みなさんこんにちは!

こども建築塾に参加させていただいている中学1年生の沼浪です。

今回は、こども建築塾「第2回」の活動をお伝えします。

第2回は、はじめに前回のこども建築塾の振り返りをしてからのスタートでした。

前回のこども建築塾の内容はこちらをご覧ください。▶第1回「空間を描こう、粘土や紙で模型をつくろう」

今回の授業内容

第2回 9/23(土)

午前:【測量】身の回りを測ってみよう、自分の身体を知ろう

午後:【設計】測った空間を形にしよう

午前の課題

【測量】身の回りを測ってみよう ~建築士の仕事「現地調査」「測量」を実践〜

建築設計において「はかる」ということはとても重要!

例えば、建物を計画する段階では、土地の大きさや道の幅などを測って全体の規模感を把握しなければいけませんし、建物を設計するときには土質の状況(どこからどこまで柔らかい土など)や平面・断面・立面の寸法関係などを測って正確に対象をとらえ、図面に再現しなければいけません。さらに、実際に施工する段階においても、設計図に基づいて建物を建てる為に測量をしなければいけません。

このように、「はかる」ということはとても重要なのです。

<身の回りの物を測ってみよう!>

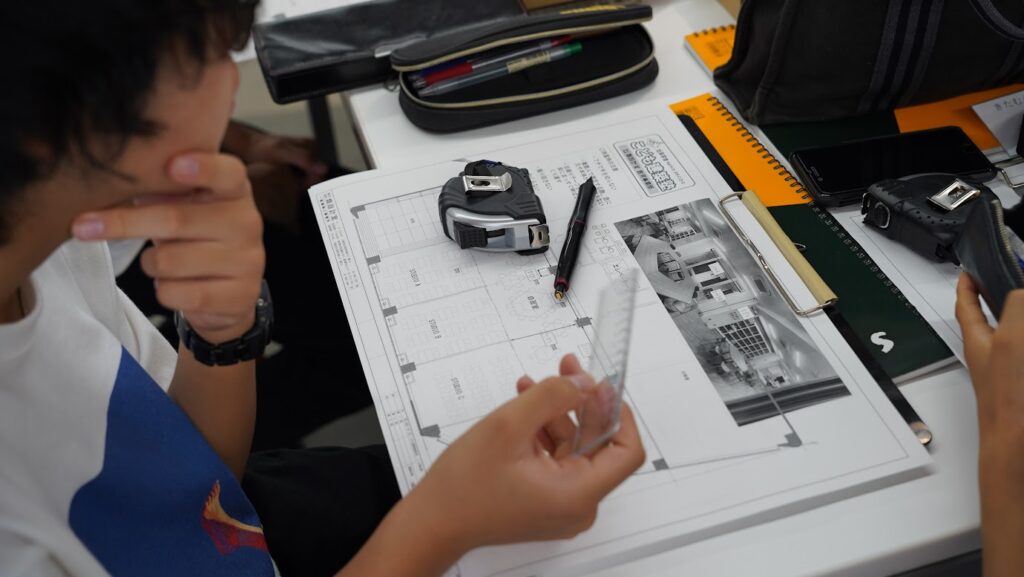

実際にメジャーを使って、類ビルの3階と4階の寸法を測量しました。

「ここ○○mm!」

「え~○○mmじゃない?」

とチームで連携して、議論を白熱させながら測量していました。

正解が発表されたときには、

「うわ~惜し!」

「よっしゃ合ってた!」

などの声が多く上がっていました。

ですが、さらにここで先生が伝えてくれたのは、「数字があっているかいないかではなく、1mってこのくらいなんだ。と体感とつなげてつかむことが目的」ということ。僕たちも意識して、次の測量に入ります。

<はかりを使わず測ってみよう!>

次は、はかりを使わず、自らの身体で2階を測量しました。

自分の身長、手のひら、両手を広げた長さをあらかじめ測り、それをもとに2階の寸法を測量しました。

1人の身体だけでは測れないものが多いので、よりチームで連携して測量していました。正解が発表されたときには、3階・4階を測った時よりも

「うわ~惜し!」 などの声が多く上がっていました。

<午前の様子>

午後の課題

【設計】測った空間を形にしよう

午後からの授業では、先ほど測った2階を描きました。

<一級建築士講師からのアドバイス>

絵を描くときは、インプット=「対象をとらえる力」とアウトプット=「対象を再現する力」が必要です。先ほどは実際に測量をして対象をインプットしましたね。ここからはアウトプットの時間です。

①どこを描くか(画角を決める)

②測量した寸法を再現する

③線をまっすぐ描く

この三つを意識して何べんも何べんも描きましょう。何回も描いていくうちに、絵がうまくなります。

<実際にアウトプット!>

アドバイスを受け、さっそくみんなで「真っすぐ線を描く」練習をしました。慣れてきたら、いよいよパースを描いて、実際にアウトプットしていきます。

みんな真剣に、丁寧に線を描いていきます。アドバイスを意識することで、第1回で描いた時よりもうまく描けている子がとても多かったです。

<午後の様子>

<皆の作品>

参加生の感想

📍建築をする人は、自分の身体の感覚も使いながら測量していることが分かった。これからは自分自身も身体を使いながら測ってみたい!(小4男)

📍一つ一つの線をまっすぐに描くと、よりリアルに見えることが分かった!(小5女)

📍自分の身体を使って、物の大きさや長さがつかめることを知れた。一点・二点透視を使いこなせるようになりたい。(中3女)

📍空間を描くときは、長さの比や画角を意識したら上手く描けるということを学べた。(高1男)

まとめ

今回は、建築において最も重要なことの一つである「測量」を学びました。身体で測れるという事を知り、難しいイメージだった建築というものが、より楽しそうなイメージに変化した気がします。

ご覧いただきありがとうございました!第3回は彩都の山でツリーハウスの構想をします♪次回のブログもお楽しみに…