みなさんこんにちは!

こども建築塾に参加させていただいている中学1年生の沼浪です。

11/11に行われたこども建築塾「第5回」の活動をお伝えします。

前回のこども建築塾の内容はこちらから

今回の授業内容

第5回 11/11(土)

午前:【建築史】建物の形と地域の特性を学ぶ

午後:【計画】気に入った建物をみんなにプレゼンしよう

午前の課題

【建築史】建物の形と地域の特性を学ぶ

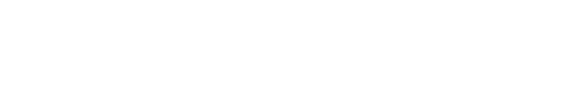

今回の授業は、服部緑地公園内にある「日本民家集落博物館」で行われました。

建物は、その土地、その気候・風土や材料とともにできてきました。今回の授業では古民家から学び、感じ取った気持ち良さを言葉にして、今期の最終目標である彩都での建築設計に活かします。

しかし、僕たちはまだ設計士の卵なので、どこを見れば学びを得ることができるのかわかりません。そこで、講師の方から生徒のみんなに向けて、全民家共通&一部の民家特有のミッションカードが与えられました!

全民家共有のミッションは3つ。

- 柱の太さは同じかな?それぞれの建物の柱の太さを図って比べてみよう!

- 民家には何種類の屋根があるか数えてみよう!

- 建物は何でできているかな?何種類の素材があるか数えてみよう!

これらのミッションを基に、古民家の何がよいのか?を感じ取ります。

<実際に調査!>

チームに分かれた後、僕たちのチームは7つの民家を見て回りました。

全民家共通のミッションと、与えられたミッションをチームで追求し、それぞれの民家について、どんどん学んでいきます。

また、縁側で日光浴をして、屋根の角度的に光が家の中まで入り込まないんだと気づいたり、いろりを囲んでみたり、実際に体験して古民家の気持ち良さを感じ取りました。

感じたこと・気づいたことは、忘れないようにメモをしておきます。

それぞれの民家を見学したあとは、チームで集まって、民家を見て感じたことをお互いに発表しました。

「見学した民家の中では、ここが一番好き。大人数でも入れる広さで、ワイワイ過ごしているイメージが湧くから。」

「なんだか安心感がある。縁側の日の入り方がちょうど良くて気持ちいいからかな?」

「風が通りやすいのに、冬も乗り越えられる工夫がされていてすごかった!」

<午前の様子>

午後の課題

【計画】気に入った建物をみんなにプレゼンしよう

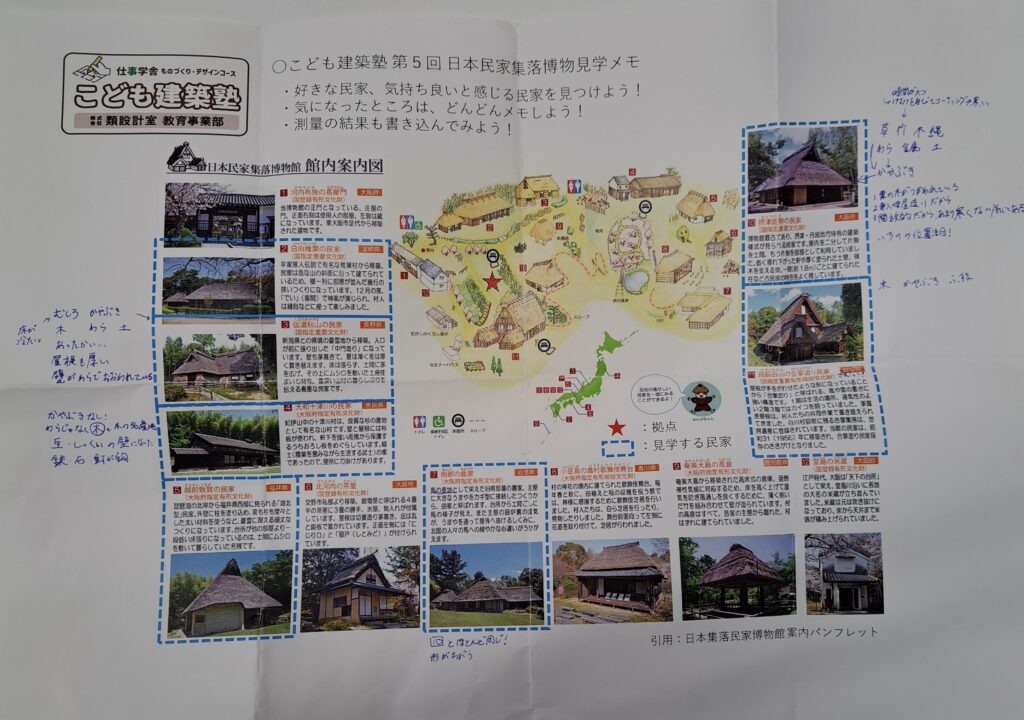

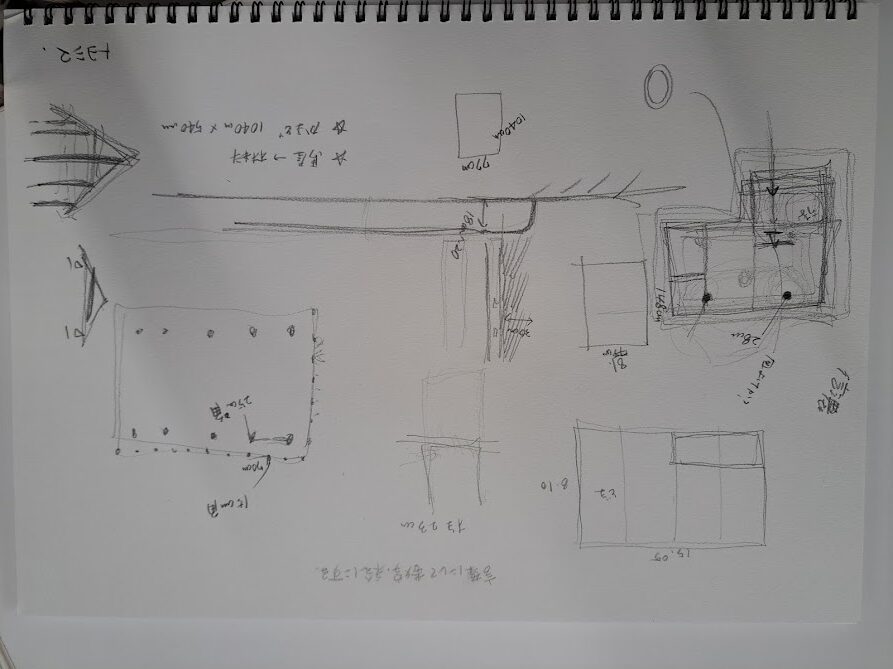

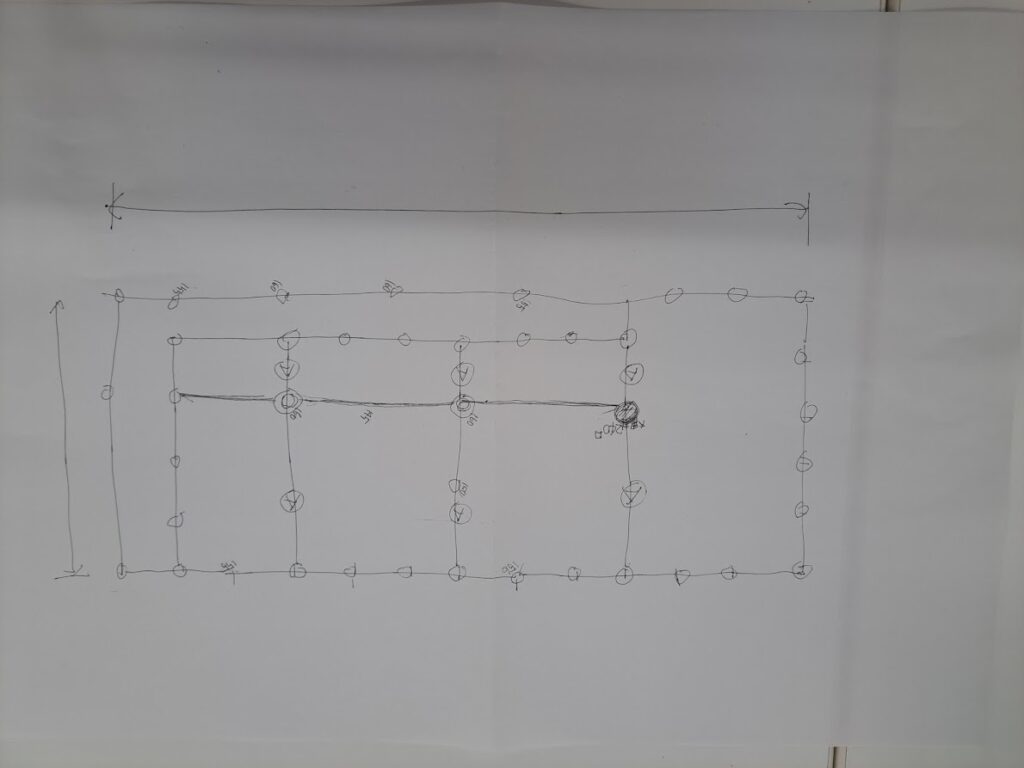

皆で昼食をとった後は、自分たちが「好き・気持ち良い」と思った建物をもう一度見に行き、スケッチを描いたり、寸法を測って、そう思った理由を探りました。

「普通のビルより柱が多いし細いから、風通しが良い!」や「一部、屋根面を見せることで、天井が高く見えて気持ち良い」など、実際にスケッチしてみたり、寸法を測ってみたりすることで、多くの気づきが上がりました。

僕たちが飛騨白川の民家でスケッチや寸法を測ったりしていると、これからいろりに火をつける予定の現地スタッフの方に遭遇!火をつける様子を見せていただいただけました。また、「多くの屋根が茅葺である理由」や「懸魚(げぎょ)がつらされている理由」など、住居についての詳しい解説もたくさんしていただけました!

現地スタッフの皆さん、民家の知らない事をたくさん説明していただき、ありがとうございました!

<午後の様子>

<みんなが感じ取ったもの>

参加生の感想

📍 昔の家にも深くたくさんの意味があり、どんどん追求していくごとに学びが広がった。色々な事が分かった。(小5 男子)

📍 民家でも、それぞれの地域ごとにいろいろな工夫があった。これを活かして彩都の山でも気候に合わせた建築をできたらいいなと思った。(小5 女子)

📍 見学やスケッチを通して、光の当たり方や環境に合わせて設計されていたり、あえて柱などの構造が見えるようになっていたり、どこからでも入れて気軽に人が集まれるような入口になっていたりと、様々な工夫のもとで「人々が生活しているイメージがパッと浮かぶ建築」がつくられていることを発見した。(中3 女子)

📍 今回は、2グループが合体し、1チームとなっての行動だったので、色々な視点・意見を聞くことができた。測量する人、スケッチする人とみんなが役割をもって動くことができ、充実した1日となった!(高1 男子)

まとめ

今回は、実際に古民家を見学して感じたことを言葉にする回でした。言葉にできたことを、彩都での建築設計に活かします。今回感じたことをどう活かしていくのか、次の授業も楽しみです!

次回のブログもお楽しみに♪