みなさんこんにちは!

こども建築塾に参加させていただいている中学1年生の沼浪です。

こども建築塾「第7回」の活動の様子をお伝えします。

今回の授業内容

第7回 12/9(土)

午前:【構造】建物のはじまりをつくろう

午後:【法規】身の回りの法規を知ろう、まちあるき

午前の課題

【構造】建物のはじまりをつくろう

今回は体験生が来たということもあり、はじめに、第1回目でも共有されたこども建築塾のルールと、建築を見るときの視点について教えていただきました。

例えば「昔の建築を再現したい」となった場合、参考にする建物の比や寸法を読み取り、図面に起こし、それを利用することが多いそうです。

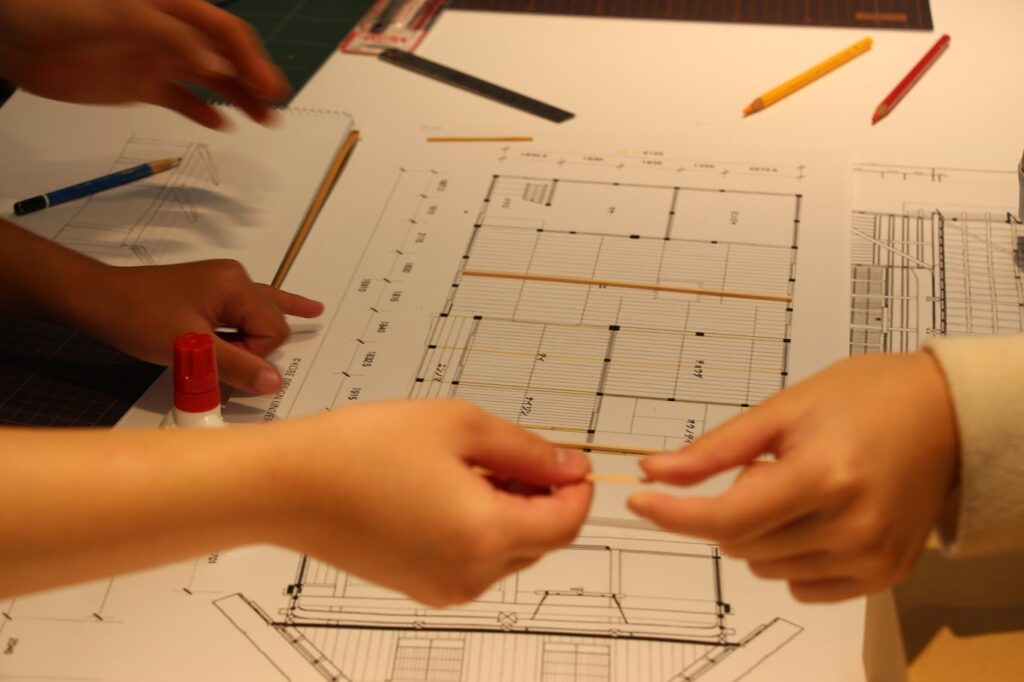

今回は、第5回で見学に行った日本民家集落博物館にもある白川郷の図面を土台にして、模型を作り、「平面を立体にする」ことにチャレンジします!

図面があるとはいっても、まずはそこから読み取るのが大変です。図面を指さしながら「この数はどこの長さを表してる?」「柱は合計で何本必要なんだ?」とみんなで考え、材料を切り分けていきます。

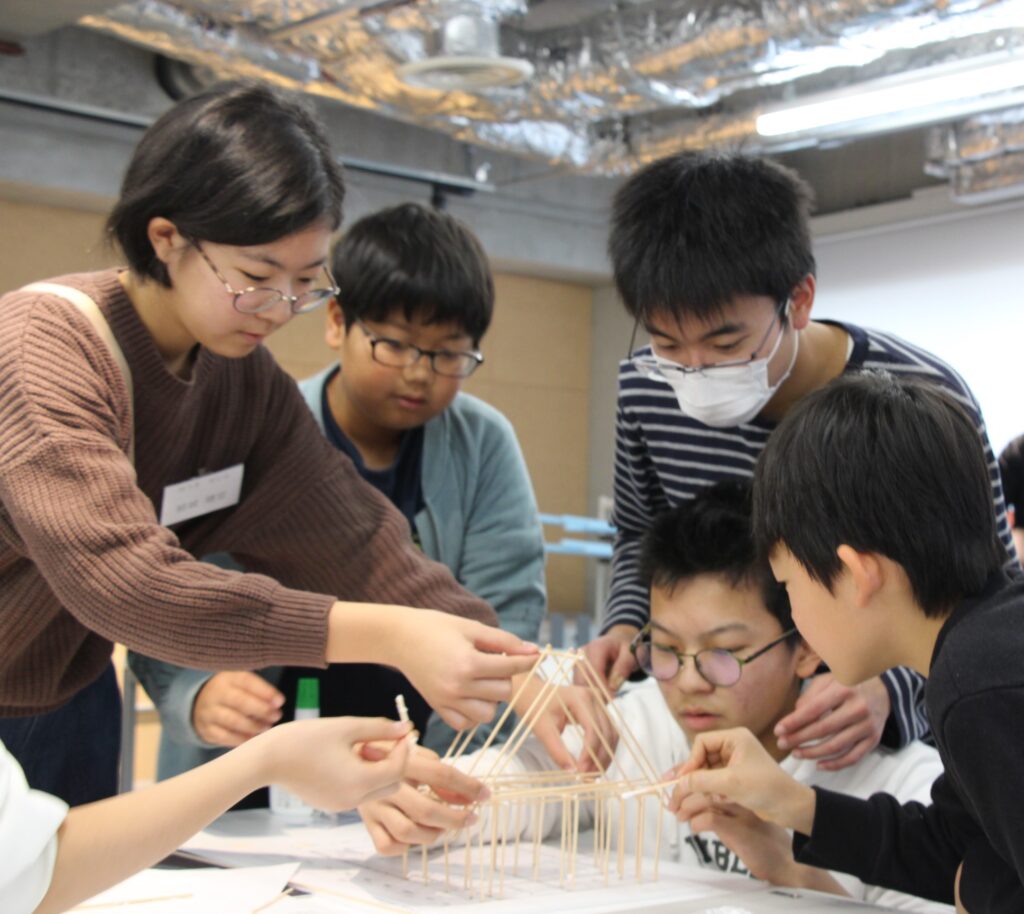

ここでは、チームメンバーとの協力がとても大事です。役割分担をしなければ時間内に模型を完成させることができませんし、役割分担ができても、共有をせずにそれぞれの役割だけに視野を狭めると、これまた時間内に模型を完成させることができません。

そのため、「俺ここやるわ!」や「そっちどのくらい出来てる?」など、第1回目に模型を作った時と同じように、チームで連携して模型を作成していました。

模型作りが終わったあと、講師からは「模型作りを通して体験したと思いますが、実際の建築も同じ。設計図ができたから、材料がそろったから、すぐ完成できるわけではない。それぞれの役割を担ってくれている人たちと状況を共有しながら、連携しながら建てていく。建築は段取りも大切なんです。」と教えてもらいました。

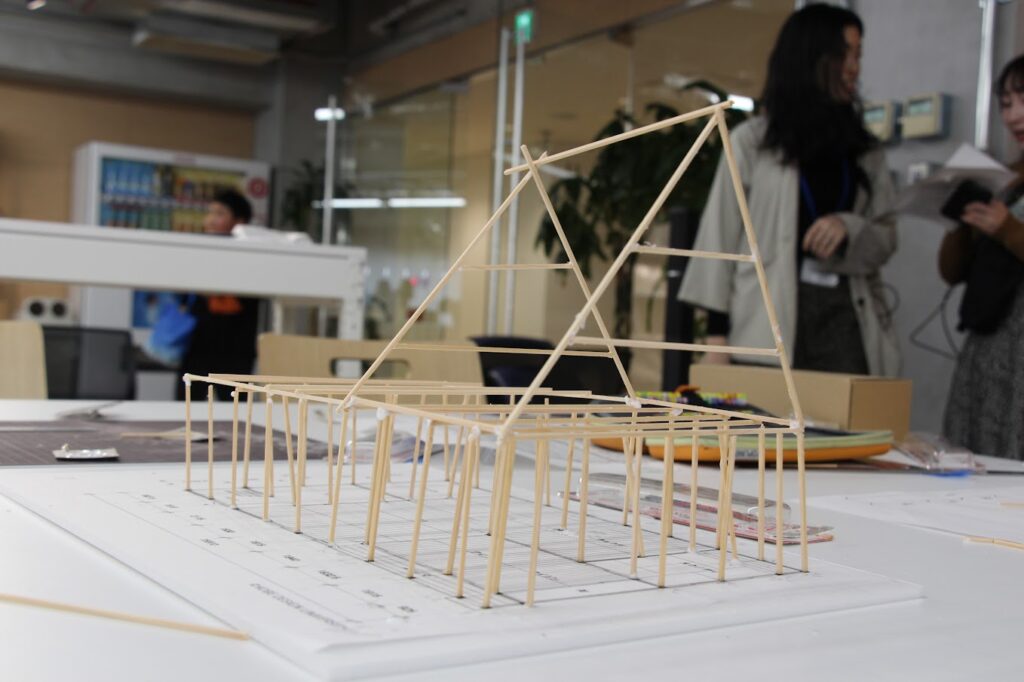

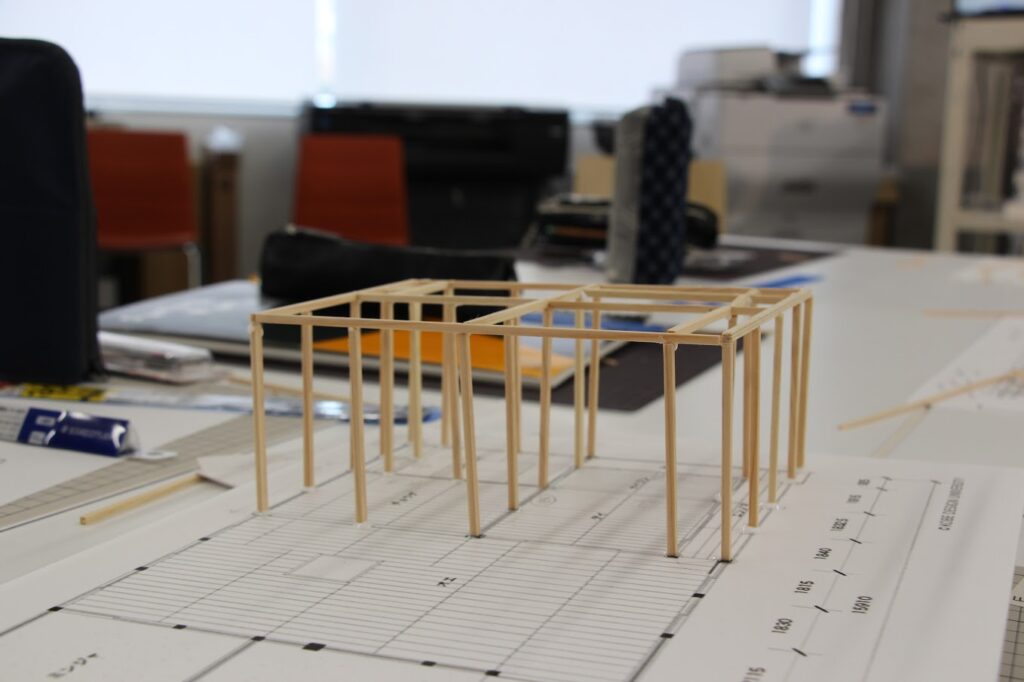

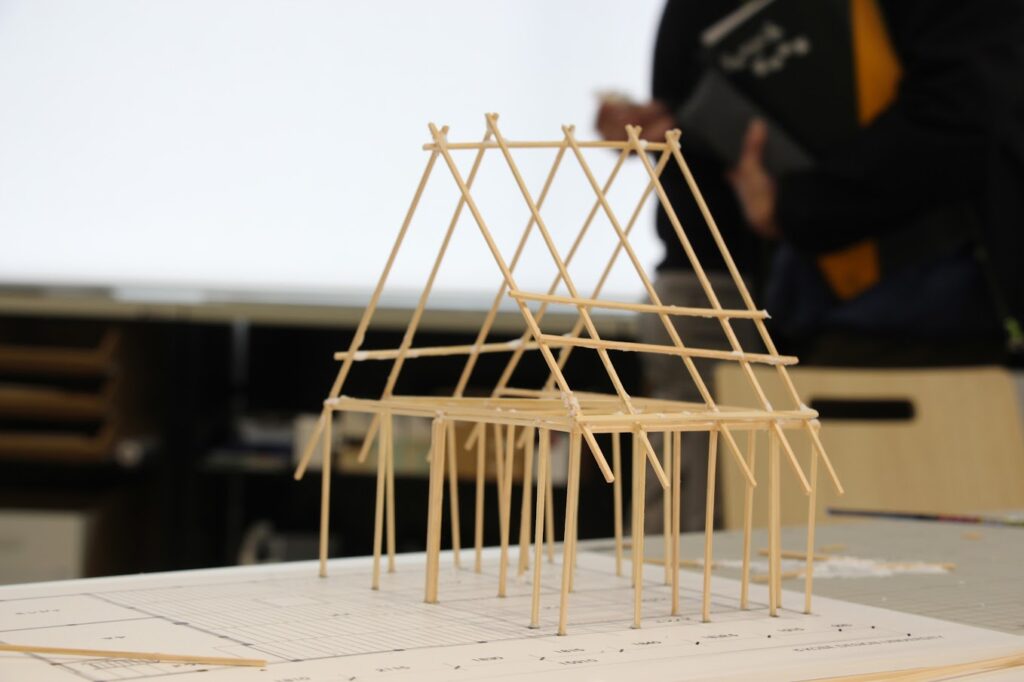

<午前の様子>

土台をしっかりさせることが大事

スムーズになってきた!

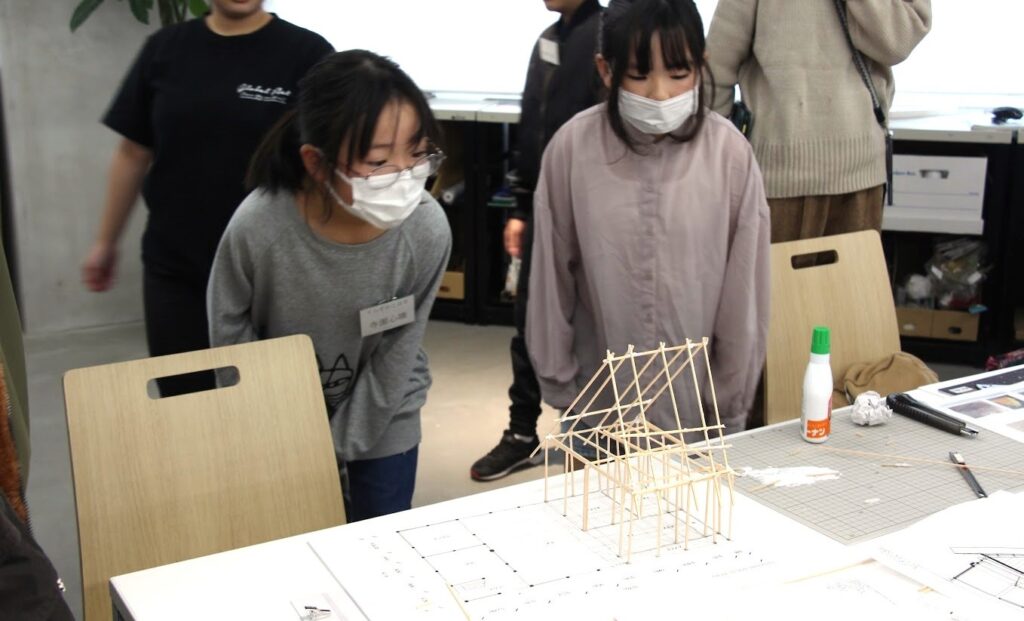

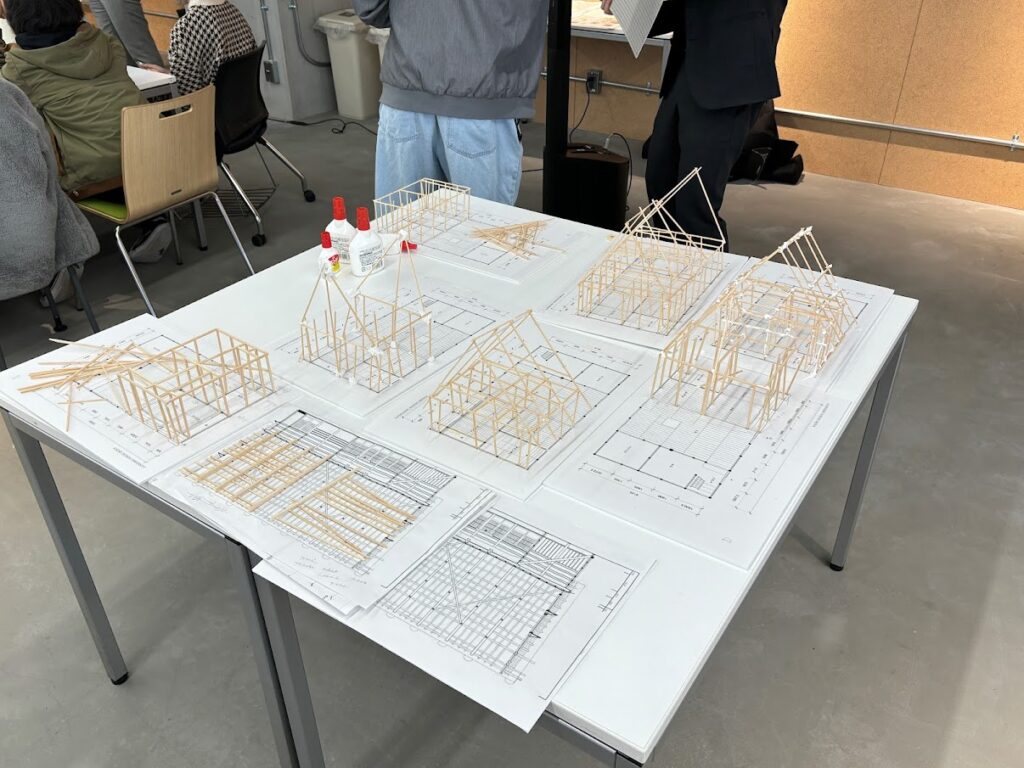

<みんなの作品>

午後の課題

【法規】身の回りの法規を知る、まちあるき

午後からの授業では、現代の建物を知るため、類ビルを飛び出し「まちあるき」に行きました。

・柱の太さは同じかな?それぞれの建物の柱の太さを図って比べてみよう!

・民家には何種類の屋根があるか数えてみよう!

・建物は何でできているかな?何種類の素材があるか数えてみよう!

という三つの視点から、「昔の建物」と「現代の建物」を比較していきます。

また、建物を建てる際にかかわってくる法律も、まちあるきをする中で体感します。

実際にまちを歩いてみると、「古民家よりも大きいから、それを支えるために柱が太くなってる!」「みんな高さが同じくらいになってる!」「家が多い所と、ビルが多い所でわかれてる」など多くの気づきがありました。

また、それらの気づきには建物の高さ制限や地域を住宅系、商業系、工業系の三つに分ける用途地域などの「建築基準法」が密接に関係している事を教えていただきました。

<午後の様子>

見た民家より、柱が太い!

色はペンキで揃えている?

参加生の感想

📍 午前中に模型を作っているとき、屋根づくりと土台づくりの2つに分かれてやっていたけど、先生から「違う役割でも土台が弱かったら屋根がのせられないし、どちらも見ないとだめだよ」と言われて、たしかに!!と思った。(小5 女子)

📍 建築をするときには、光のことや人のことを考えないといけないことが分かった。(小5 男子)

📍 実際にやってみる・触れてみることで、建築の組み立ての難しさや工夫の仕方、身の回りに実はあった法規やその理由を発見することができた。(中3 女子)

📍 普段、何気なく見てる建物や道路を建築目線で見ると、そこに次何が建つのか、どんな用途で作られたのかが分かって、面白かった。(高1 男子)

まとめ

今回は、前々回に日本民家集落博物館で見学した古民家と、現代の建物を比較する回、そして、建物を建てる際に必要不可欠な法律「建築基準法」の一部を知ることができた回でした。

パースが描けて、測量もできて、設計図も描けて、法律も一部ですが知っている。建物を建てる際に学ぶ必要がある基礎部分は、もうほとんど揃いましたね♪

第8回目は、みんなでまちをつくる回です!次回のブログもお楽しみに♪