みなさんこんにちは!2023年最後のこども建築塾、「第8回」の活動の様子をお伝えします。

こども建築塾もA日程カリキュラムの半分を終え、こども達の親密度も高まってきました。この仲間との信頼関係を基盤に、今日はより技術力を磨くこと、また、チームの連携でやりきることを目標に取り組む回となりました。

今回の授業内容

第8回 12/23(土)

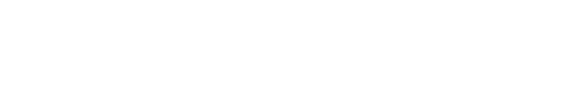

午前:【設計】地域・歴史を深く掴む~「彩都」について調べよう~

午後:【設計】みんなで「未来のまち」をつくろう

午前の課題

【設計】地域・歴史を深く掴む~「彩都」について調べよう~

設計という仕事の中でも、ただ建物を設計するのではなく、建物を含めた“まち全体”を設計することがあります。(これを「都市計画」と言います。)今日は類設計室が所有する山がある「彩都」を舞台に、“まちづくり”に挑戦していきます!

まちづくりを考える前に大事なのは、「まちのことを調べ、よく知ること」。

講師の山根先生から、調査する上で意識してほしい大事な視点を3つ教えてもらいました。

①そもそも彩都ってどんなまち?(その土地の歴史や文化、風土)

②彩都のまちづくりの方針は?(国策など)

③住民のみなさんの声は?

「この視点は、実際の仕事におけるお客さんへの提案でも同じ。仕事では、いつもここを意識して設計をしているんです。」

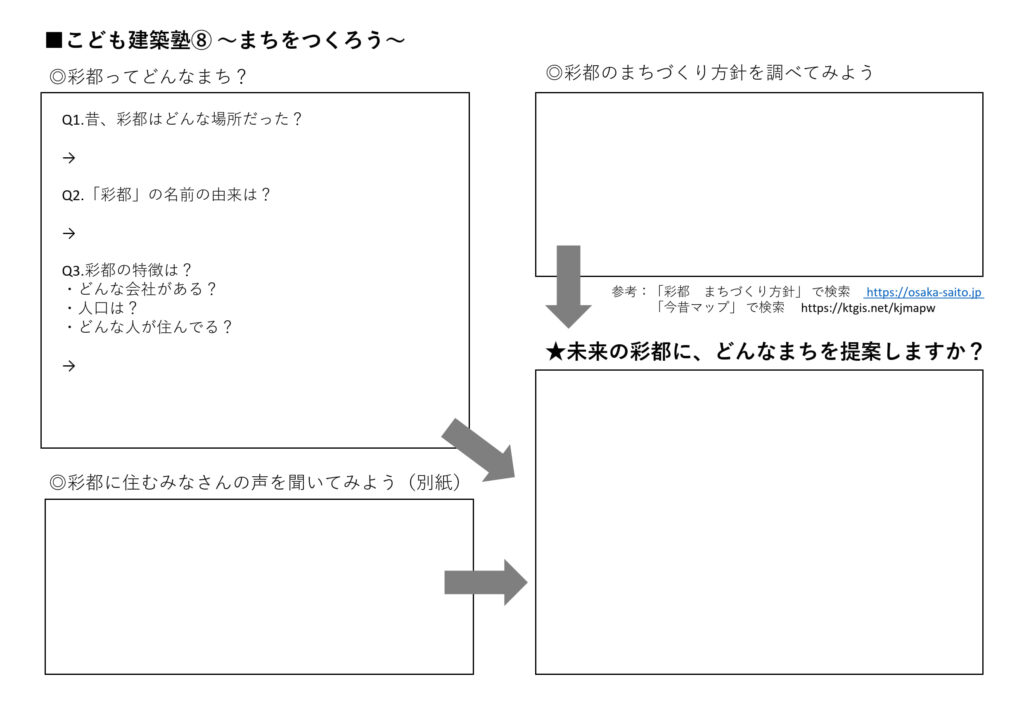

実際に、事前に集めた地域の人の声を紹介してもらい、彩都の空気感を掴みます。ここからは自分たちで、どんなまちを創るかイメージを膨らませるために、パソコン・スマホを使い、チームで調査にはいります!

最初ははじめてのまちの調査に、どう調べればいいか分からず苦戦する様子も。

ですが、こども建築塾の授業も8回目。調べるのが得意な子はすぐさま率先して仲間に声をかけ、チームを引っ張り、集まった情報はチームメンバーが付箋に書き起こして貼り付け、それを見ながら「こんなまちにするのがいいかも」と思いつくアイデアはチームでとにかく出し合っていきました。午前のゴールは、調査をもとに、「未来の彩都のまち」を提案します!

分からないこと・未知なことにも誰かと協力して取り組む力がしっかりついてきたことから、午前の終わりにはチームごとに特徴が見える面白い提案がでてきました!

・広場がたくさんある/スーパーや、物を買えるお店が少ない

⇒いろんな店が入った商店街を作ってまちを盛り上げる!商店街を抜けた先に自然豊かな公園を置いておき、こどもも通る道にする。帰りに駄菓子屋に寄ったりできる♪

・自然も豊かで子育てしやすい/地域の人から、集まったり話したりできるカフェがもっとほしいという声がある

⇒彩都の魅力である自然を活かしたカフェを作る!緑がよく見える場所や、色とりどりの花を植えて、フォトスポットにもなるようにしたい!」

…など、調査の切り口から、いろいろな提案が生まれてきました。

各チームの提案をそれぞれ全体発表したあと、他チームからも「彩都の魅力である自然はどういう所で活かすの?」「遊びやすい日陰のある公園はどのあたりに作るの?」「費用はどうやって集めるの?」と、実際のまちづくりを意識した質問が飛び交いました。

<午前の様子>

午後の課題

【設計】みんなで「未来のまち」をつくろう

実は、今日のグループメンバーはこれまでと大きく変更しています。✨

9月からのこども建築塾を通して、講師たちが生徒一人一人に「もっと伸ばしたいこと・もっとやりたいこと」をアンケートにて聞いてみました。

「模型作り」、「パースを描くこと」、「図面を読み解くこと」…今日はこの3種類の「伸ばしたいこと」で振り分けたチームになっています!✨

午前の調査・提案へのフィードバックも踏まえた上で、午後は「形にする」段階に入っていきます。実際にどう模型を作っていくか、どんなパースや図面を描くのか話し合います。

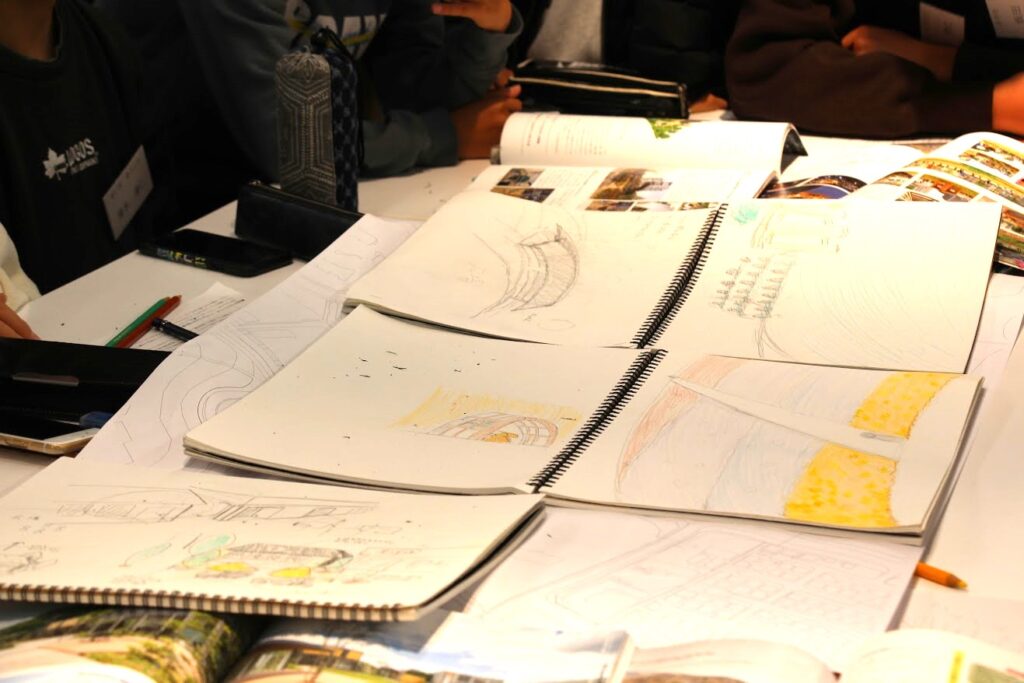

「どんな建物にしたいかイメージが湧いてこないときは、調べて、本や雑誌を見てみよう!」「こんな空間にしたい!と思うものを吸収しよう!」と、講師からのアドバイス。

こども建築塾の教室「工房」には、類設計室がこれまで蓄積・活用してきた、たくさんの資料・書籍・素材集が並んでいます。

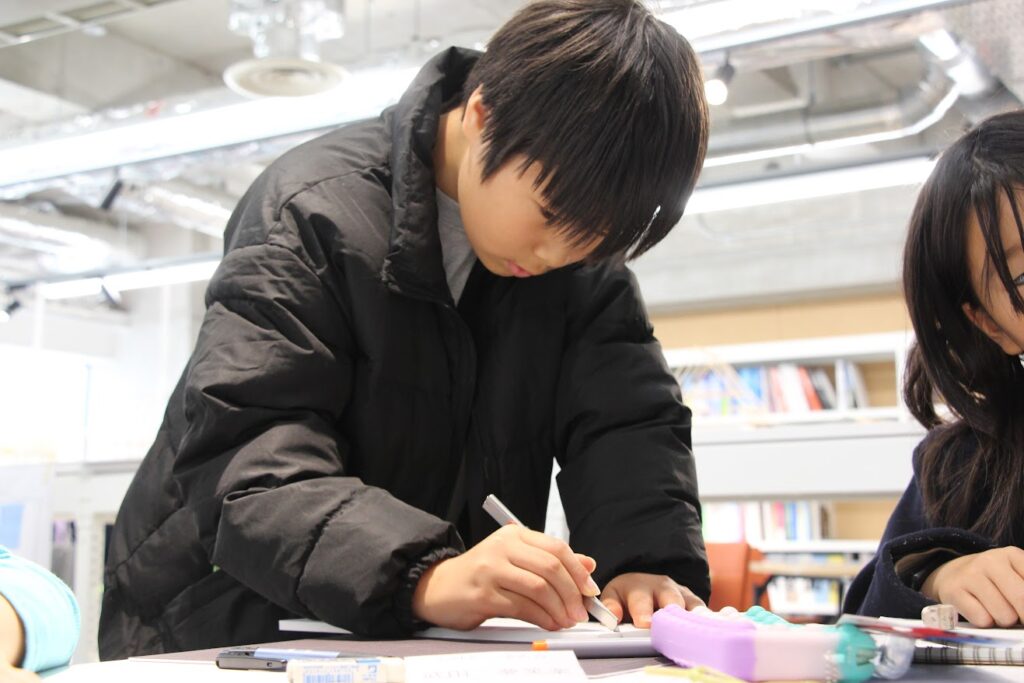

図面チーム(Bグループ)は、彩都の環境を活かし、本や雑誌からアイデアを吸収。

模型作りチーム(A,C,Fグループ)・パース描きチーム(D、Eグループ)は、カフェや、川を渡る橋をどう表現するか模索します。

時間はたった60分。笑い声や声かけが飛び交いながら、みんな熱中し、すごいスピードでイメージを形にしていきます。そして、最後は各チームが模型・パース・図面を見せながら、都市計画の発表ができる所まで進めることができました。

この姿に、講師たちも驚きと感動を覚えます✨

午前で発表したアイデアやまちのイメージをしっかり模型で表現しているチーム。

また、いざ形にすると、説明なしではあまり魅力が伝えられなかったり、新しい追求ポイントがでてきたりするチームも。講師たちからのフィードバックを受け、更に新しい視点やポイントを見つけることができました!

<午後の様子>

<みんなの作品>

参加生の感想

📍 建物のイメージを具体的に考えていくと、良い建築ができるんだと気づいた。(小5 女子)

📍 まちづくりは、こどもからお年寄りの人まで気を配って、安心安全で便利で楽しいものをつくることなのだと知った。(中1 男子)

📍 自分にはない視点やアイデアをたくさん知れて、仲間と一緒に考えることがすごく楽しかった!(中3 女子)

📍 パースの描き方や、空間の考え方についてアドバイスをもらえた。考えたことをもっと絵に描きだしてみたかった!(高2 男子)

まとめ

今まで学んできたことすべてを活かし、今日はまちづくりに取り組みました。頭も身体も心も使ってみんなで考えたものを形にすることは、想像以上に難しいこと。イメージ通り形にできたところも、思ったように表現できず、モヤモヤしたところもありました。しかし、それが建築の面白さであり、奥深さなのだと、講師の佐藤先生がお話ししてくれました。今日の経験も、“すべて”力につながっていくのですね!

次回、第9回のこども建築塾もお楽しみに♪