~能登半島地震で被災された皆様へ~

この度は能登半島地震の影響により被災された方々やご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

こども建築塾 第9回は、防災と安心安全な建築について学びます。

今回の授業内容

第9回 1/13(土)

午前:【防災】安心安全な建築を知ろう~日本の自然・地域の歴史~

午後:【構造】安全性と快適性を両立した建物をつくろう!

午前の課題

【防災】安心安全な建築を知ろう~日本の自然・地域の歴史~

<日本の特性について>

日本は四方を海に囲われた島国になっており、周囲には大陸プレートと海溝があります。

そのため、太陽、地殻、海流、大気の動きの影響を受けやすく、急斜な地形、急勾配の河川、多くの火山、四季など、自然豊かで美しい景色が広がっています。その一方で、「地震雷火事親父」という言葉があるように、自然には地震や噴火、津波などの厳しい災害の姿もあり、日本に暮らす人はその現実を直視し、対応しながら共生してきました。

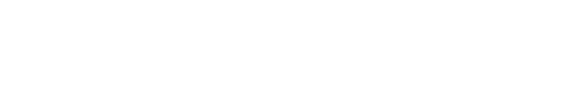

<日本の地震と歴史を知ろう>

地震や災害への先人たちの対応・知恵の一つとしてあるのが、近代、建物を建てるときの条件として定められた法律「建築基準法」です。

ですが、年表にあるように、日本は大昔から地震が起きているので、その度に、基準は再検討され、塗り替わっていった歴史がありました。これまでの地震の歴史や1995年の阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)・2018年の大阪府北部地震・2024年の能登半島地震などの被災地の写真を見せながら、講師の廣重先生が教えてくれました。

廣重先生「法律を守っていれば安心できるという訳ではなく、安全な建物を設計するためには、法律の中身が定められた背景や本質を掴み、自分の頭で考えて設計すること、法律もみんなで塗り重ねながら考え続けることが大切なんです。私も、いくつかの地震を経験するなかで、この事を学びました。」

能登半島地震当時、石川県金沢市にいた田中先生からも、「僕がこうして避難できたのも、建物がくずれなかったから。こういう学びが、社会にとって自分の周りの人達の命を救う行動だと忘れずに取り組んでほしいと思っています。」と、実際の被災地の様子やその場で感じたことをまじえながら、話してくれました。

デザインや快適性も考えながら、まずは建物の“安全性”をしっかり考えることが大切なのだと、みんなもうなずきながら、真剣に聞いています。

<地震と建物の特性を体感しよう>

ここからは、実験を通して「地盤の揺れの本質」「建物の揺れの本質」を掴んでいきます。

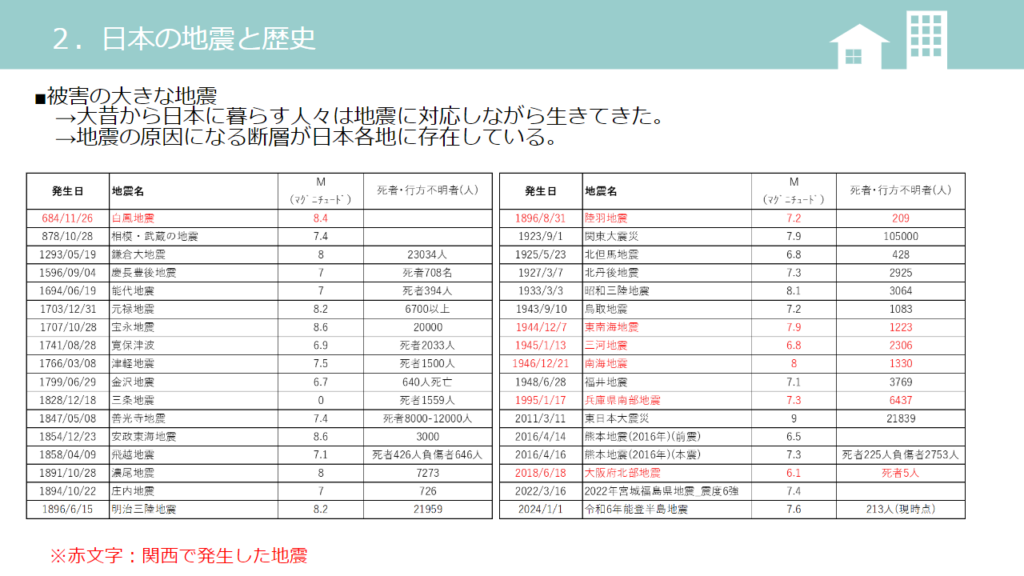

①プリンと羊羹を揺らして揺れ方の違いを観察しよう

地盤が柔らかい場合と、硬い場合ではそれぞれどんな揺れ方になるのか。プリンと羊羹を使って、その違いをチームで分析していきます。

「プリンは、よく揺れる。特に、上の方はさらに揺れが大きい!」

「羊羹は、微動だにもしない。縦揺れも試してみたけど、それでも揺れない。」

各チームが違いをよく観察し、気付きを分析シートに書き込み、発表してくれました。

②柔構造と剛構造の特徴を、模型と動画で体感してみよう

次は模型を作り、四角いに斜め棒を入れることで揺れ方がどう違うかを実験しました。

建物の構造には、「柔構造」「剛構造」という2つの構造があることも学びました。柔構造は地震エネルギーを変形して柔らかく受け止める力、剛構造は地震エネルギーを硬さで埋めとめる力があり、それぞれの特徴を理解して設計することが重要になるそうです。

「どっちの構造もミックスさせたらもっと強くなるんじゃないかな」

廣重先生「そのとおり、最近では、柔構造も剛構造も組み込みながら建物をつくる「免震」「制震」という設計も追求されています^^」

③こども建築塾 第1回でつくったみんなの模型の構造を見てみよう

改めて第1回の模型を振り返り、地震が起きたらどう揺れるかを予想してみます。

「柱から揺れて、屋根も落ちてきそう…。」「地震がきたらくずれてしまうかも…。」

「これは地震にも耐えられるかも!」…と、新しい視点から発見や改善ポイントが生まれてきました。

<午前の様子>

揺れ方が違う!

構造の強さも変わる

午後の課題

【構造】安全性と快適性を両立した建物をつくろう!

午前の実験や学びの中で、「危なそう・安定している」と感じたこの“感性”が、安全な設計をする上での基盤になります。午後はその感性を持ちながら「模型づくり」に挑戦です!

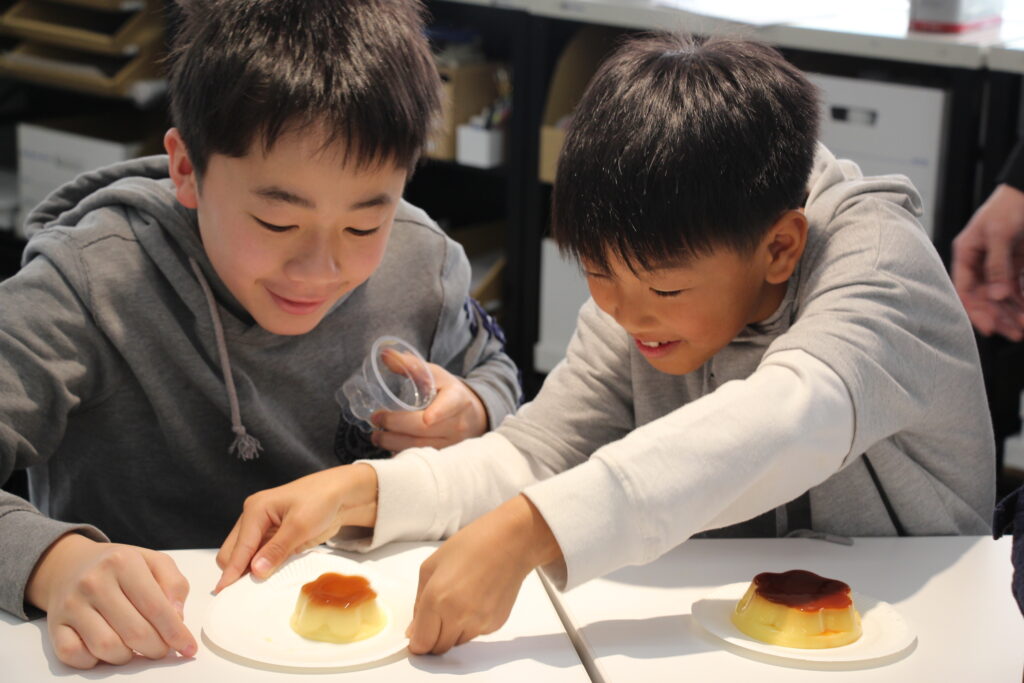

<自然界の安心安全と建築構造を学ぼう>

柔構造・剛構造など、設計士たちが構造を考える時は、「自然界の構造」からヒントをもらっていると、廣重先生が教えてくれました!

何万年前・何億年前という時から、微生物をはじめ、たくさんの進化を重ね生きてきた生命には、建築にも活かせるヒントが集まっているのです。

世の中の有名な建築物も、よく見るとあの形にそっくり…!?

配られたワークシートに、自然にあるさまざまな形・構造と、実際に真似された建築物を繋げていきながら、身の回りにあるヒントをどう活用するのか学んでいきます。

貝殻の形をヒントにした建物、木や骨をヒントにした建物など…、「こんなふうに建築物の構造に活かすことができるんだ!」と生徒も感動です。

「次はチームで真似したい形を話し合って、安全な建物を自分たちで作り上げてみよう!」

建物の条件は、

・グループのみんなが集まる空間を設計すること。

・おもり(粘土)をのせても壊れないこと。

・揺れにも耐えられる建物にすること。

・高さは40cm以上にすること。

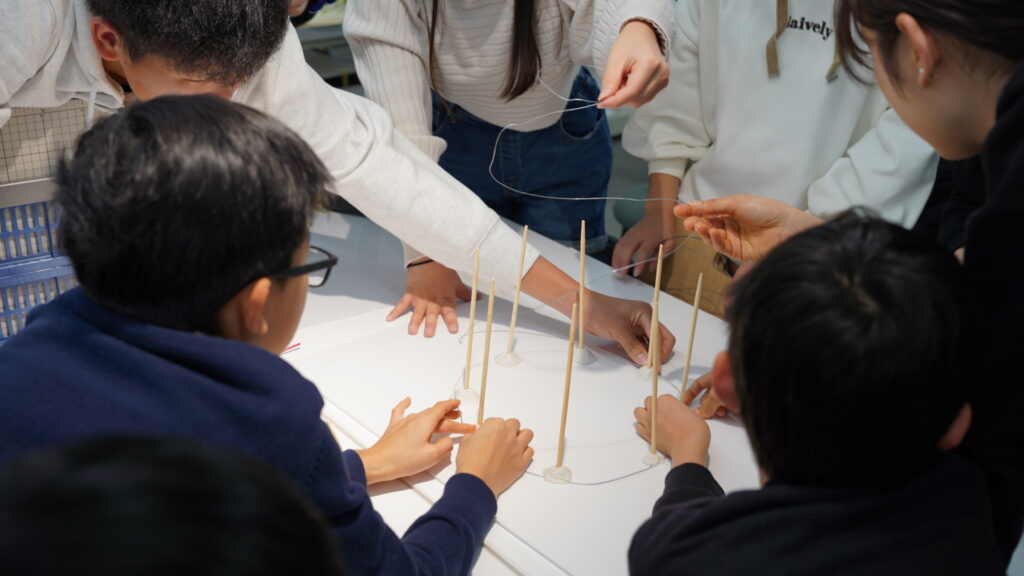

制限時間は1時間。さっそく各チームがワークシートを見ながら話し合いを始め、スケッチを描きだしました。

「私たちは貝殻の形を真似してみよう!」「伝統建築の形を真似してみよう。もっと安定させたいな。」

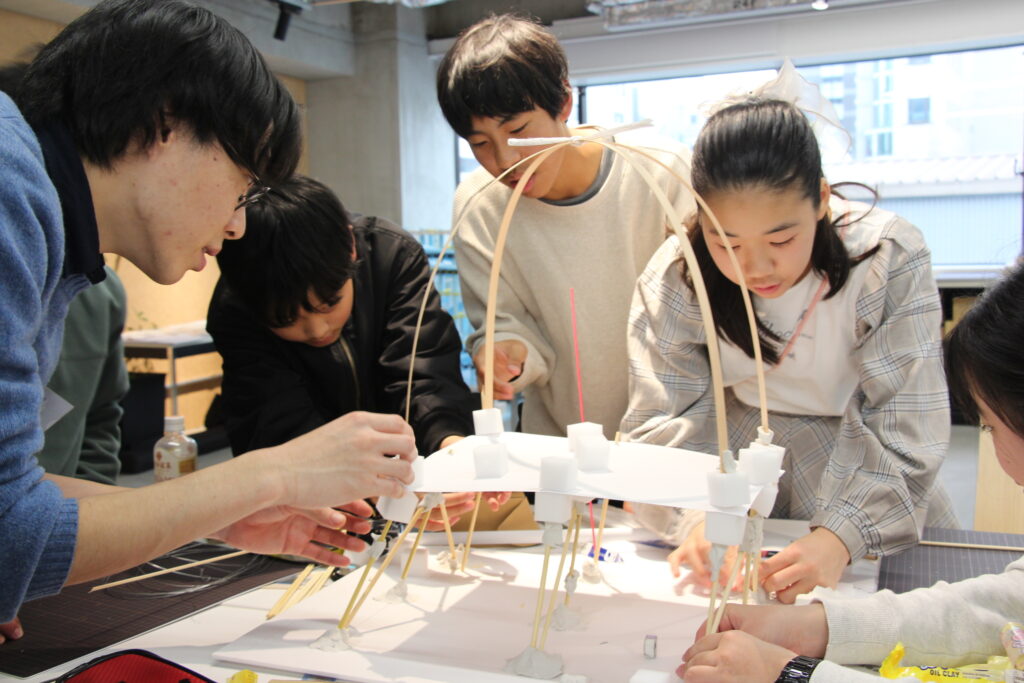

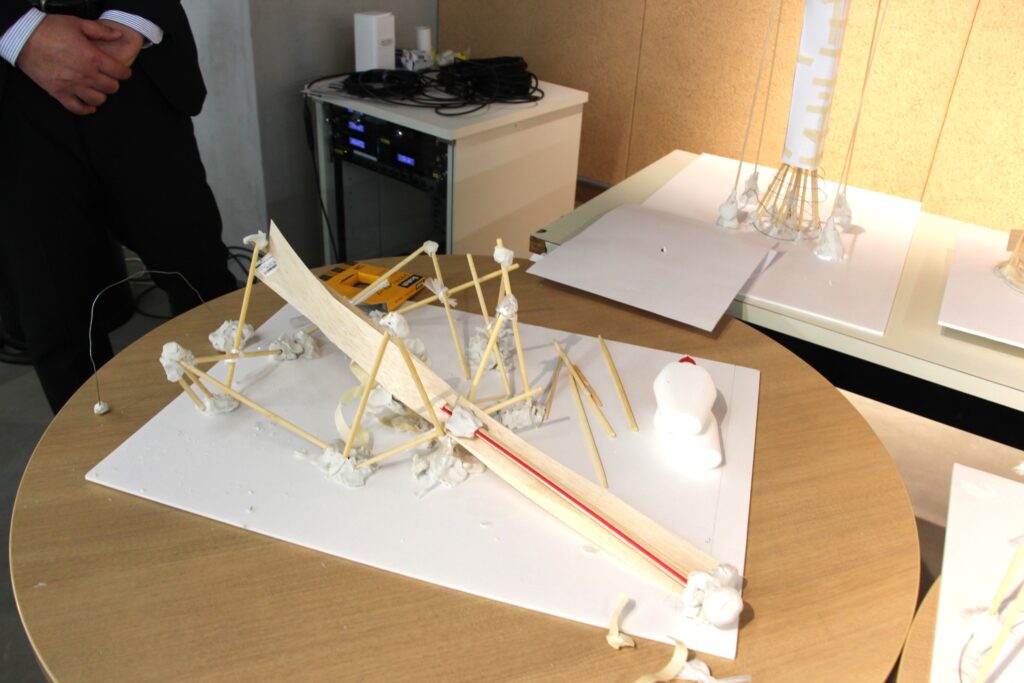

今までは、建物のデザインや心地よさを意識した模型作りを行っていましたが、今回はそこに「安心安全であるか」という視点も加わり、時々おもりをのせたり、建物を揺らしてみたりしながら作る様子が見られました。

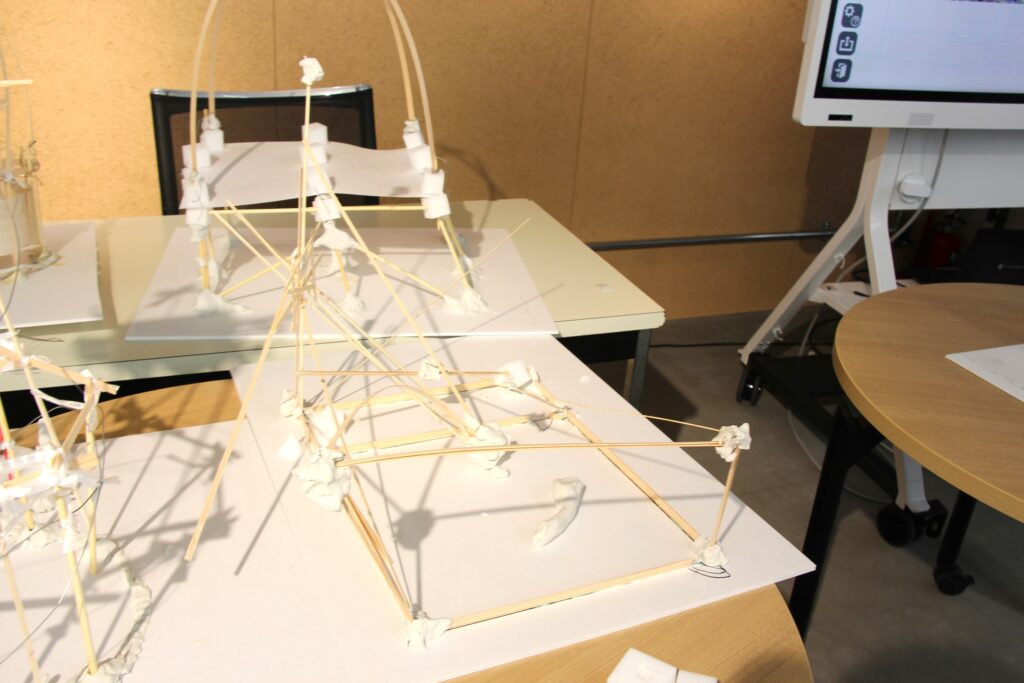

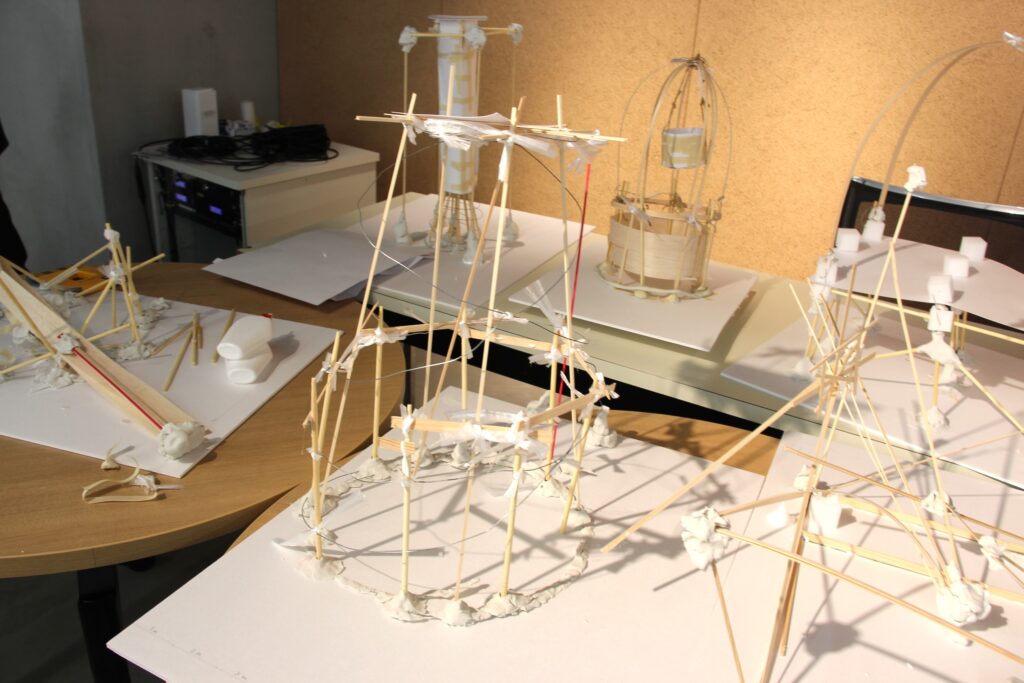

<各チームの模型を発表&審査>

1チームずつ、模型のこだわり、構造を考えるときに意識したポイントを発表してから、安全チェックを行っていきます。みんなじっと注目し、つばをのみながら見守っています。

地震の揺れ方を再現し、おもりを乗せたまま揺らすと、

しっかり耐えてくれた模型。揺れるけど、柔構造で吸収してくれた模型。揺れに耐えきれず、倒れてしまった模型も…!

耐えたときには歓声、倒れてしまったときには「あー!」と声が出ながら、ギリギリまで頑張ったチームに拍手を送ります。

廣重先生「模型が倒れたということは、もっと自然界の構造の中で掴めることがあるということですね!模型が倒れてしまったとしても、その経験があるからこそ、そこからたくさんのことを学ぶことができる。みなさん、何事もたくさん失敗して、次に生かして、成長していってください!」

<午後の様子>

<みんなの作品>

参加生の感想

📍自然には良い所と怖い所があると知ったけど、「自然はお客さん」って思うのは、良い表現だなと思った。最後まであきらめずに一緒に補強や修正をしてくれたみんなありがとう。(小4 女子)

📍地震に強い建物を造るための法律が、強い地震が来るたびに見直して変わることを知れた。柔構造と剛構造の建物の工夫やメリットを知れた。模型作りでの新しい発見を次に活かしていきたい。(中1 男子)

📍実験でしか体感できない発見があったし、それに加えて構造について奥深い所までを体感したことと結びつけることができた。今日は特に斬新な意見が飛び交っていて、色んな発想を吸収できた。(中3 女子)

📍建物にはいろいろな構造や知恵が詰まっていて、そのアイデアやヒントは意外と身近にあることが分かった。(高1 男子)

まとめ

設計のお客さんは二人いる。それは「人」と「自然」のことで、人の快適さだけでなく、「自然」というお客さんのことも考えて、設計することが大事なのだと、構造部の講師の方々から学ぶことができました。失敗の経験も、自然というお客さんのことも忘れずに、建築のことを考えていきます!

次回、第10回のこども建築塾もお楽しみに♪

お知らせ:こども建築塾 第9回の様子が、読売テレビで放映されました。 動画はこちらからご覧いただけます。