こども建築塾 A日程のカリキュラムも、(今回を含め)残すところあと3回となりました。

これまでも彩都の山の空間をデザインしたり、彩都のまちづくりを考えたりしてきましたが、

ラスト3回を通して、もう一度「彩都の山」の設計&プレゼンに取り組みます!

今回の授業内容

第10回 1/27(土)

午前&午後:【設計】彩都の山で設計しよう①

午前の課題

【設計】彩都の山で設計しよう①

<彩都の山で守ってほしいこと・建築塾のルールをおさらい>

まずは類設計室の持つ彩都の山へ向かいます。

彩都の山につくと、いつも類設計室 教育事業部「自然学舎」の授業を運営している尾崎先生が迎えてくれました!今日の特別講師として、彩都の山の設計を一緒に考えてくれます。

設計では、建築の施工を依頼する人のことを「施主」と言います。今回でいうと、普段彩都の山での活動を考えている尾崎先生が「お施主さん」です。

今日は尾崎先生から、「普段ここでどんな活動をしているのか」「今後どんなことをしていきたいのか」「ここで活動する際に困っていることはあるか」など、

お施主さんの想いを聞きながら、彩都の山で身体を動かし、構想を考えていきます。

<集いの広場の笹を刈ってかやぶき屋根の材料を集めよう>

午前は、最終回に向けて更に一体感を高めるために、普段「自然学舎」で活動している取り組みの一つ、「たて穴式住居のかやぶき屋根作り」のための笹刈りに取り組みました!

今回作業する「集いの広場」には、笹がたくさん生えて覆いつくされているエリアがあり、ここの笹を刈ることで、よりみんなが活動しやすい場所にしたいと教えてもらいました。

斧の使い方を教えてもらってから、早速全員で笹刈りに入ります!

「笹を運ぶ人も必要だな」「誰か笹ひもで縛ってー!」「このやり方教えてほしい」などみんな声を上げながら、ちょっとずつ連携をとっていきます。

1時間半ほど集中して取り組み、最後は腕の長さほどの量を刈り束ねることができました!

ちなみに、実際の屋根にすると、ほんの一部分が完成するくらいの量だそうです。また、このかやぶき屋根の作業は、昔では30年・50年に一度行う、人生に一回のイベントであることを教えてもらいました。

「昔の人はこんなに時間がかかる大変な作業をしていたんだなー」と感心の声がこぼれました。

<彩都の山の設計を考えよう・必要な資料を集めよう>

山を動き回った感覚をもとに、次はチームで彩都の山「集いの広場」の設計を考えはじめます!

ここであらためて尾崎先生から集いの広場への想いをお話ししてもらいました。

「“集いの広場”とは、その名のとおり、みんなが活動を始めるときも終わるときも、一度全員が集まる場所にしたいという意味が込められています。今は入り口広場が集合場所となっていますが、この広場を開拓し、ゆくゆくは集いの広場を拠点にしていきたいと考えています。」

その言葉を聞いた上で、各チームでの話し合いが行われました。

「集いの広場には、何があると良いんだろう?」

「みんなが輪になって話したり、一緒にご飯を食べられる場所があると良い気がするな」

…などなど、実際に過ごしているイメージを沸かしながら、それぞれアイデアを出します。

「階段ほしいよね。この斜面どれくらい高さがあるんだろう。」「ちょっと登ってくる!」

「このあたりの景色、資料として写真を撮っておこう!」

「(斜面の)上の方は地盤どんな感じー?!」「結構柔らかめかもー!!」「じゃあ構造でしっかり対策しておかないとだな。」

快適に過ごせる場所をつくるために、安心安全な建物にするために、気になることはその場で確かめ、体感しながら、情報を集めていきます。

<午前の様子>

午後の課題

【設計】彩都の山で設計しよう①

<設計のコンセプト・段取りを考えよう>

午後は彩都の山を下り、類塾の彩都教室で続きを行います。

彩都の山の設計は、今回考えたものを次回資料にまとめ、最終回でプレゼン発表を行う予定です!

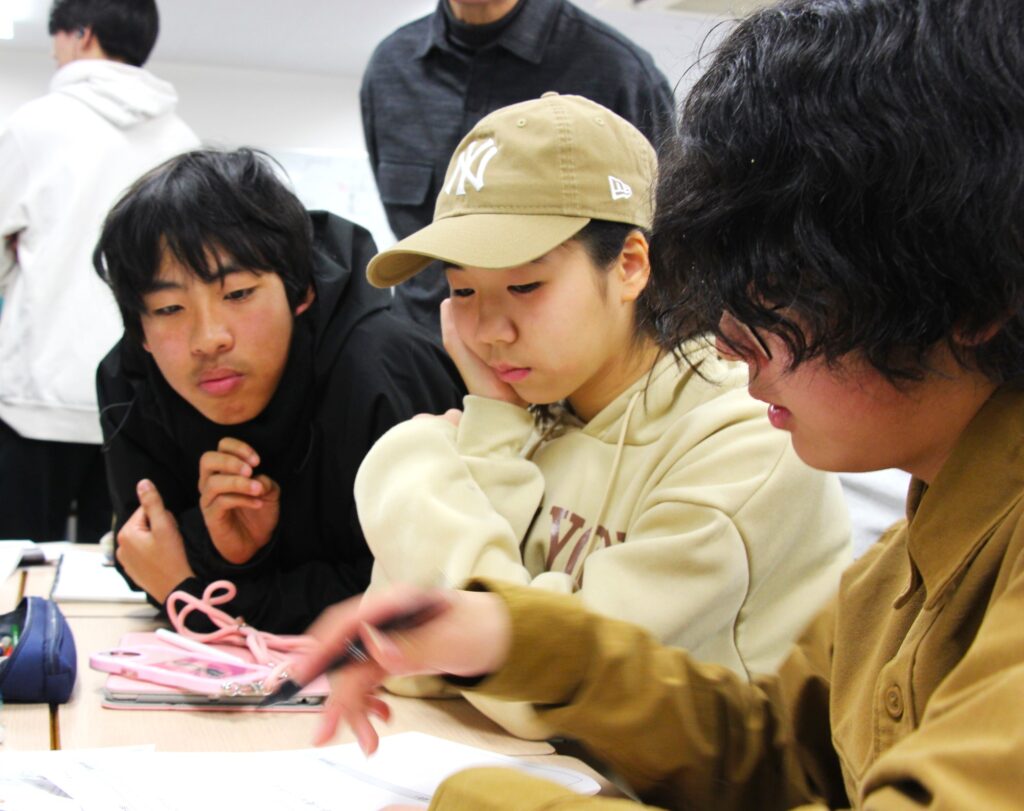

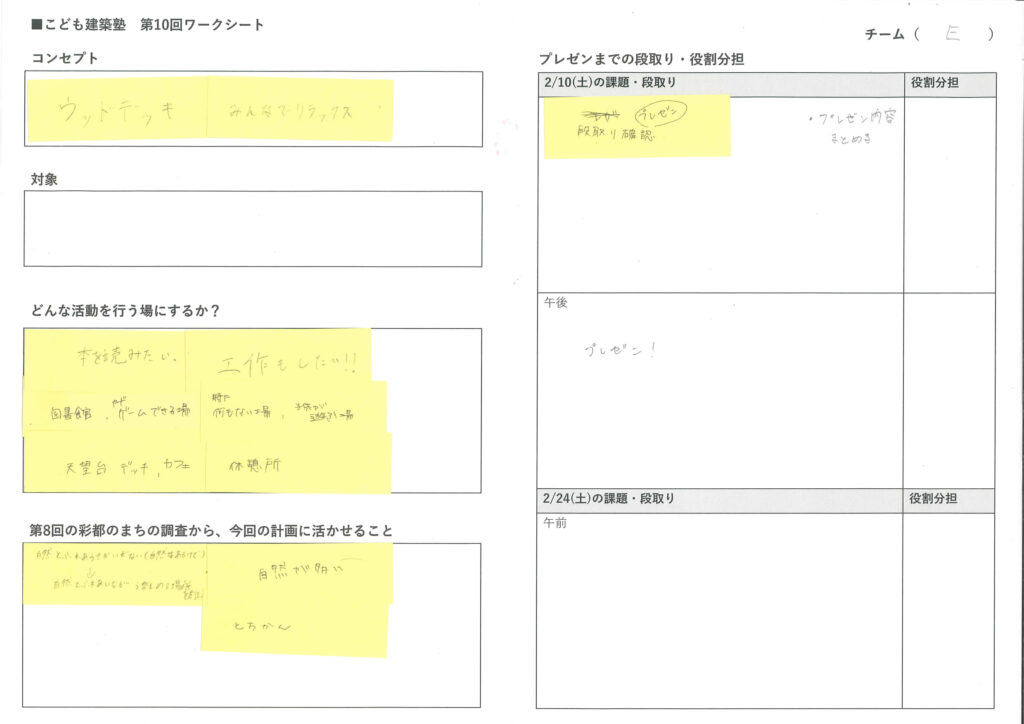

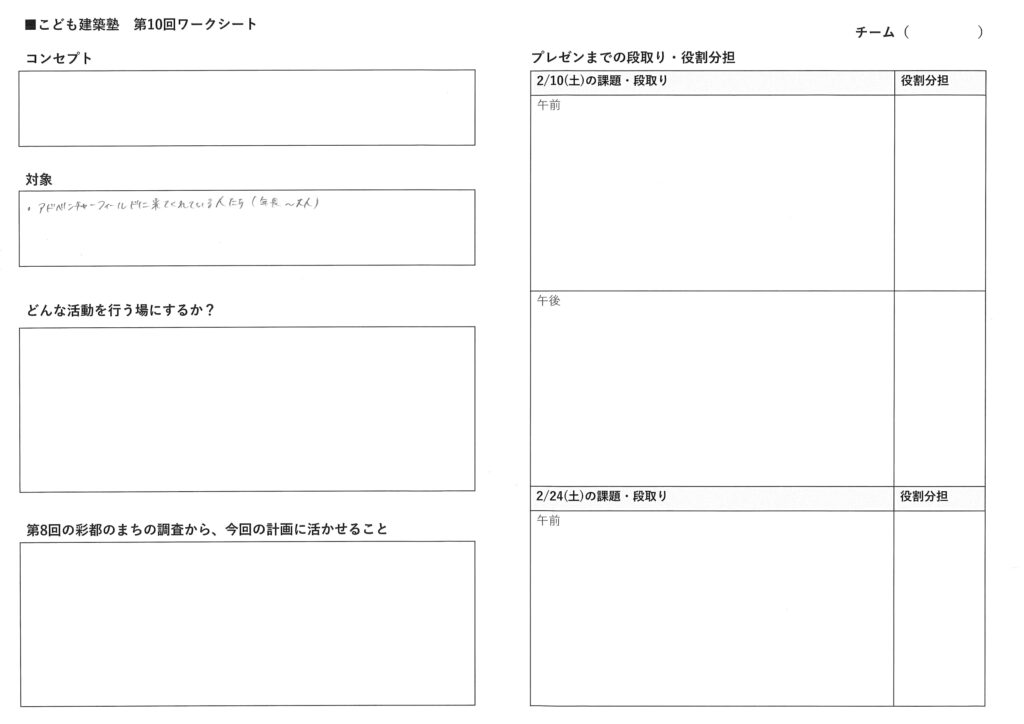

そのため、まずはどんな準備を誰がどう進めていくか、ワークシートを使って「段取り」を立てていきます。

まずは、彩都の山で動いて体感したこと、尾崎先生から聞いた想いを浮かべて、自分たちのチームの設計のコンセプトを考え決めていきます。

「どろんこになったらお風呂に入りたい!活動の場を2拠点にするのはどうかな?」

「みんなが食事を楽しんだり、温まれる場所をつくりたい!」

それぞれのチームのコンセプトを固められたら、

次はスケッチや模型など、実際にプレゼン発表するにはどんな資料が必要になるかを考えます。魅力をアピールする資料を決めたら、誰がどう作っていくか、役割分担・段取りを決めていきます。

まさに実際の仕事で行われる過程を通して、計画を立てていきました。

各チーム、どんな提案になるのか、次が楽しみですね!

<午後の様子>

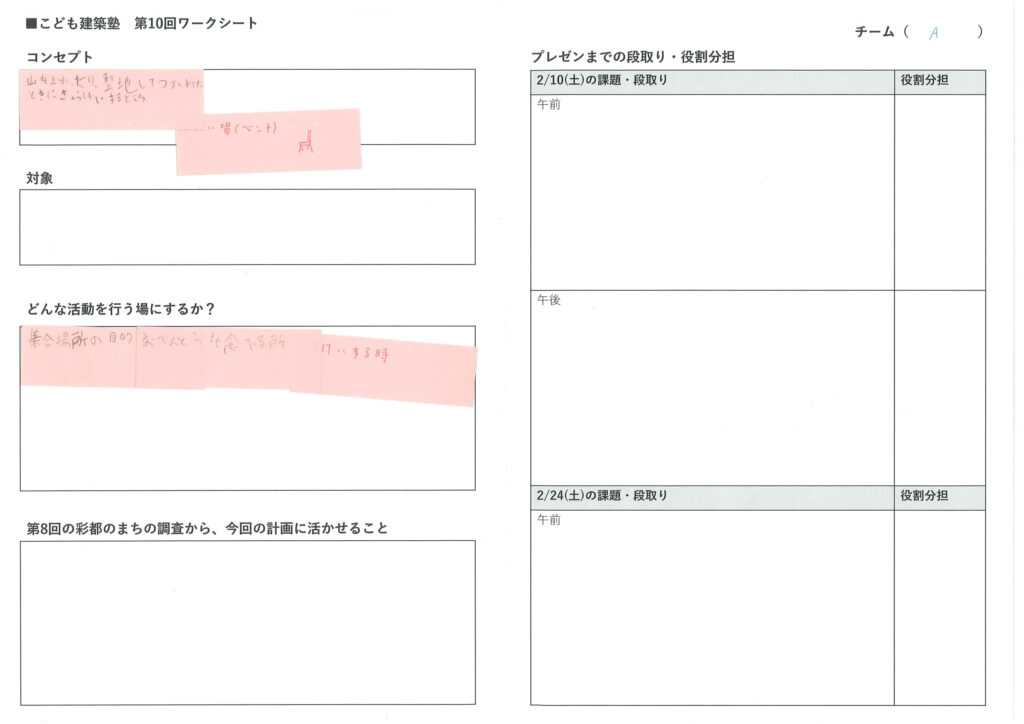

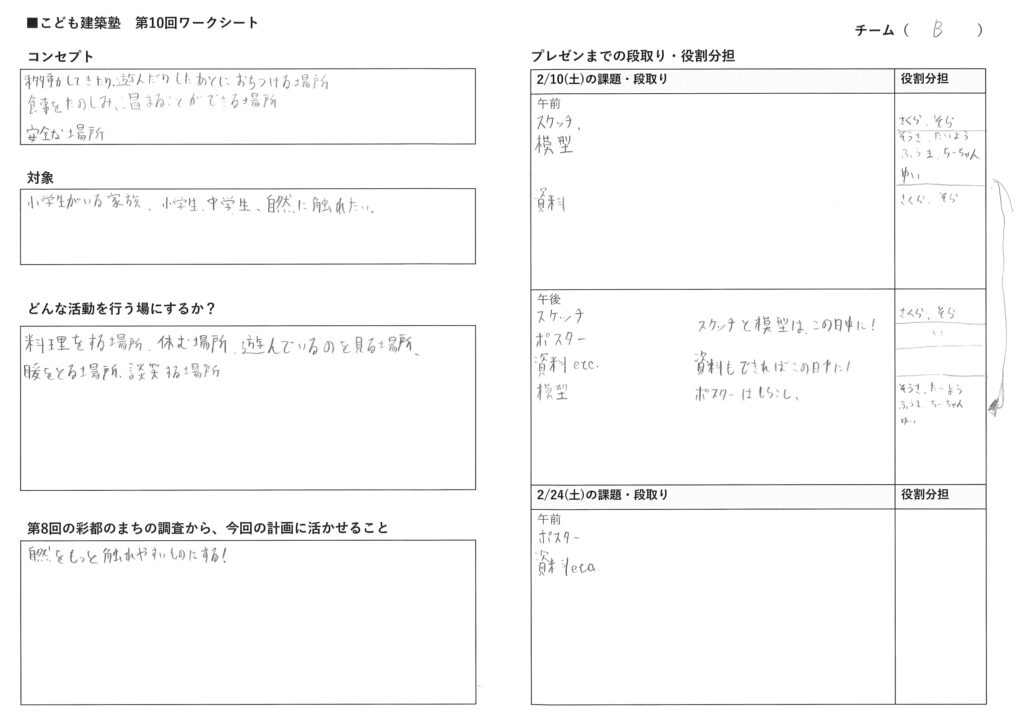

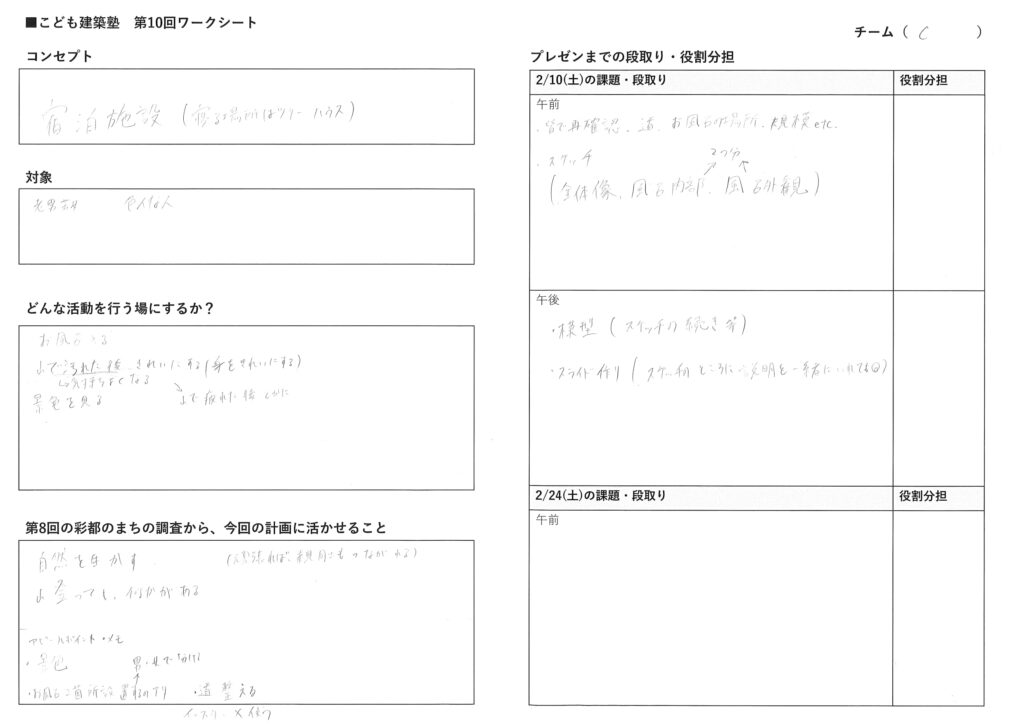

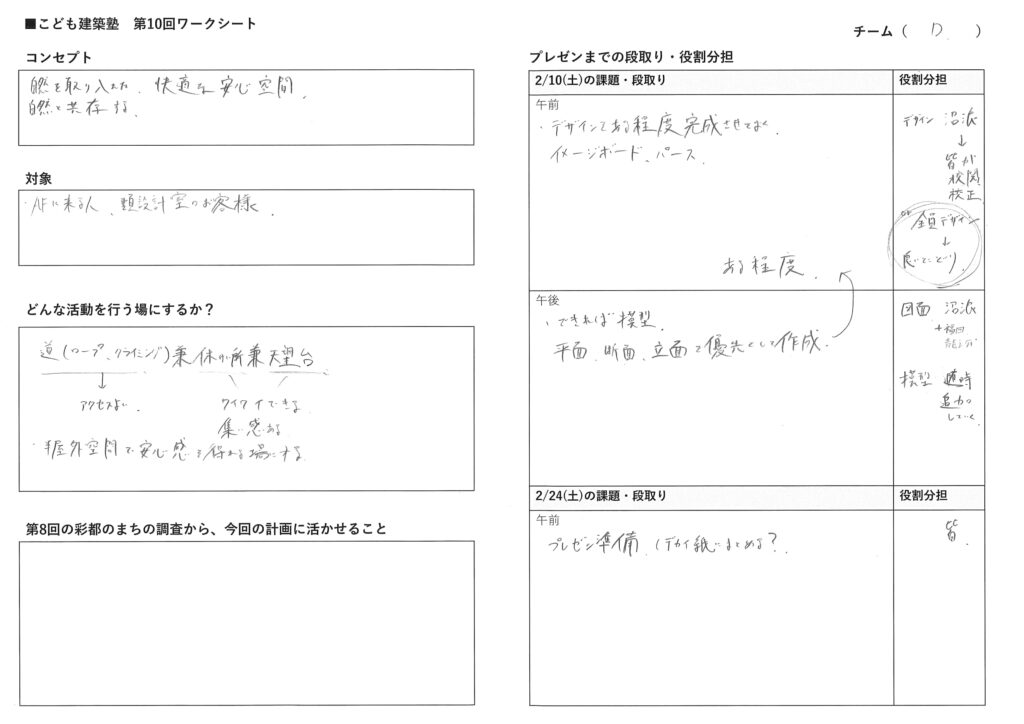

<コンセプト・段取りをまとめたワークシート>

参加生の感想

📍 場所によって地盤の硬さも違ったし、険しくて歩きにくいところがあるなど、今の問題が表面化して分かった!(小5 男子)

📍 彩都の山で実際に見て、建物のイメージや構想が浮かんだ!(中1 男子)

📍 前回のツリーハウス設計では、自分自身やグループメンバーの主観的な考えだけで設計していたけど、今回はさまざまな講師からの客観的な意見や今まで学んできた知識、山で五感で感じたことが加わり、より深く設計できた。(中3 女子)

📍 用途に合わせてデザインを考えることで、実用的な建物をつくれることが分かりました。(高1 男子)

次回、第11回のこども建築塾もお楽しみに♪