前回に続いて、「彩都の山で設計しよう②」のテーマに取り組んでいきます!

次回の最終回ではいよいよ「プレゼン発表」。

彩都の山でどんな建物・空間をつくるかのイメージを膨らませ、それを提案資料として模型・デッサン・図面で表現すること、自分たちがどうしてこの建物を考えたのか「言葉にすること」に取り組みました。

今回の授業内容

第11回 2/10(土)

午前&午後:【設計】彩都の山で設計しよう②

今日も最初にこども建築塾のルールが共有されます。

1、ものづくり・デザインを楽しもう!

2、失敗してOK。どんどん挑戦していこう!

3、建築塾のメンバーは仲間。みんなで創ることを意識しよう!

「みんなもう覚えてくれていると思うけど、このルールは仕事でも同じ。僕たち大人が大切にしていることです。今日は特に試行錯誤すると思うし、失敗も起こると思いますが、失敗があるのは当たり前。逆にそこで止まったら進まない。たくさん失敗していいから、考えて、連携して取り組んでいこう!」と講師の逆井先生からお話ししてもらいました。

午前の課題

【設計】彩都の山で設計しよう②

<前回の振り返り>

まずは、前回何をしたかの振り返りを含めて、彩都の山の設計で「うまくいっていること」と「困っていること」を、各チームのメンバー同士で共有していきます。

「前回どこまで決めたんだっけ?」「山きれいだったよねー!」

「つくるものはこれにするって話だったよね!誰が模型を作るかも決めたから、いける?」

「前回段取りまで決められたけど、これでうまく進められるかなー?」

みんな率先して話しながら、ワクワク・どきどきしている様子です。

<プレゼン資料ってどうやってつくるの?>

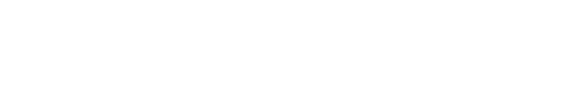

次に、プレゼン資料はどんな風に作ればいいのか、講師の喜田先生から、プレゼン資料を作るときのポイントを共有してもらいました!

お施主様に設計デザインの提案を行うときは、「プレゼンボード」というものを作ります。スケッチや模型で伝えることはもちろんですが、プレゼンはそれだけでなく、言葉でも表現し、伝えることができる。建物のイメージが湧くように話したり、一番こだわっている所を伝えたりなど、その視点でも考えてみてほしいと話してくれました。

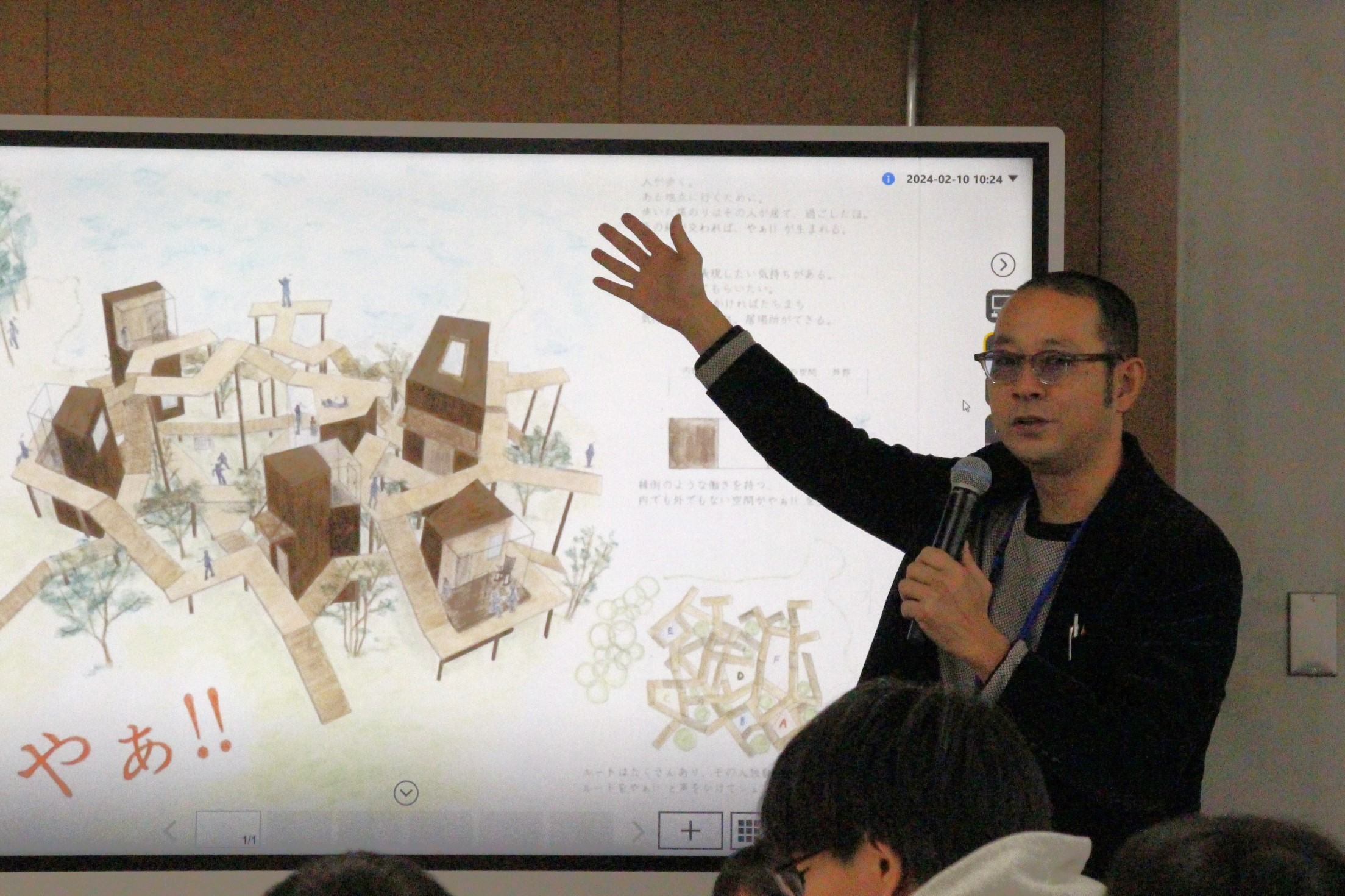

<プレゼン準備をするための役割を決めよう>

限られた時間の中で成果を高めるためには、「役割分担」が重要となっていきます。

では設計には、どんな役割分担があるのでしょうか・・・?

今回の講師は、類設計室の各部署のプロたちが集結しています!

「営業」「企画」「計画」「ディレクター」「意匠」「設備」「構造」「監理」…と、各役割をもったチームが連携し、設計を進めていることを教えてくれました。

「ディレクターは、設計しているチーム全体の足並みがそろっているか、スケジュール通りに進んでいるか・お施主さんと設計士がイメージしていることは一致しているかなどを見て、調整していく役割。」

「構造は、どれだけ素敵な設計デザインになっていても安全でなければ意味がない。だからこの建物はどういう構造であれば安全にできるかを徹底的に考えることが役割。」など、それぞれの役割がどういうものであるのかを教えてもらいました。

今日のチームでは、「チーム全体をまとめる人」「模型を作る人」「パースを描く人」「プレゼンボードを作る人」の4つの役割に分かれて進めていきます!

<役割を決めた上でチーム作業>

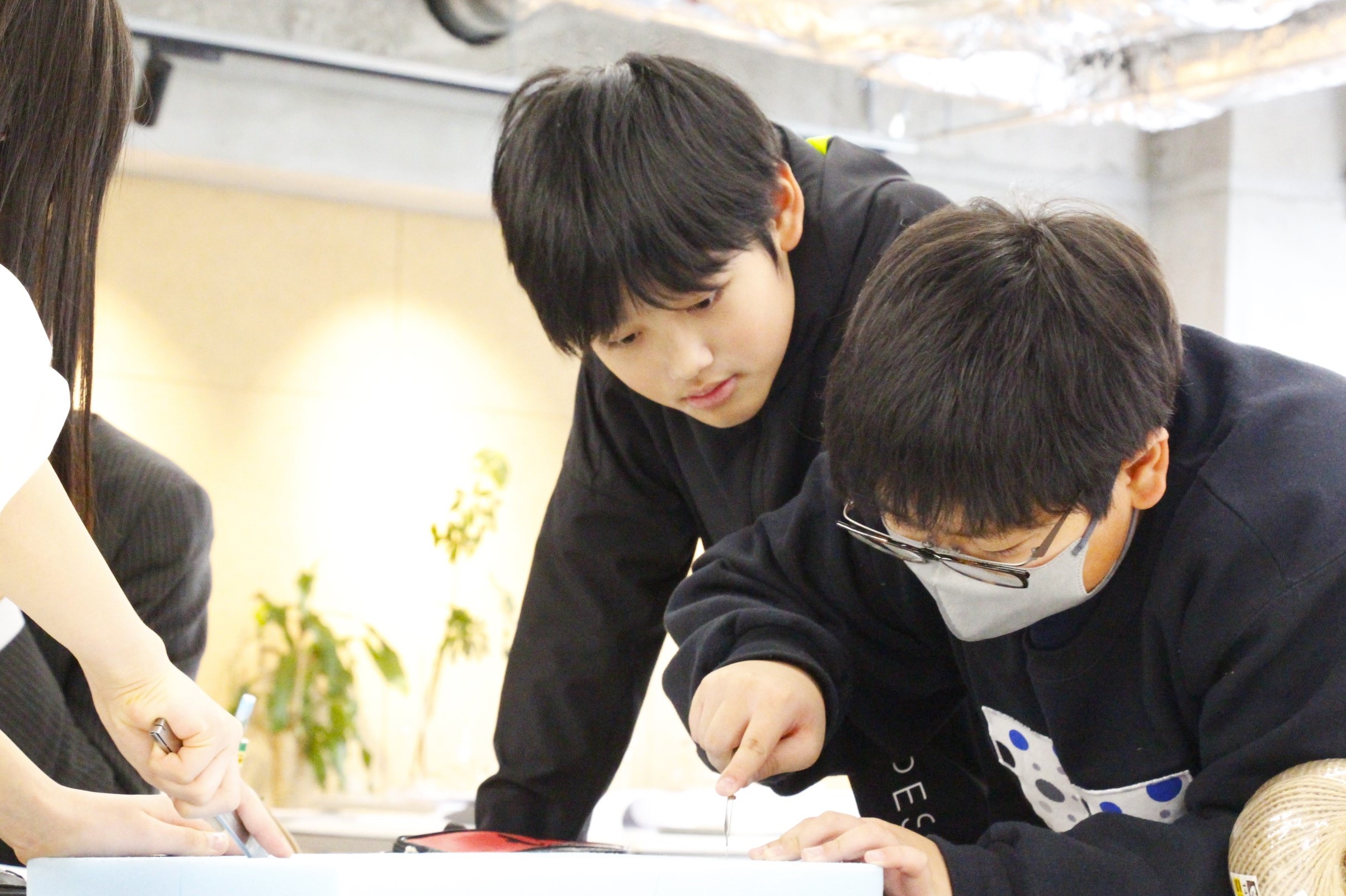

各チーム、それぞれの役割を持って、声を掛け合いながらプレゼン準備を進めていきます。

「模型はこんなイメージでいいかなー?」

「まずは全員で絵か言葉にしてどんなイメージをもっているか共有しよう!」

「俺たちは、スケッチを描ききるから、小学生チームは、模型の完成を目指して進めてくれる?」

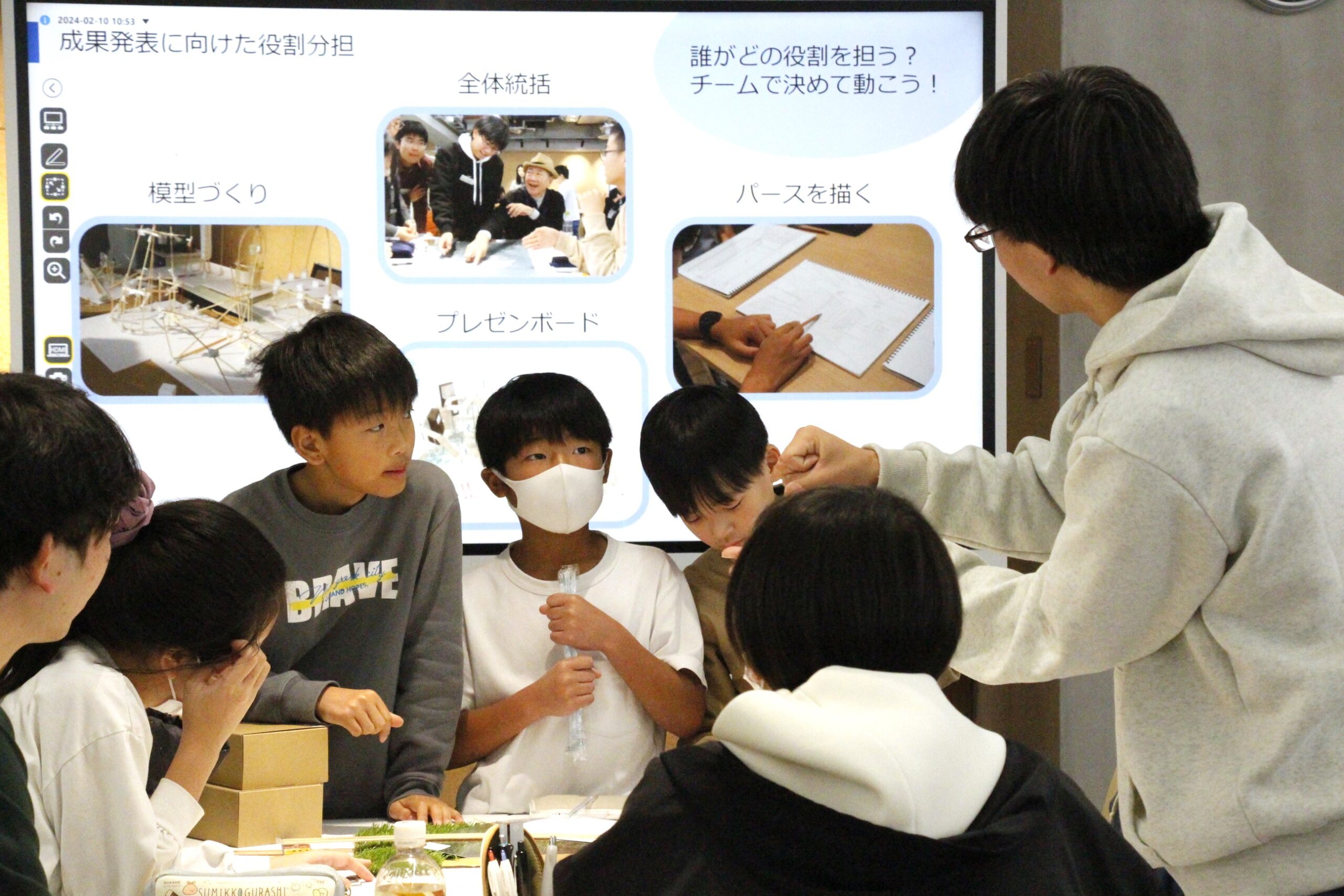

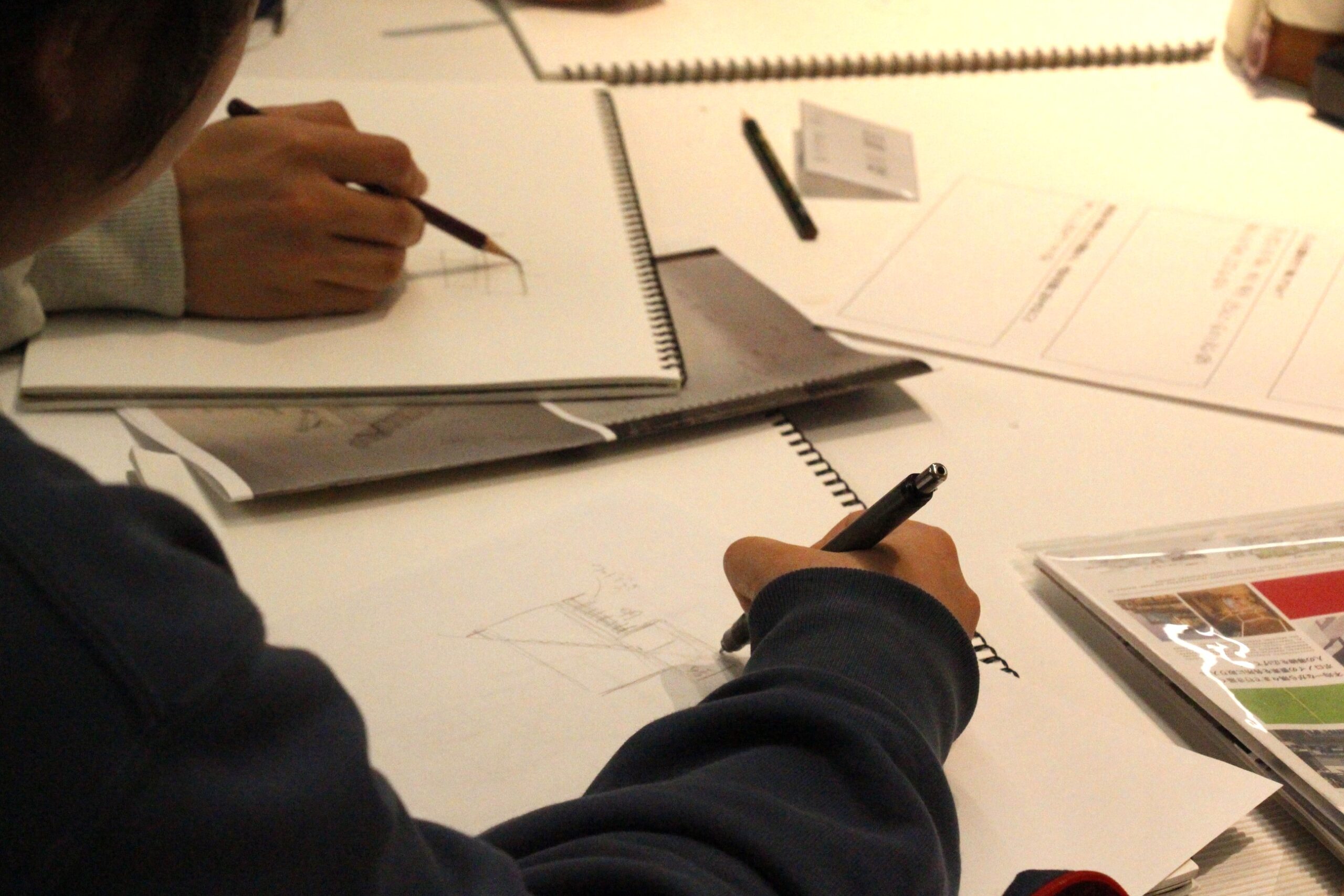

模型づくり・パース作成にそれぞれ没頭したり、疑問や迷いポイントをその都度話し合っているこどもたち。

講師からも「実際に長さをメジャーで見てみた方がいいよ」「できるだけ具体的に、みんなイメージがわくようにしよう」と声をかけてもらいながら進めていきました!

<午前の様子>

午後の課題

【設計】彩都の山で設計しよう②

<プレゼンの心得を伝授!>

午後は、プレゼン準備の続きに入る前に、営業部の望月先生から「プレゼンの心得」を教えてもらいました。

「ハキハキと、みんなに届く大きな声で話すこと。上手に話せなくてもいいので、“本心”(何を伝えたいのか)が相手に届くように気持ちを込めて話すことを大事にしてください。」とアドバイスをもらいました。

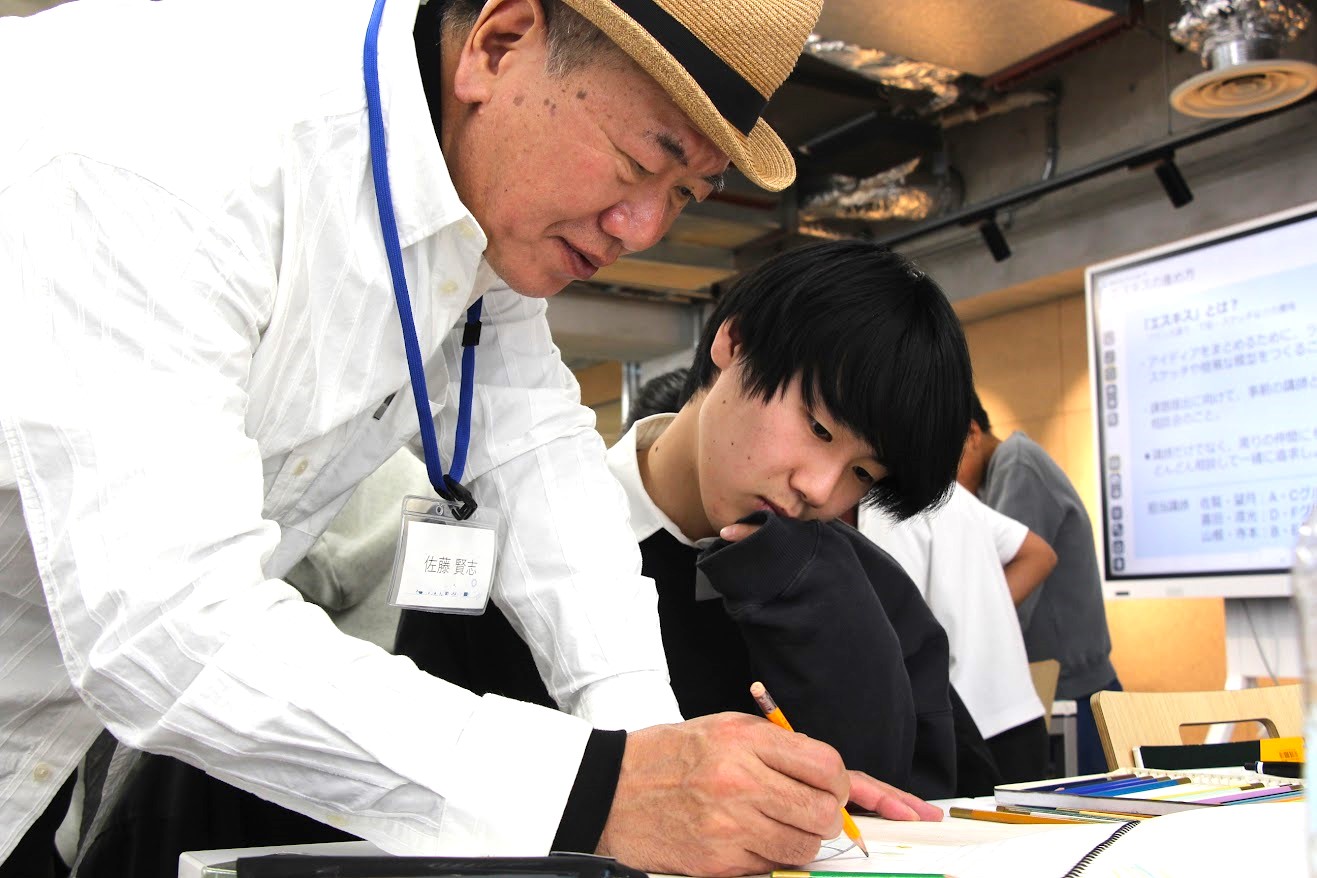

<講師たちに設計の相談・質問をしよう>

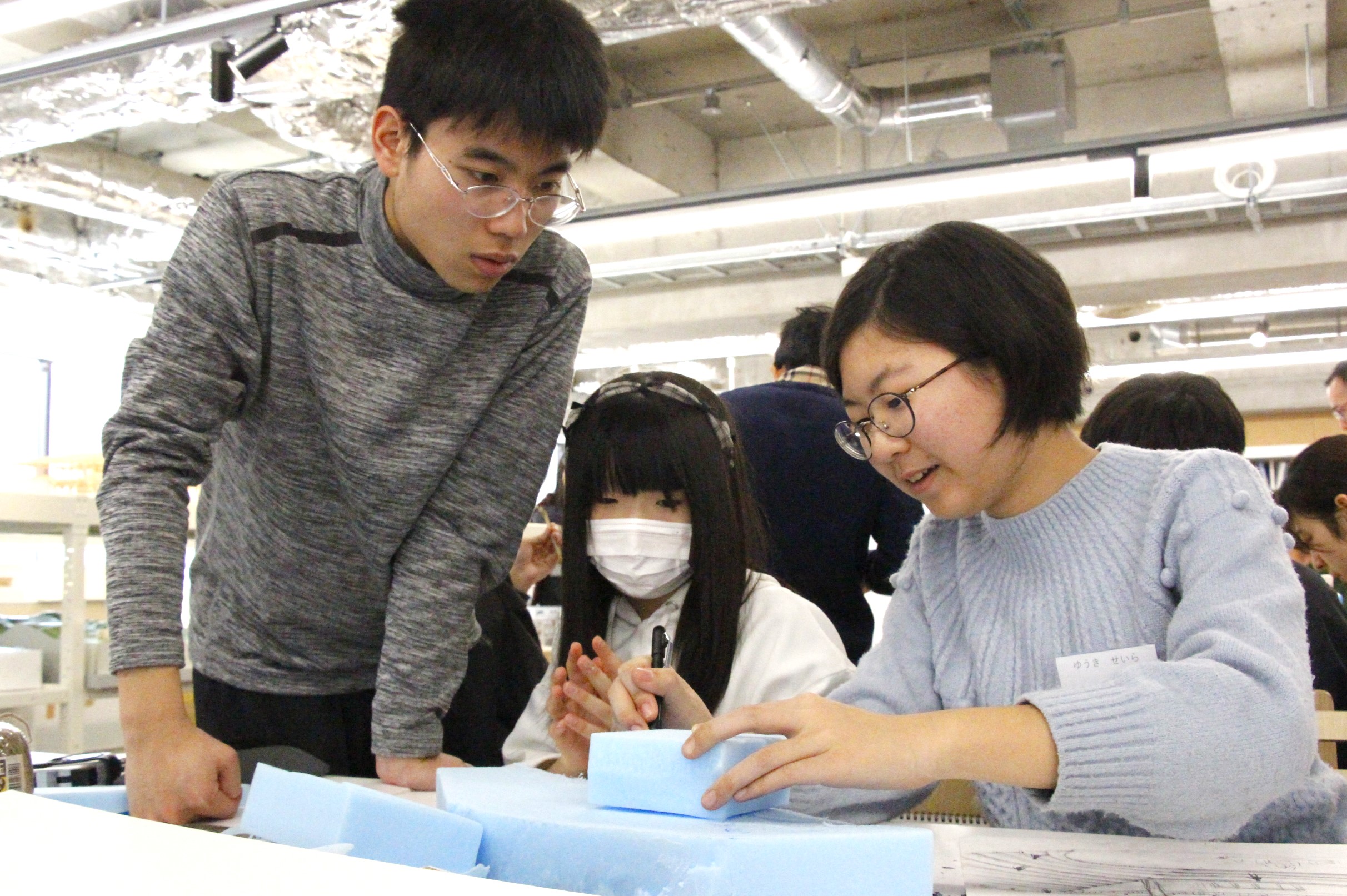

午前は、ひたすらチームで模型づくり・パース作成・プレゼンボードの作成に取り組みましたが、ここで「講師への質問・相談コーナー」にはいります!

現状の進み具合、どんな建物を設計しようと考えているか、迷っていることなどを講師に聞いてもらうことができました。

「どんな場所にしたいの?」「一番の魅力はどこ?」

「それなら、実際に人が過ごしているパースを描くといいんじゃないかな」

「ここは、模型を使うともっと説明しやすくなると思うよ。」

「世の中にある建物からヒントをもらおう。こういう場所があるから、調べてみて!」

15分間をみっちり使って相談し、各チームそれぞれヒントやプレゼン準備の方向性が見えた様子。相談が終わったチームから駆け足で作業机に戻り、各々が資料の作成を進めていきます。午前中も頼もしいチーム連携でしたが、午後はより勢いがついていったようです!

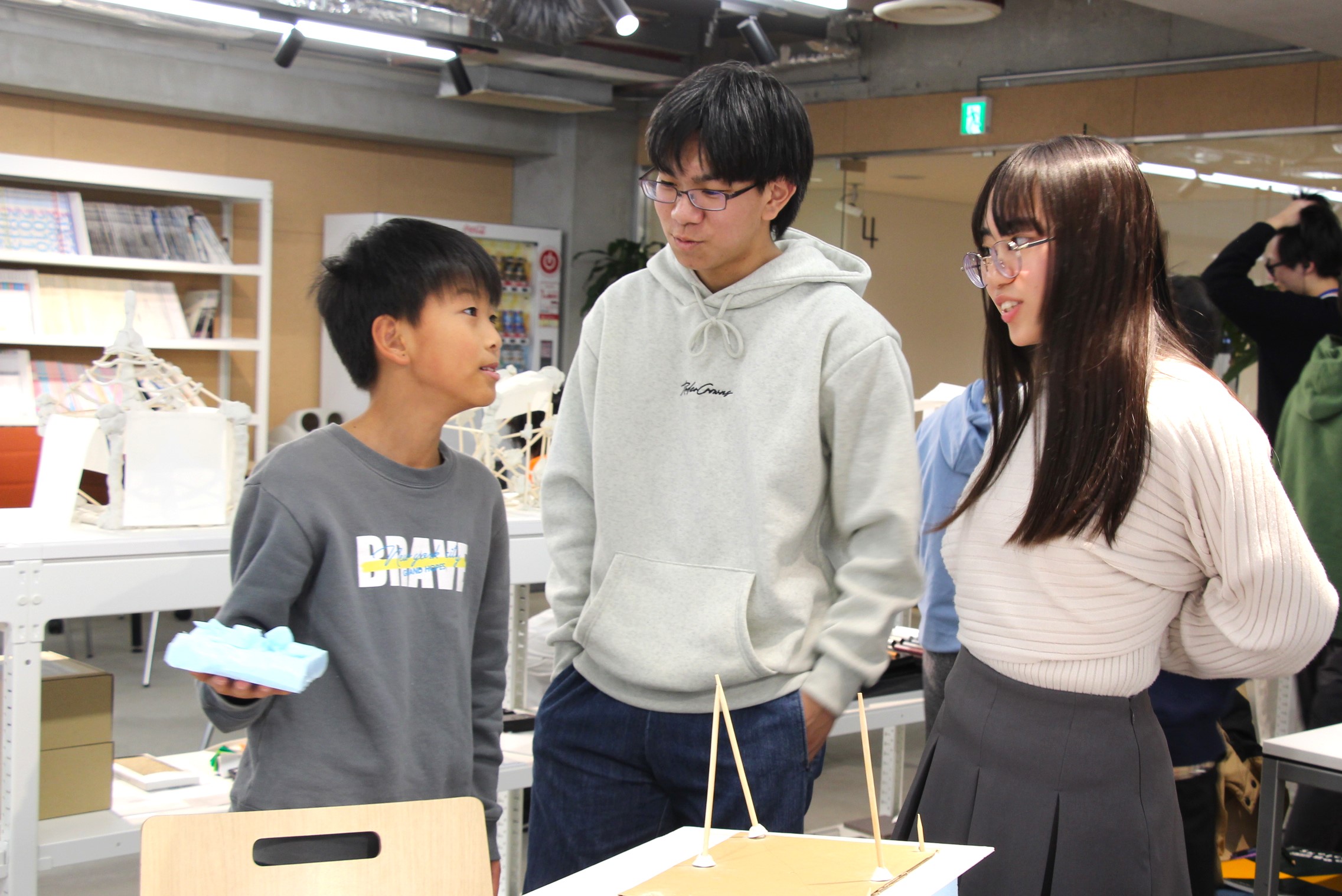

<他のチームの作品も見てみよう>

各チーム段々と模型やパースの完成が見えてきました。

最後は、他のチームの設計を見て、質問をしたりアドバイスをもらったりしながら、お互いの良い所を学んでいきます。

「より多くの人と作り上げるほど、設計は楽しく、良いものになっていく。」

講師の佐藤先生や喜田先生も、例えば学校を作るときには先生に限らず、生徒ともワークショップを開き、みんなの声やアイデアをもとに、設計をつくりあげていったのだそうです。

良い所を伝え合い、お互いの意見を取り入れながら、自分たちで考えた設計をより良いものにし、プレゼン発表会にいどみます!

<午後の様子>

参加生の感想

📍 建築はいろいろな工程で細かくしっかりとこだわって作られていることが分かった!(小5 女子)

📍 模型づくりでは、設計通りに作るだけではなく、その建築のアピールポイントの部分を強調するための工夫が必要だと思った。(中1 男子)

📍 決めるべきことが思った以上に多くて、共有することも同じくらい多かった。共有不足だと、みんなが止まってしまうので、その大切さがわかった。 (高2 女子)

📍 段取りなど、決めた事って、案外くずれてしまうこともあるから、その時その時で臨機応変に対応するのが大事だなと思った。(高2 男子)

次回、いよいよA日程最終回!

第12回のこども建築塾もお楽しみに♪