みなさんこんにちは!こども建築塾に参加させていただいている中学2年の沼浪です。

第2回では色鉛筆を使用し、前回調査した「光」と「色」を意識したパースを描きました。

今回の授業内容

第2回 3/23(土)

午前:【設計】空間を描こう

午後:【設計】色や光に着目して描いたパースに着彩しよう

前回の内容に続いて、光や温度、色に着目しながら、今日は教室である類ビル4階よりも少し下にある、2階のパースを描きます。今回も何度も失敗しながらその失敗で学んだことを活かして、楽しみながら取り組んでいきます。

午前の課題

【設計】空間を描こう

空間を描く(パースを描く)中で、特に重要となるものが二つあります。

1つは「まっすぐな線を引く」ということ。

息を止めるなどして、線がぶれないようにまっすぐ引くことにより、綺麗でわかりやすいパースを描くことができます。

もう1つは「消失点を探す」ということ。

今見えているものの線を延長すると、必ず1つもしくは2つの点に収束するのだそうです。その点を見つけることにより、実際に見える景色に近いパースを描くことができます。

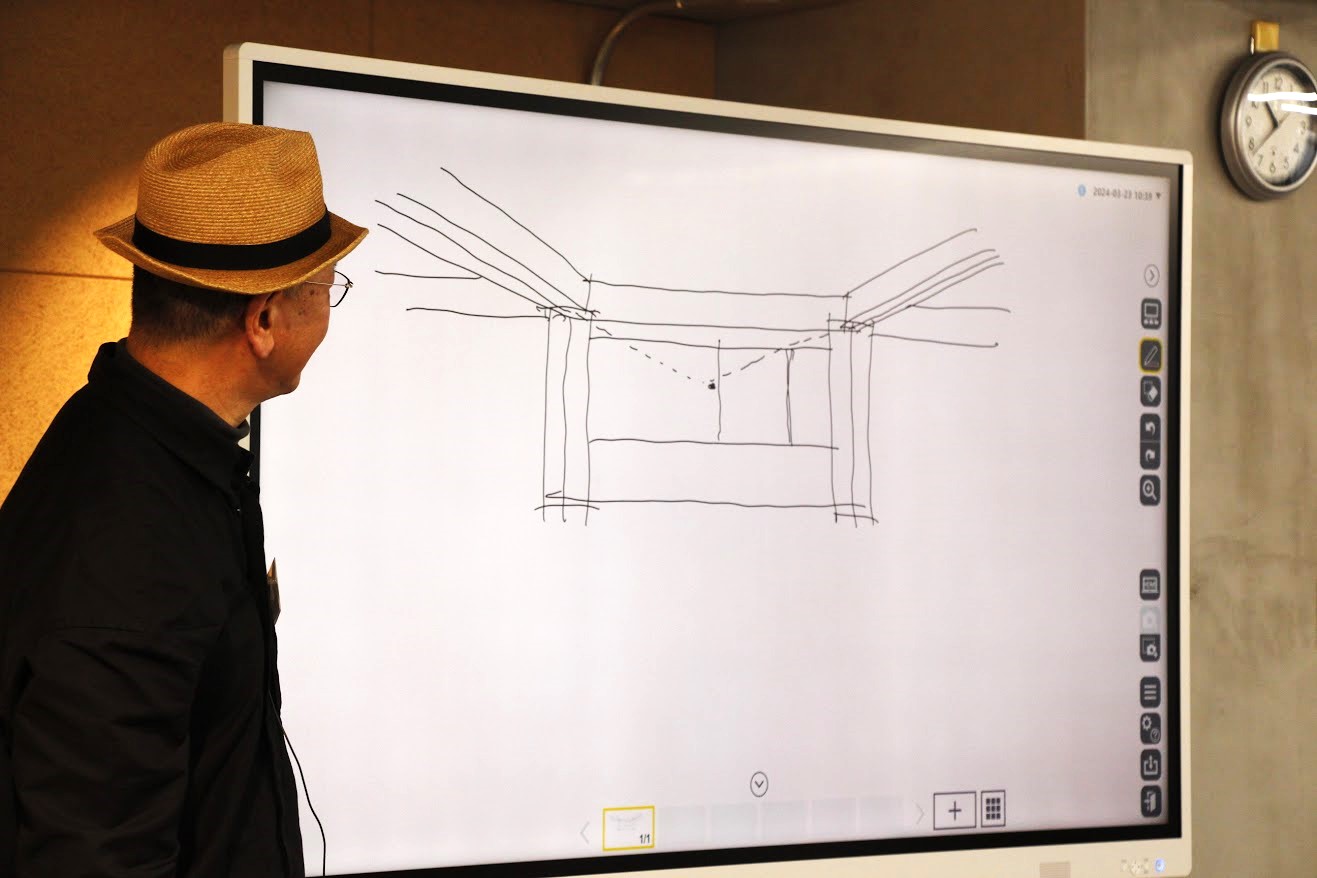

レクチャーの後は、15分間2階にて好きな場所をスケッチしました。

「この赤い部屋にしよう!」「この角度から見るとかっこいいなあ」「ガラスの所いいよねー!」とみんなそれぞれ好きな場所を描いていきました。

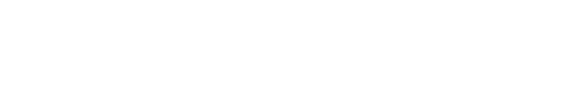

その後は、佐藤先生が実際に2階のパースを描きながら、パースを描くコツを教えてくれました。

先ほど紹介したパースを描くときのポイント2つに加えて、「全体を大まかに捉え、そこから細かいところを描くこと」「比を意識し、正しい大きさを捉えること」を意識することで、さらにパースがリアルになることを学びました。

教えてもらったことを踏まえ、もう1度30分間で一回目のスケッチと同じ場所のパースを描きました。

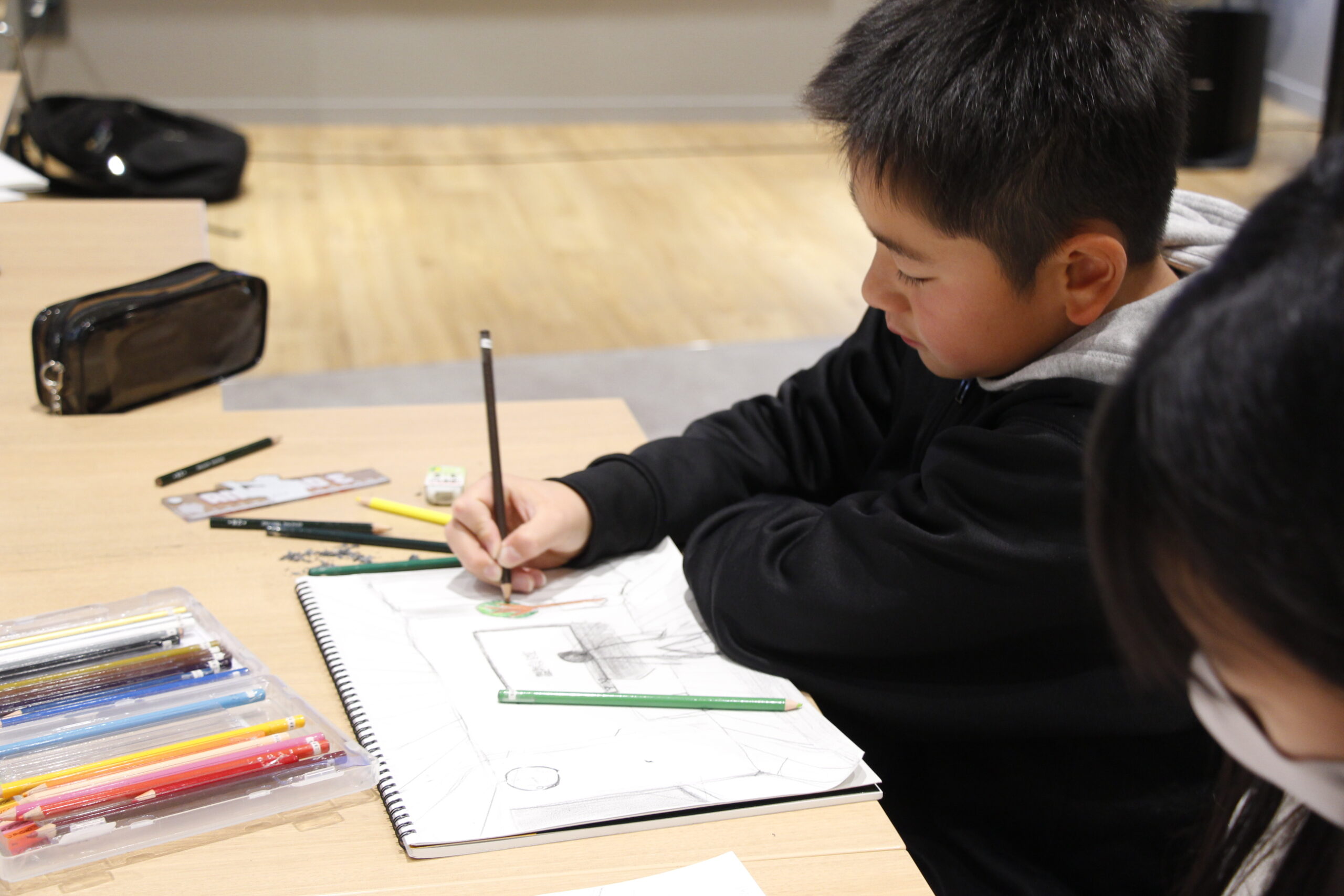

<午前の様子>

午後の課題

【設計】色や光に着目して、描いたパースに着彩しよう

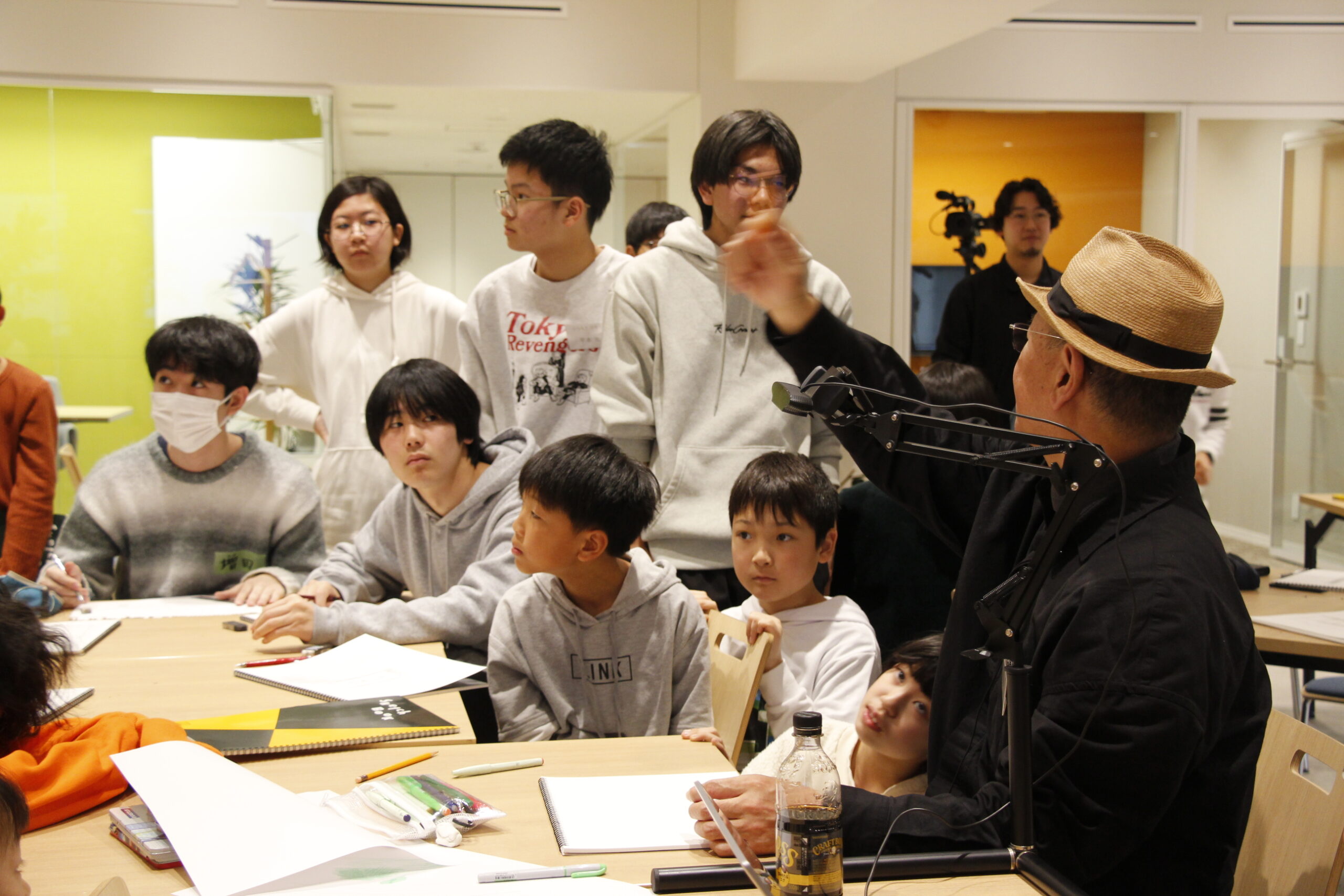

次は色塗りに入っていきます。色塗りをする前に、講師からパースに色をつける時のコツを教えてもらいました。

意識してほしいこととして教えてもらったのは、

①どこの色が明るいか、どこの色が暗いか捉える

②思ったよりメリハリをつけたほうが、発表会やコンペなどで見てもらいやすいし見やすい

③その景色を見た印象に近づけるために、実際には見えていない色だとしても使ってみる という3つです。

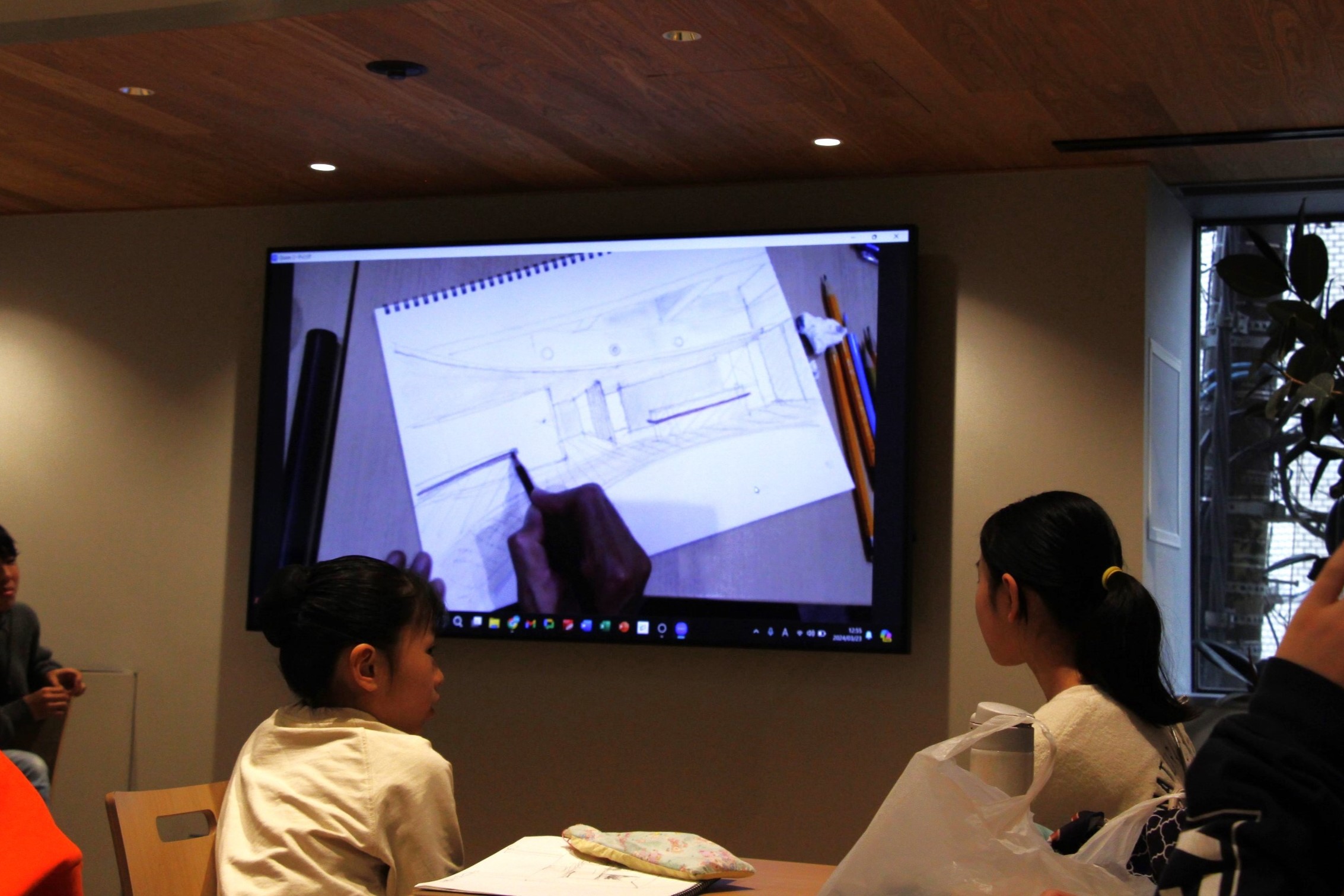

3つのポイントを意識しながら、実際に着彩していきました。

例えば、「青」といっても「青一色」と固定せず、実際に見えていた色に近い色を使うことで、本物の印象に近づけようとする子もいたり、初めて描く小学生でも「柱のこの部分のほうが陰で暗い!」と気づいたり。教えてもらったことを活かすことができていました。

着彩を終えた後、高橋先生から今回意識した「色」について教えてくださりました。

「色にはイメージがあり、場所のコンセプトによって壁などに使用する色を変えます。

例えば、今日みんながスケッチした空間でいうと、赤や黄色などは情熱的なイメージがあるので、活気あふれるような場にするために、会議室の壁の色を赤やオレンジにしたり、青や暗い色は落ち着いたイメージがあるので、落ち着きのある場でおもてなしするために、前回で学んだ光の「照度」を下げ、落ち着ける空間を演出したりしています。」

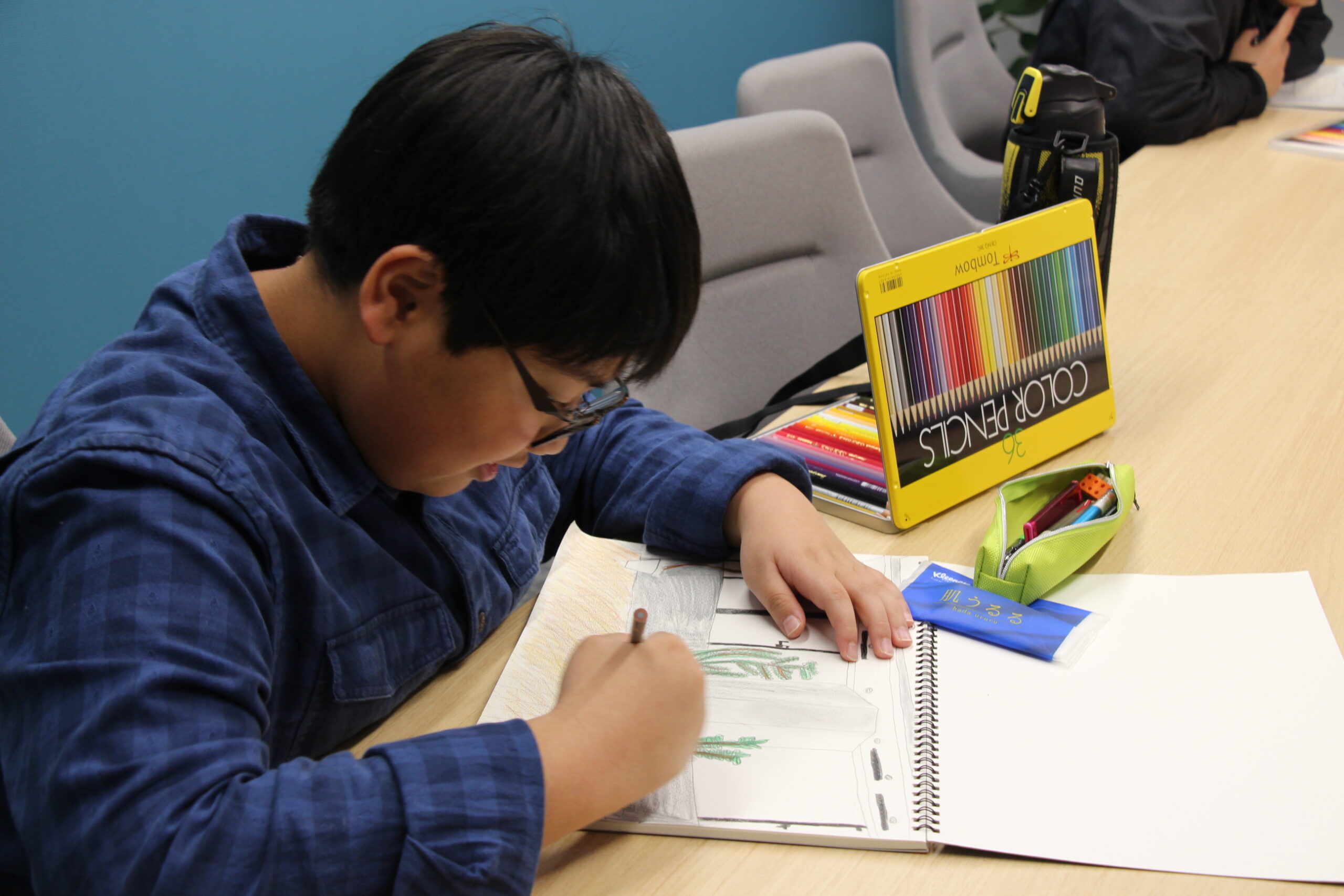

<午後の様子>

<みんなの作品>

最後に、今回教室として使わせていただいた2階の掃除です。

こども建築塾には「掃除の心得」というものがあります。次に活動する人が気持ちよく活動できるように、そして来た時よりも美しくなるように掃除をしました。

参加生の感想

📍 どう色を混ぜたらどんな色になるのか、詳しく分かった。影や光の描き方が分かった!(小5 男子)

📍 目立たせたいところは明るい色にしたり、落ち着く場所は暗くしたりと居ろを使う事で良い建物になることを知った。(小5 女子)

📍 光があるかないかだけで雰囲気が変わることが分かった。白黒だけだと何にも思わないけど、色をつけると心が躍ることが分かった。(中1 男子)

📍 描く絵の対象を集中して見てみると、細かい所まで描くことができると学んだ。(高3 男子)

まとめ

今回は新たに「色」と「光」の2つが新たな視点として追加されました。建物の色や光にはすべて意味があり、パースを描く際に僕たちもその意味を受け取り、紙の中に落とし込む必要があるなと思いました。今はまだまだ伸びしろのある絵ですが、どんどん失敗して、今日学んだことに原点回帰して、もっともっと成長していきたいと思います!

次回は万博記念公園へ見学に向かいます!(みんなワクワクしています♪)

次のブログもお楽しみに!