みなさんこんにちは!

こども建築塾に参加させていただいている中学2年生のNです。

第9回は、自分たちで作った模型を使って、温度や光などの環境がどのように建物に影響しているのか学び、どうすれば過ごしやすい建物を設計できるのかを模索しました! 今回は特別講師として、京都工芸繊維大学(ARUP)の菅 健太郎先生に来ていただきました。

今回の授業内容

第9回 7/13(土)

午前:【設計】環境模型をつくり、実験してみよう

午後:【設計】実験結果を元に、設計案をブラッシュアップしよう

午前の課題

【設計】環境模型をつくり、実験してみよう

カリキュラムに入る前に、まずは菅先生の普段のお仕事についてご紹介して頂きました。

菅先生は、環境設備設計のプロで、東京オリンピックの会場や2020年ドバイ万博の日本館など、様々な建物の設備設計に携わっている方です。

菅先生「プールの設計では塩素の匂いが観客まで届かないように空気の流れを考えたり、音楽ホールの設計では空調の気流が人にあたらないように座席周りに空気が通るよう椅子の作り方を工夫したり…。光や音・熱・電気などの知識を駆使しながら、建築家と一緒に設計する仕事をしています。」

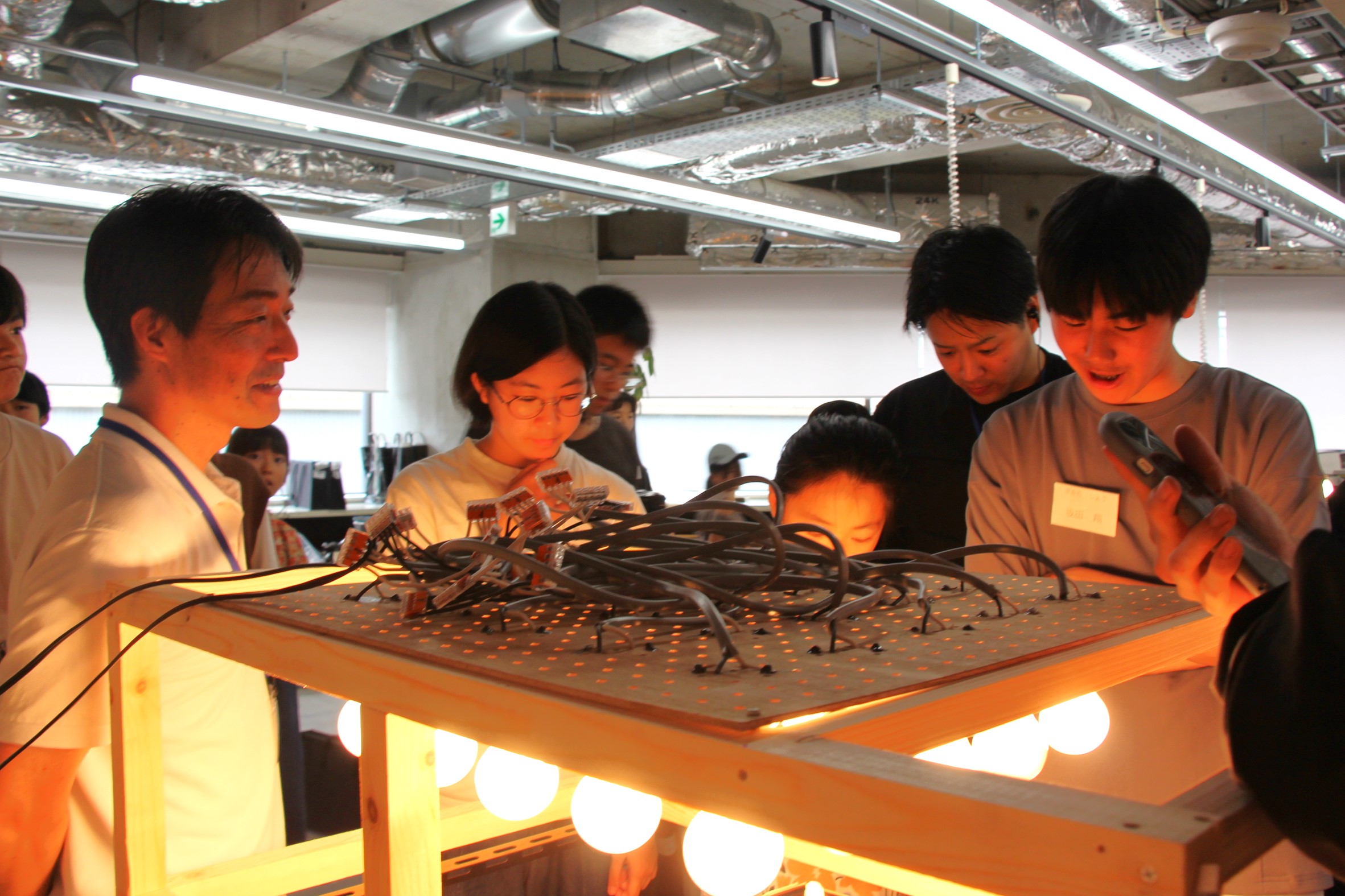

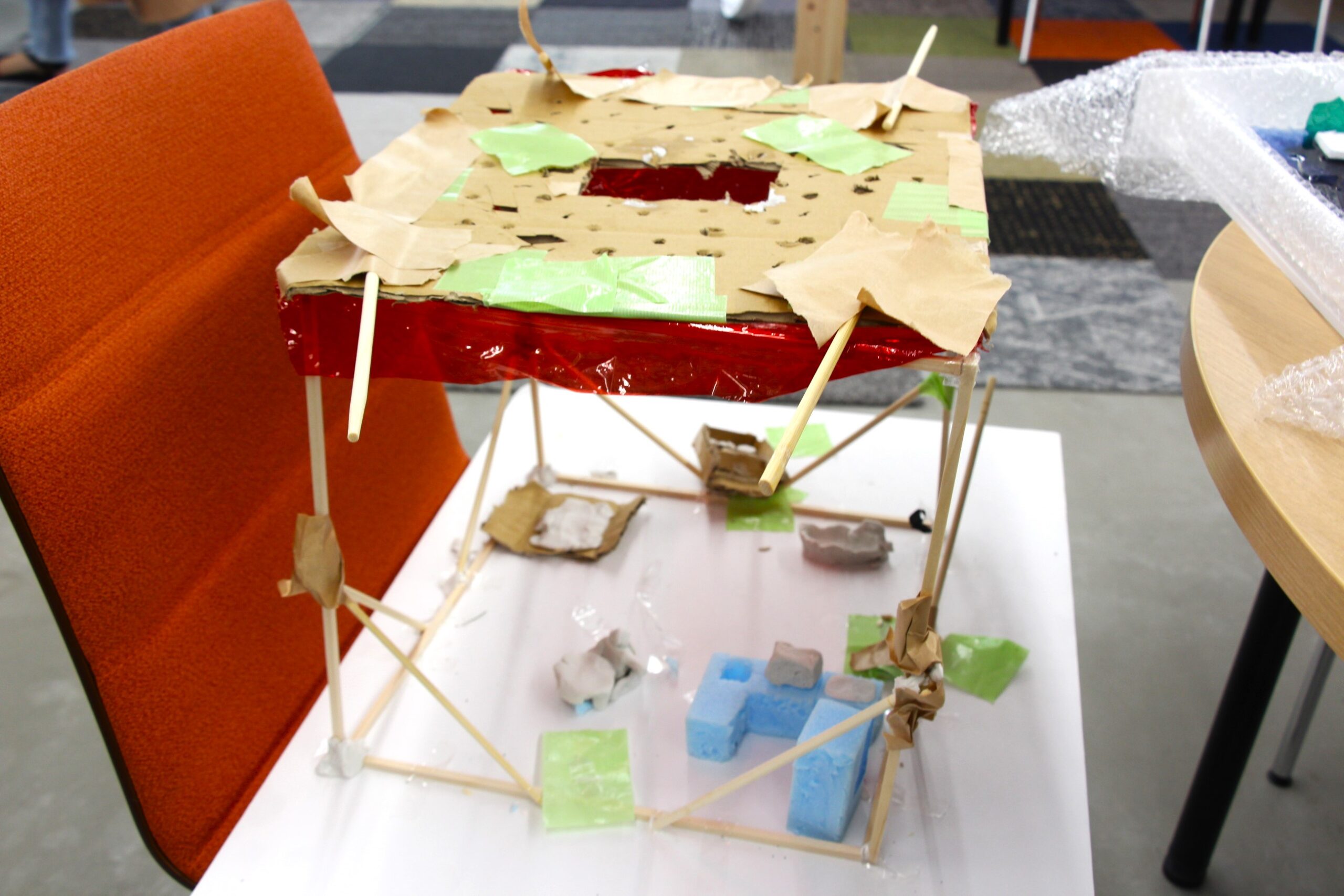

<グループで環境模型をつくろう>

今回のテーマは「万博に訪れた人々を熱中症から守ろう」です。

まず、どうして人は暑いと感じるのか、太陽からの影響をどのように受けているのかについて、詳しく教えてもらいました。デザインにだけ力を入れても、真夏の暑い日差しの影響で、建物内が暑いと快適には過ごせません。模型づくりを通して、温度を適切に保つ方法を模索していきます。

「建物の外か中に水(池や水槽)を置いたら涼しそう!」

「黒色は光を吸収してくれるから、天井の上に置いたら涼しくなりそう!でも建物の中が暗くなっちゃうなあ。」

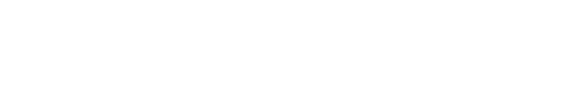

それぞれのグループで工夫をこらしながら作った模型は、太陽代わりに設置した「白熱灯」を使って、建物の温度が実際にどうなるかを計測してみます。

最初の室内温度から何度上昇するかで建物の快適さを調べますが、1分半経過で5℃以上温度が上がってしまったり、明るさが足りなかったり・・・。

「これはダメか~!素材変えてみよ!」「もうちょっと光が入るようにしないとだね~」

始めから上手くいかなくても、どんどん改善を重ね、何度も実験をしながら、素材の特徴やポイントもつかんでいきました。

<午前の様子>

.jpg)

午後の課題

【設計】実験結果を元に、設計案をブラッシュアップしよう

午後からは、類設計室の設備設計の社員さん達も講師として来ていただきました。仕事として実際に設計している講師陣に質問や相談をしながら、模型のブラッシュアップに入ります。

菅先生「午前では実験を重ねて、段々コツを掴めてきたかと思います。ですが、これはあくまでパビリオン設計。機能性だけでなく、人が“行きたい!楽しい!”と思うパビリオンを設計しないといけません。そこも含めてブラッシュアップをしていきましょう!」

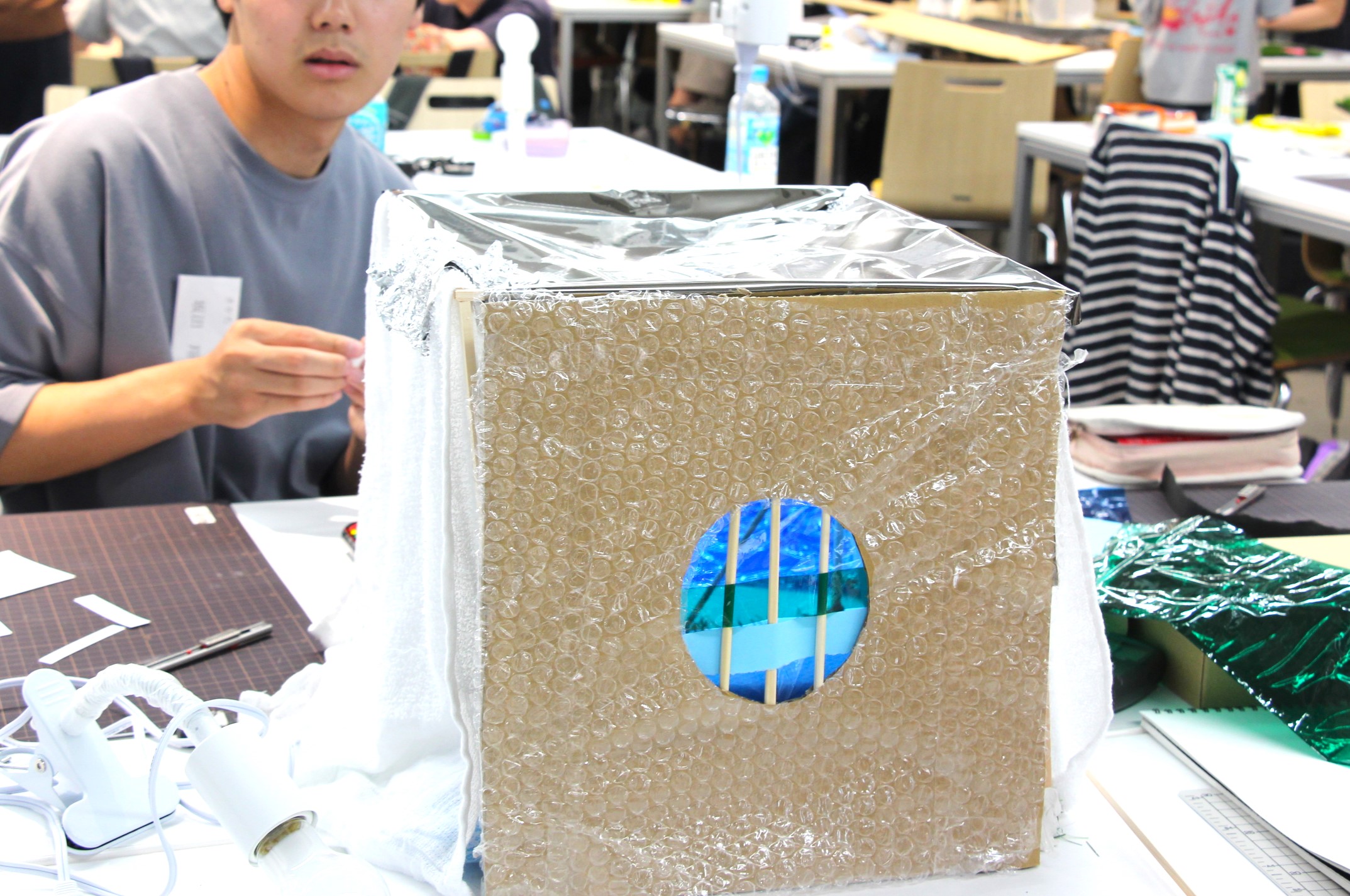

「どういうテーマのパピリオンにしよう?」

「温度は良い感じに保てるようになってきた!あとはもう少し照度が上げられれば大丈夫!」

「もっと温度変化を小さくする方法ないかなあ。設備設計の先生にも相談しようー!」

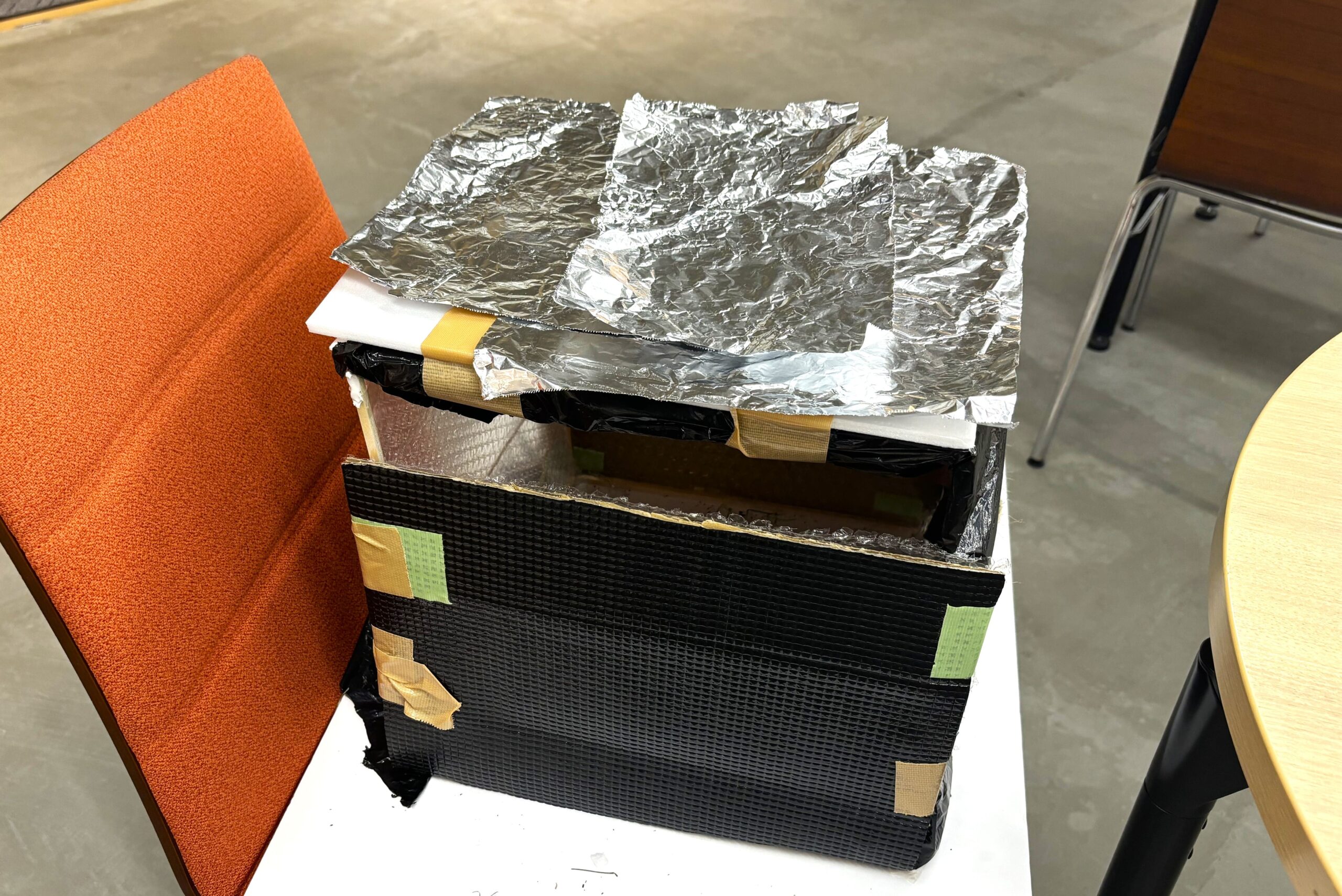

温度調整・明るさの工夫だけでなく、それぞれにデザインが生まれ、各グループの色が出てきました。

また、講師からもらったアドバイスとして「全員で同じ作業をするだけではなく、期限を守るために、何の課題があるのか、どう役割分担して進めるかを最初に話し合って動くことが大切」という話を意識し、役割分担を決めて動いたことで、制作のスピードも建物自体のレベルもみんなで上げることができました。

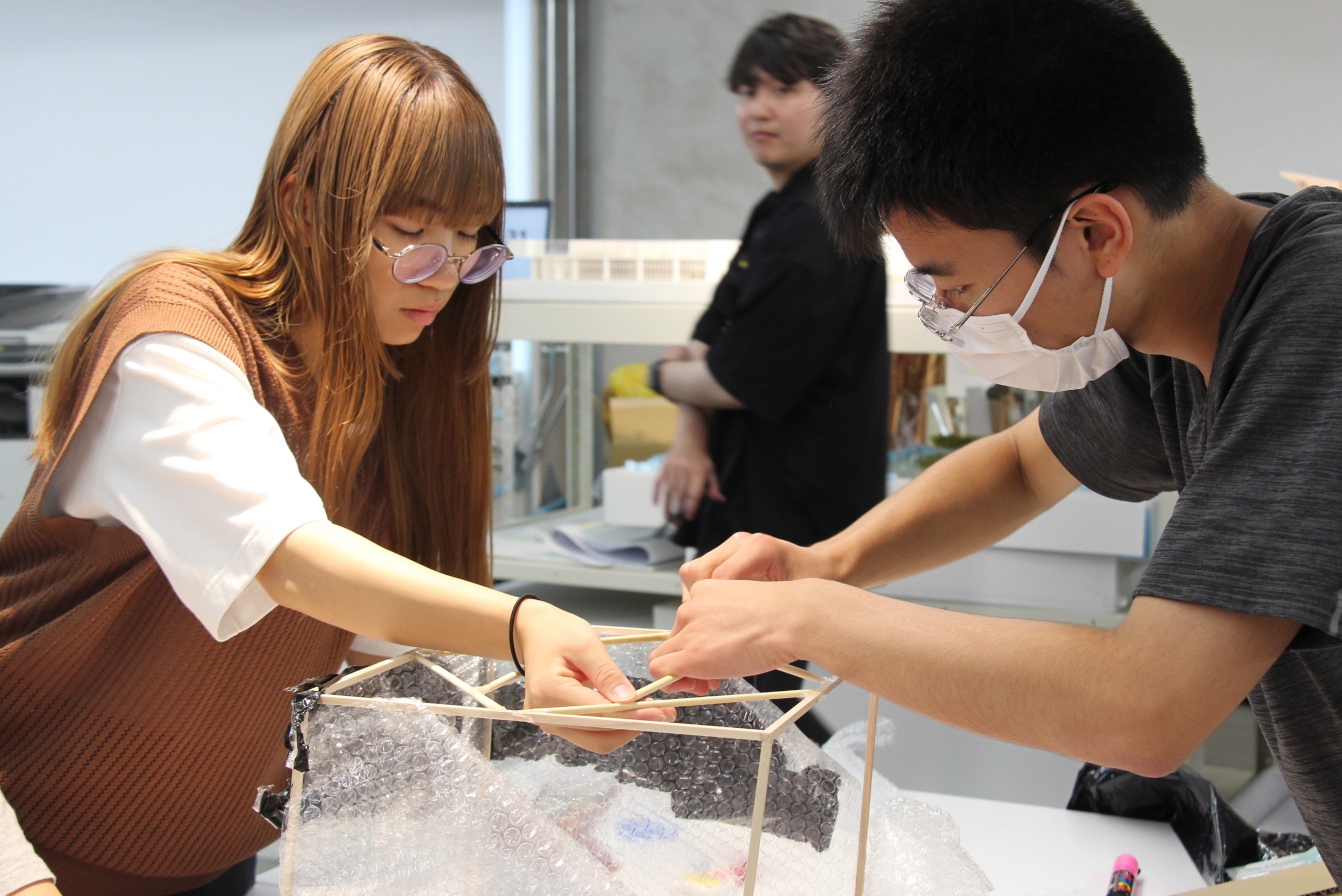

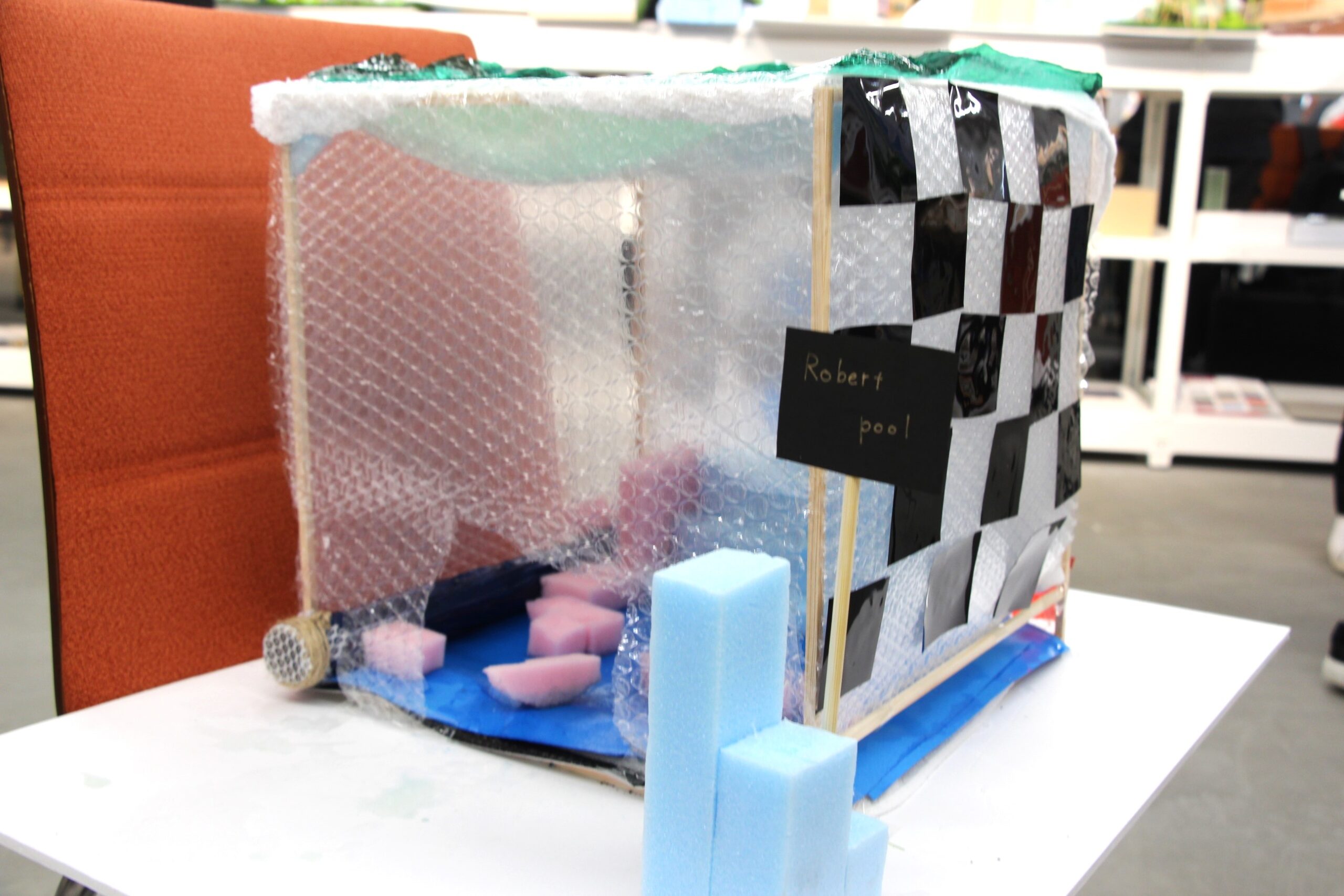

そうして模型制作の時間も終了。最後は、4グループごとでチームをつくり、赤チーム・青チームの団体戦を行いました!

・「白熱灯」の下に1分半置いたとき、建物内の温度は何度上昇しているか。

・明るさ(照度)は500lx以上になっているか。

この条件でより温度変化が小さい方が勝ちとし、4回戦行いました。どのチームも良い勝負で進みながら、最終的には赤チームの勝利となりました!

注目ポイントを評価!

<赤チームの作品>

<青チームの作品>

菅先生「今日はみんなで光や温度を意識して設計しましたが、こういう事を考えずに設計すると、普通に5℃、6℃上がってしまいます。そんな状態だと、当然お施主さんからしたら不満だし、お施主さんが満足いく設計をできたことにはなりません。環境にも気を配る必要があると、こうして事前に学べたことが重要。みんなの今後の糧になると思っています。」

設備設計の先生「また、今日の対戦結果を見て、光をたくさん吸収しているのに、他グループより温度変化が少ない。建物の向きが違うだけで、結果が変わったかも。という疑問や気になる点も出てきたと思います。そこを更に深めて実験して、良い建物を作ってほしいと思います。」

みんなの感想

📍 暑さ対策に、水を使うアイデアはすごいと思った。(小5 男子)

📍 光と温度は関係している。建物の設計を考えるときは、光や温度のことも視野に入れて考えることが重要だと思った。チームのみんなで役割分担して、協力してつくれたのが良かった!(中2 女子)

📍 今日は心地いい環境の作り方を学ぶことができた。菅先生からいろいろな話やアドバイスを聞いて、模型づくりに活かすことができたので良かった。菅先生ありがとうございました。(中2 男子)

📍 温度調節と照度調節の調整は難しい。何が一番大切・必要かを考えて設計することが大切だなと思った。(高1 女子)

まとめ

今日は、見た目のデザインだけではなく、人が過ごしやすい環境を作るという観点で建築を学びました。本当に過ごしやすい建物を設計するには、実際に白熱灯やサーモグラフィー・照度計を使って、実験をすること。実際に測った数字と、自分の体感を繋げながら、設計をしていくことが大切なのだと実感しました。

次回からは、いよいよ最終課題「パビリオンの設計」です!

これまで学んできた視点・知識を最大限活用し、設計に取り組んでいきたいと思います!お楽しみに♪