みなさんこんにちは!

A日程 第3回は、これまでにアイデアを出し考えてきた「壁棚」「床可動棚」の設計のブラッシュアップに取り組みました。家具の製作をするため、設計講師たちにも仲間となって一緒に考え、ものづくりを行います。

今回の授業内容

第3回 10/12(土)

午前&午後:【実施】家具の製作工程を学ぼう

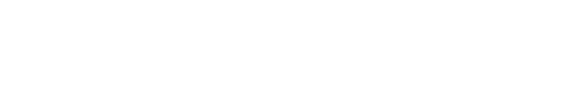

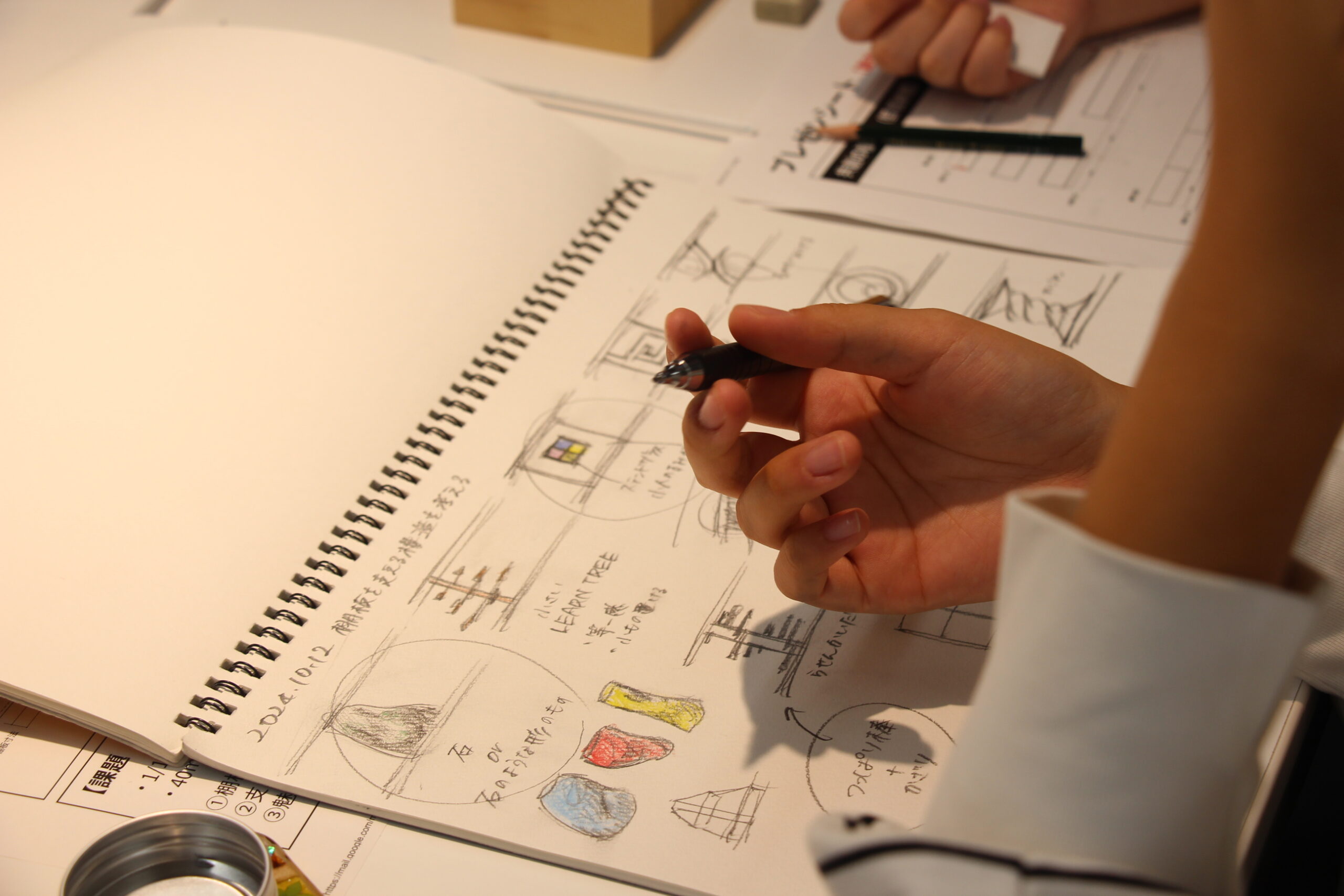

まずは、第1回・第2回で作った各チームの提案から、それぞれの良いポイントを引き出し、みんなのアイデアを講師の若林先生が一つの設計図にまとめてくれました。

若林さんから講評をいただきながら、全提案のそれぞれの良さがうまく組み合わさった設計図を紹介していただき、みんなの目もキラキラしています。

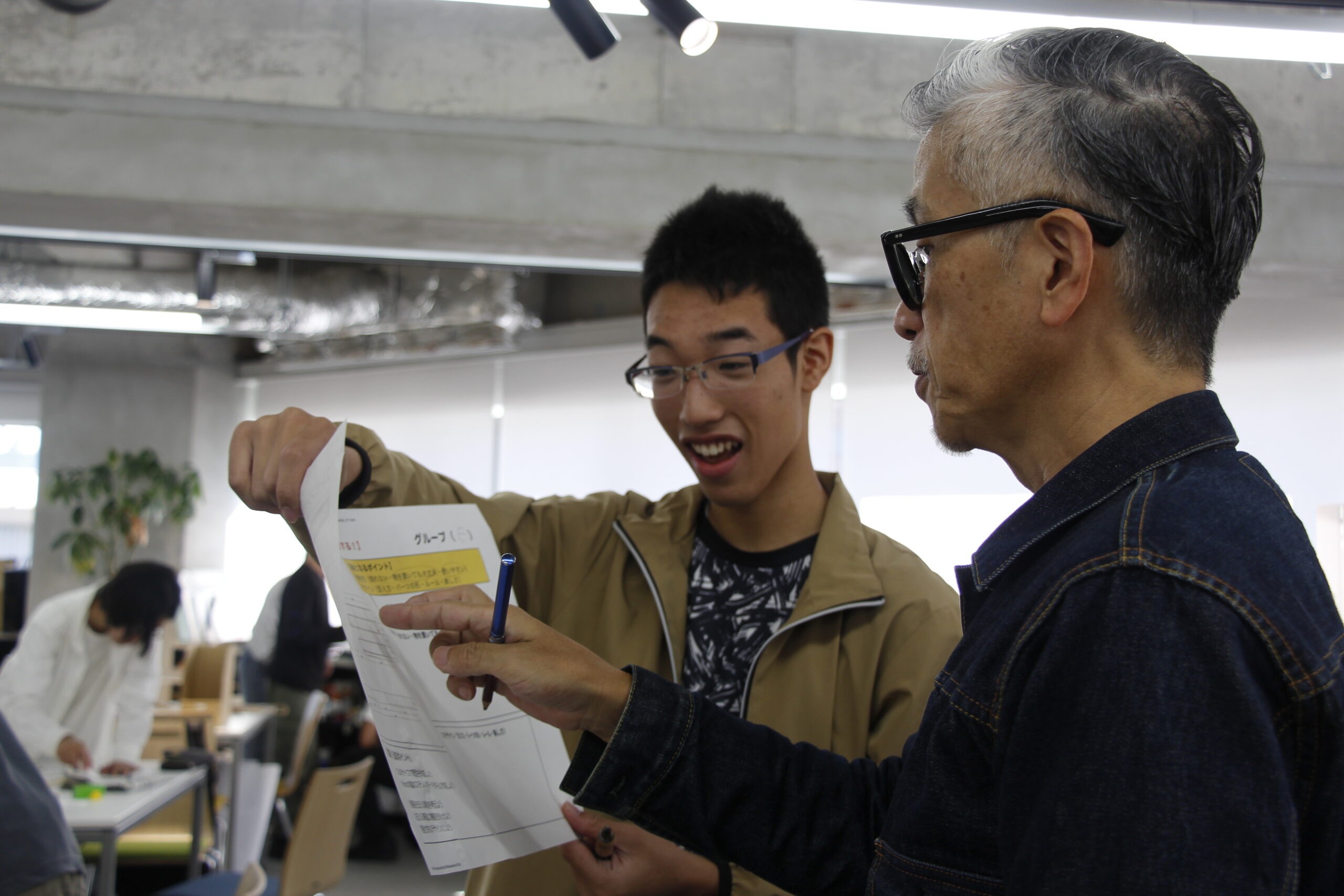

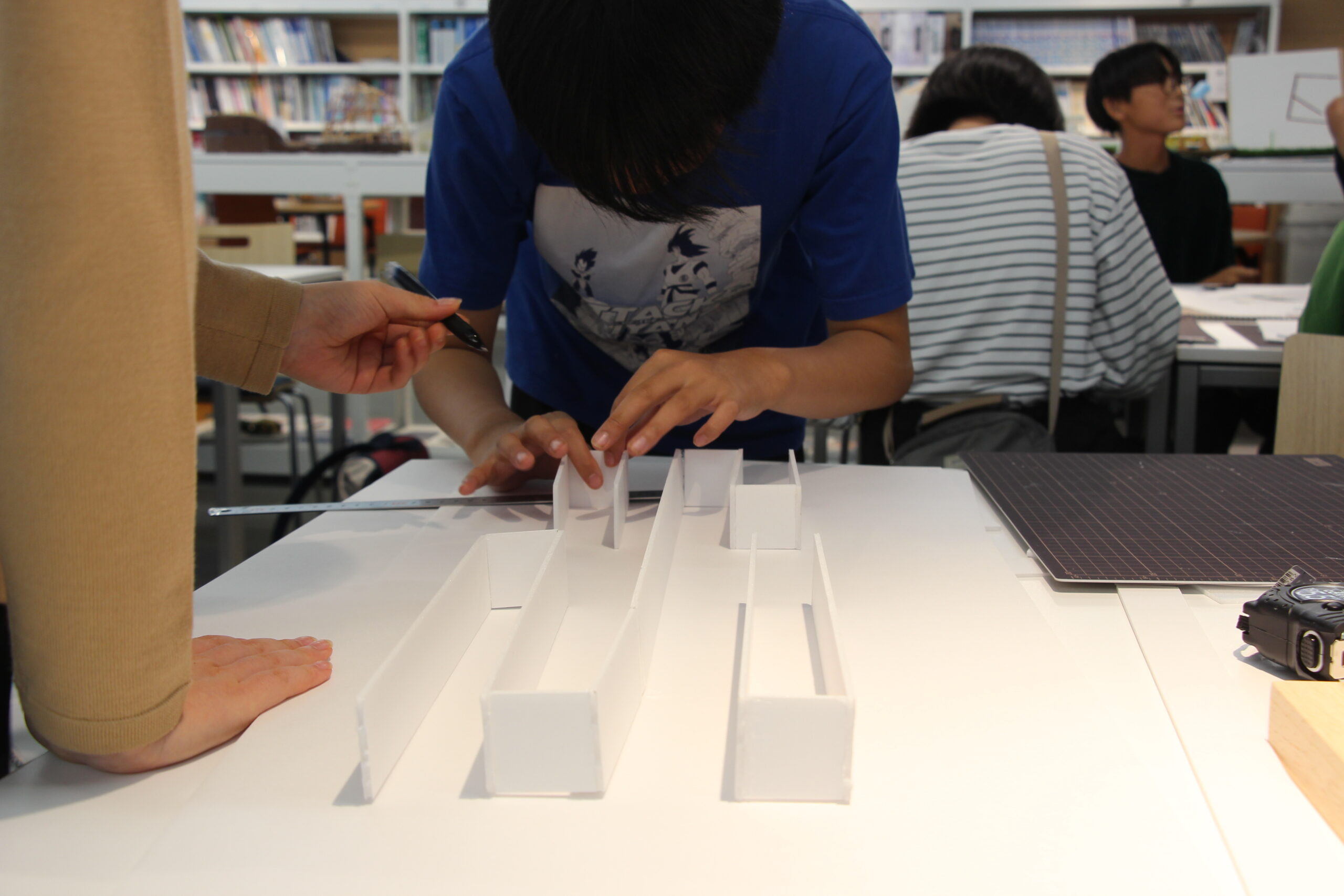

その設計図を基本に、実際に施工していくにあたって考えるべきことや、「もっと良くしていく為には?」という視点を持って、1/10スケールの棚の模型作りを行いました!

午後も引き続き模型作りに取り組みます。

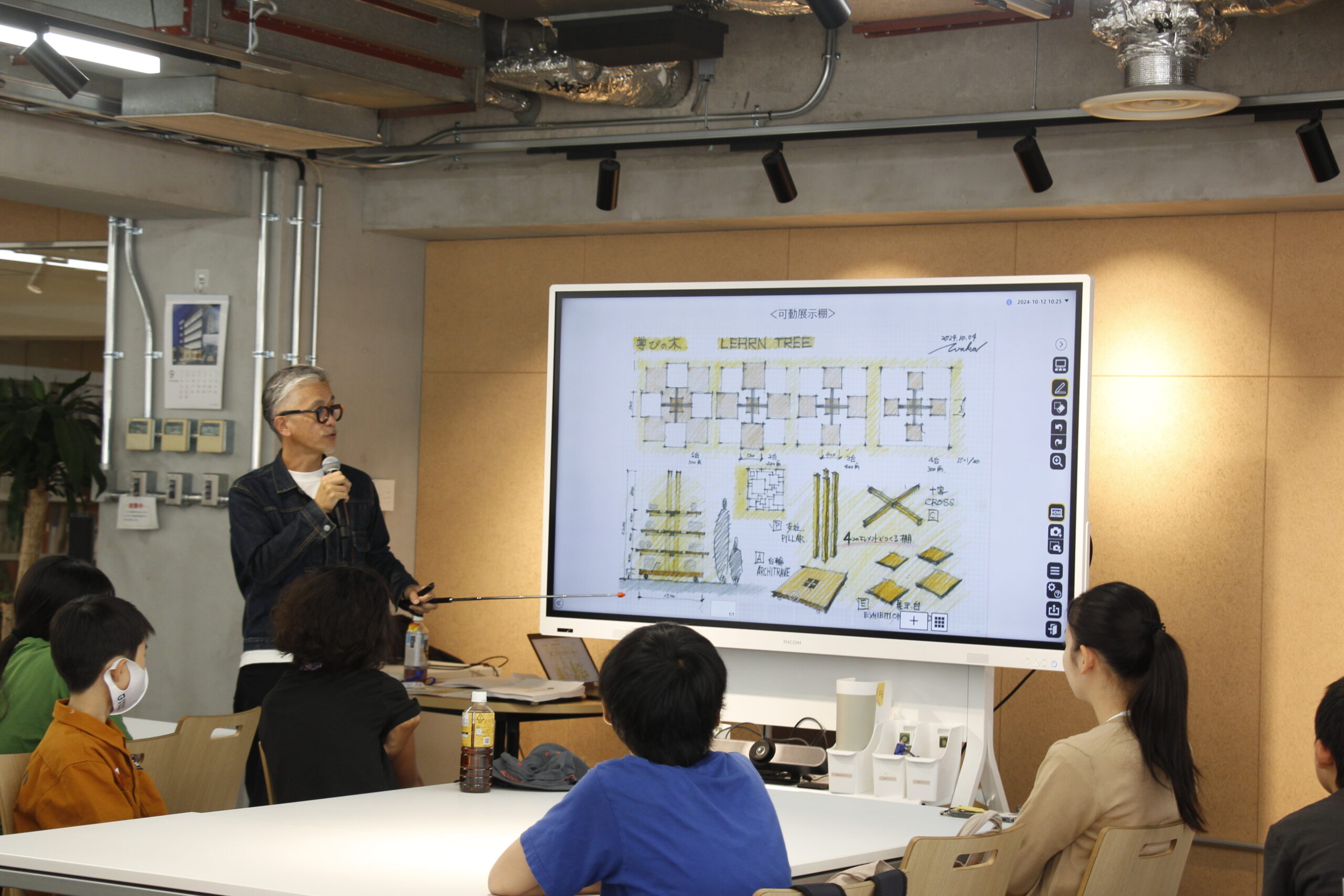

講師から「この設計にはまだ残っている課題もあるので、みんなにも考えてもらいたい」と期待を受けながら、「ここにも支えが必要だね。どんな支えを作る?」「せっかくなら、こんな機能もつけて、みんなが使いやすくなる形にしたいね」と、さらなるブラッシュアップ案を考えました。

アイデアを実際に実現できるようにするには、より数字をおさえて、具体的に考えることが大切になります。2年目だからこその難題に、みんな奮闘し、時にはチームをこえて相談したり、アイデアを出し合いながら模型を作り上げていきました!

今回のプラッシュアップ案を統合し、実際の家具の組み立てはA日程の「第7回」で行われます✨

次回「第4回」のテーマは、「世界の教育を知ろう」の回。最終成果発表会のテーマである学びの場の設計に向けて、世界の教育を学びます。

次回テーマも、家具の完成も、お楽しみに✨

みんなの感想

📍 丈夫であること、そしてオシャレであることの両立。それをみんなで楽しく考えることが大切だと思った!(小6 女子)

📍 今日の棚はまだ支えがなかったので、そのまま模型を作ると自立しなかった。なので、模型の支えの設計を行った。支えは何においても大切なものなのだと学べた。(中2 男子)

📍 授業の途中で、設計室にあるの実物の棚を見学させてもらったが、そこで30㎜って思ったより厚くて重いんだなと気付き、そこから実現性が高そうなデザインに絞ることができた。実際のスケール感だとどうなるのかの視点も持つことが大事だと学んだ。(高1 女子)

📍 お客さんの理想を叶える難しさが分かりました。実現性とデザイン性を両方実現するためには、複数の案から上手くすり合わせることが大切なのだと思いました。(高2 男子)