みなさん、こんにちは!

第4回は、A日程の最終成果発表会のテーマである「新しい学び場を考える」に向けて、「学校はどのように設計されているのか?」ということをゾーニングを通して学び、空間をどう配置するのか?どんな機能や使い方によってつなげていくのか?を学んでいきます。

今回の授業内容

第4回 10/26(土)

午前:【実施】ゾーニングについて学ぼう

午後:【実施】レゴを使って学び場を作ってみよう

<ゾーニングについて学ぼう!>

まずは設計講師の橋本先生から、「ゾーニング」について教えていただきました。

橋本先生「ゾーニングとは、そこでどんな人が暮らしているのか、どんな活動をしているのかを考えて、建物が使いやすくなるように、共用部や部屋のつながりを考えることを言います。ただ部屋を置いていけばいいわけではなく、お客さんの暮らしやすさ・使いやすさを考えることを意識してみよう。」

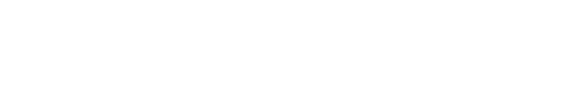

お話しを聞いた上で、実際にある学校の平面図を用いて、「共用部」「教室」「先生が管理している部屋」にそれぞれマーカーで色分け、区分してみます。「なぜここに配置したのか?」「どのように繋がっているのか?」を掴んでいきました。

<自分たちでゾーニングしてみよう!>

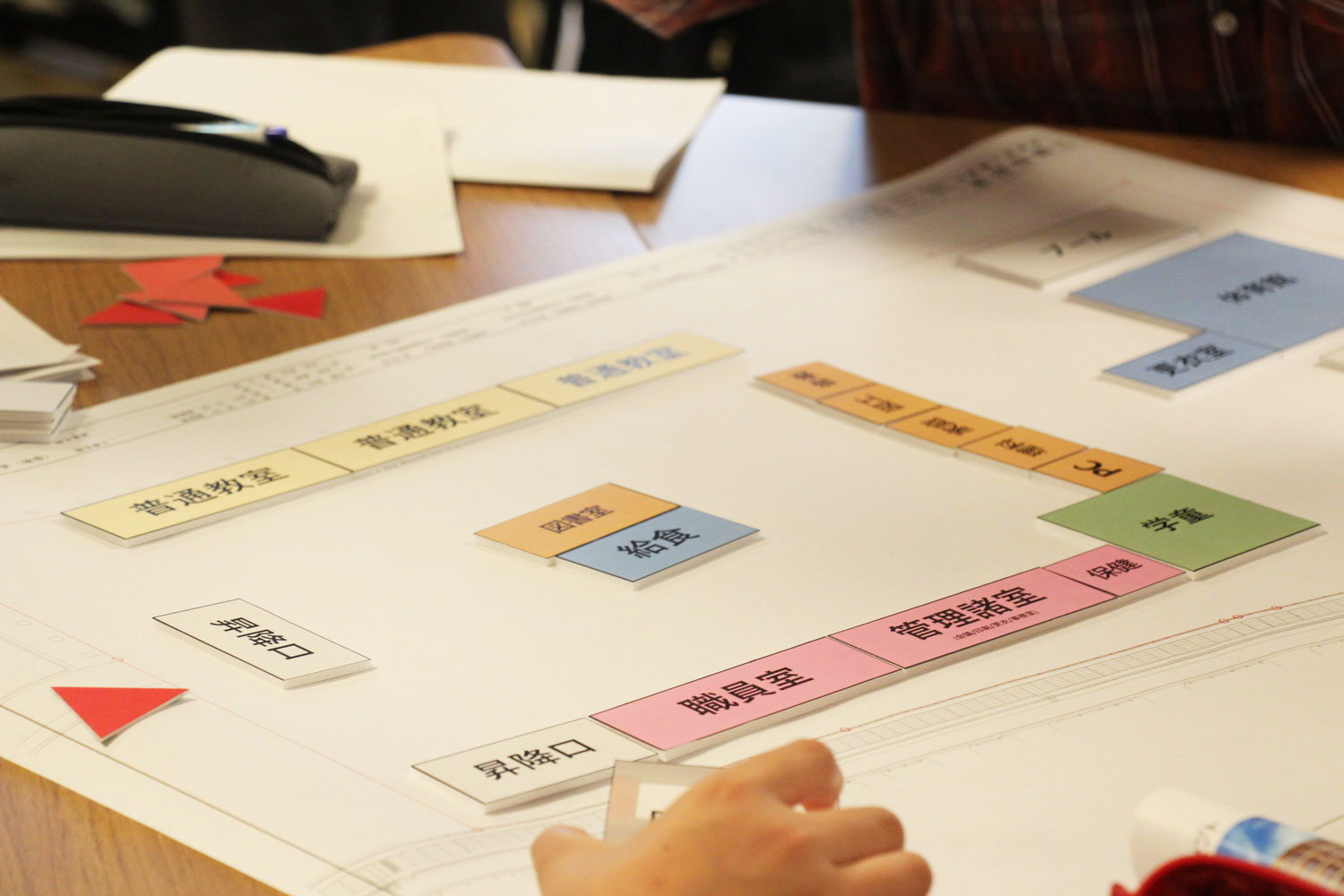

学校の平面図を使って自分たちでもゾーニングを計画します。学校の敷地図に、「教室カード」を使って、自分たちでどこに何の部屋を配置するかを考えてみました。

「職員室は生徒の様子を見守れる場所がいいよね」「特別教室は、ここらへんにまとめて置いておこう」など、学校で過ごす子どもや先生の暮らしやすさを考えて配置していきました。

講師の橋本先生からは、実際に設計したプロジェクトで意識した点やポイントなどを伝えてもらいながら、学校を設計する過程を学びました。

<学び場をレゴで表現してみよう!>

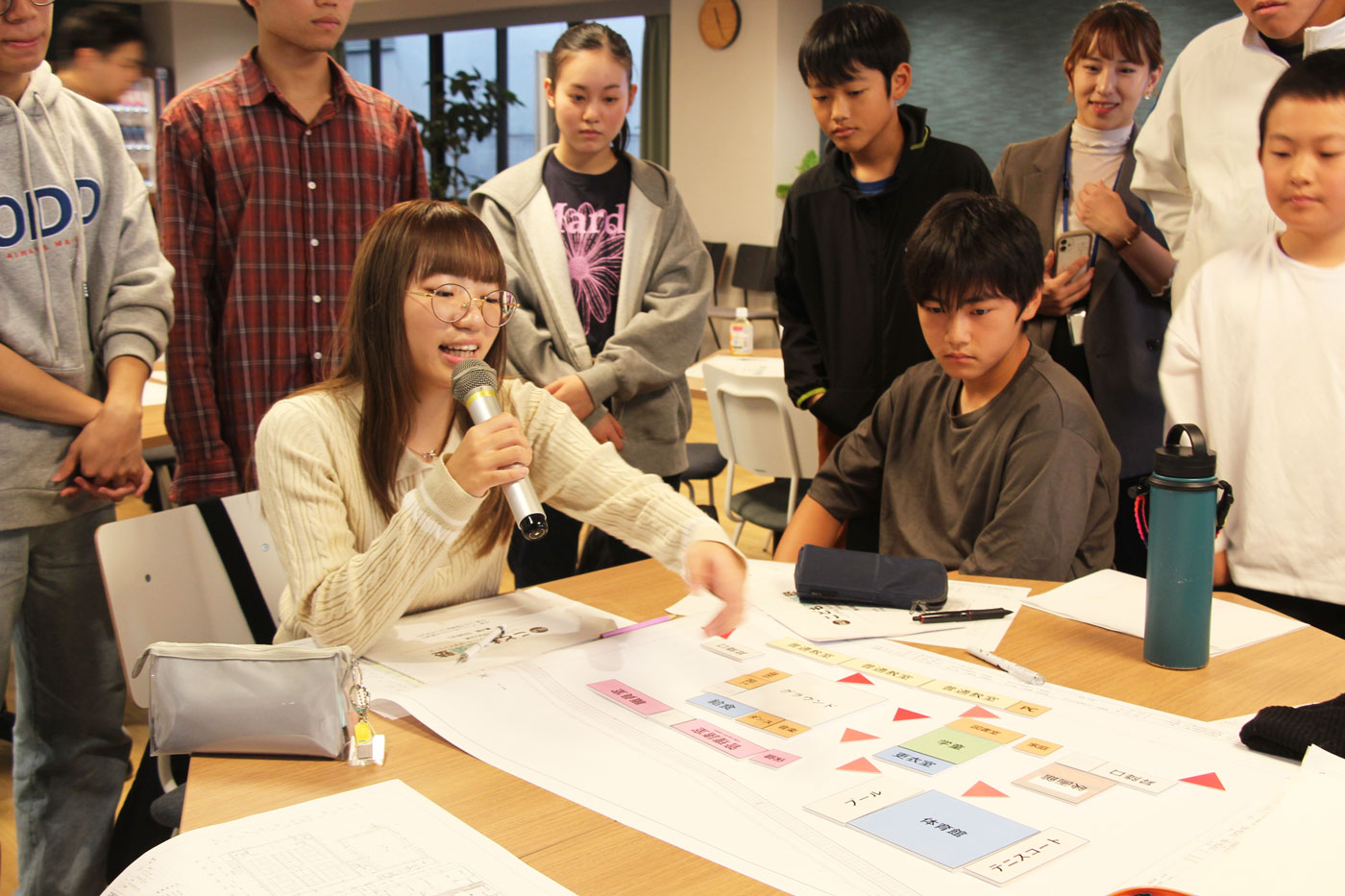

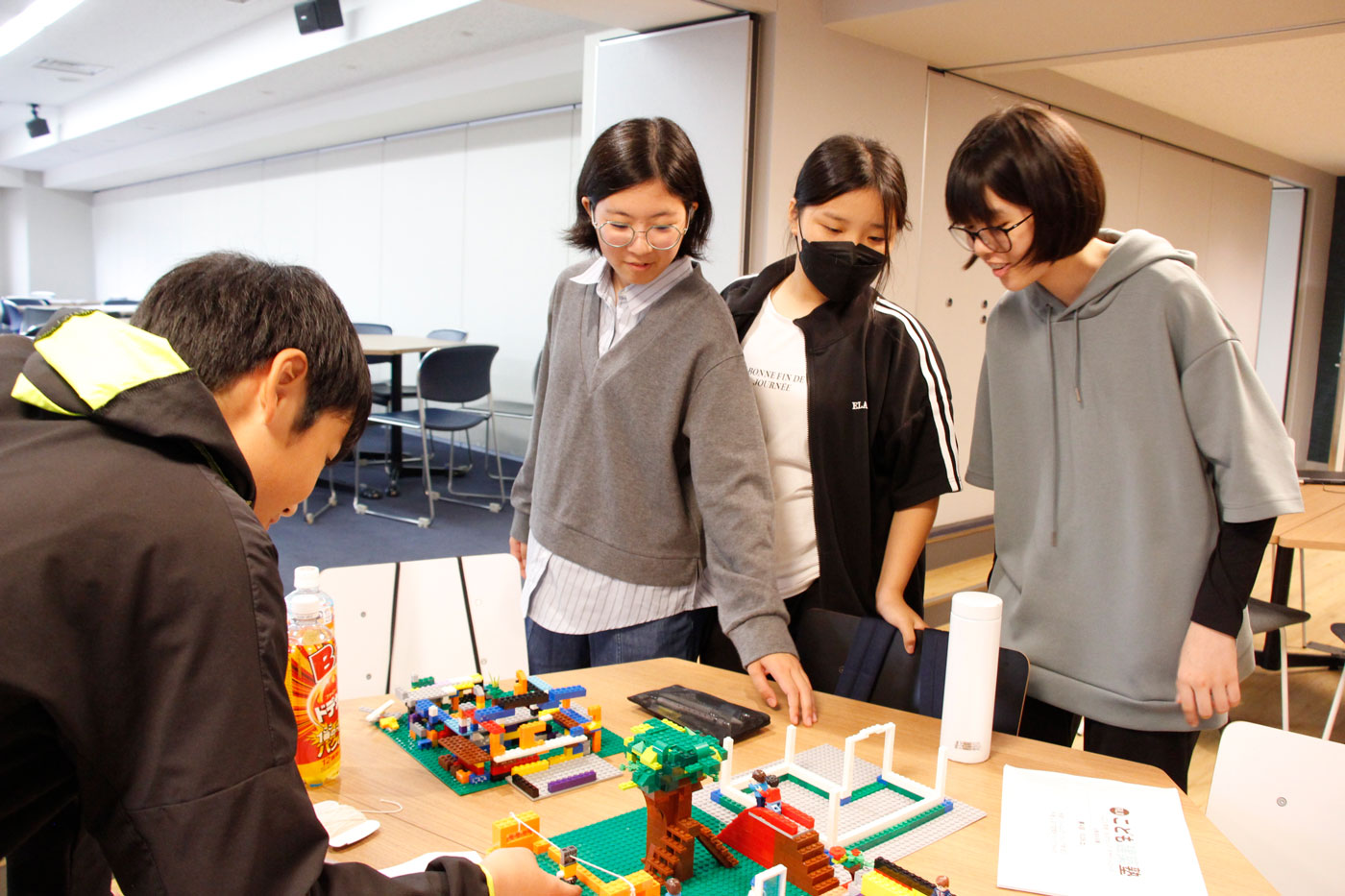

午前で考えたゾーニングをもとに、個々でエリアを決め、レゴを使って表現していきます。

「カラフルに楽しい空間にしたいよね」「緑でいっぱいに!癒される場所にしたい」「職員室はガラス張りにしてグラウンドで遊ぶ子どもが見えるように♪」と、それぞれの大切にしたいことが模型に表れた作品たちとなりました。

最終的には各グループでゾーニングから空間のイメージを繋げて、1つの学校としてまとめました!

みんなの作品

参加生の感想

📍 学校のゾーニングをすることで、建物の機能性を知ることができた。(小6 男子)

📍 講師から「建築士は建物をつくるのではなく、繋がりをつくるものなんです。」と言っていただいて、胸にささった。(中1 男子)

📍 つながり・動線を意識することで人が生き生きする空間が生み出せることを知った!(高1 女子)

📍 ゾーニングの説明を聞いて何となく理解したkど、実際に設計図を色分けしてみるとびっくりするくらい実感が湧いた。建物に入った時は、ゾーニングを意識して見てみたい。(高2 女子)