第9回は、「防災」と「安心安全な建築」について学びます。

今回の授業内容

第9回 1/11 (土)

午前:【防災】安心安全な建築について知ろう

午後:【構造】安全性と快適性を両立した建物を設計しよう!

<安心安全な建物を知ろう>

日本は四方を海に囲われた島国になっており、周囲には大陸プレートと海溝があります。

そのため、太陽、地殻、海流、大気の動きの影響を受けやすく、急斜な地形、急勾配の河川、多くの火山、四季など、自然豊かで美しい景色が広がっています。「地震雷火事親父(※親父=台風のこと)」という言葉があるように、自然には地震や噴火、津波などの厳しい災害の姿もあり、日本に暮らす人は「豊かさ」も「災害」ももたらすその現実を見つめ、対応しながら共生してきました。

<プリンとようかんを揺らしてみよう>

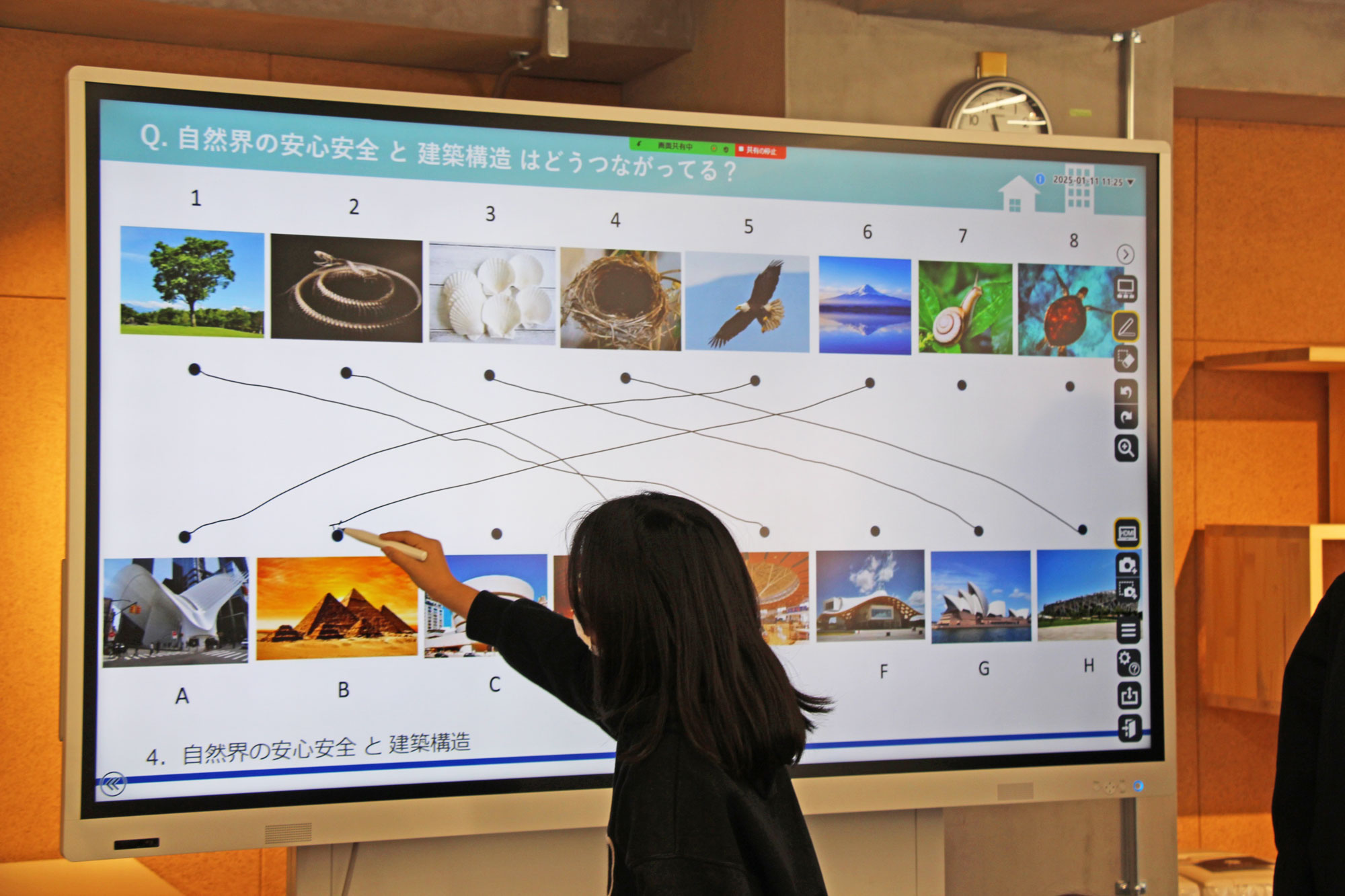

では、地面が揺れるとはどういうことなのか。

プリンとようかんを使って、柔らかい地盤・硬い地盤の揺れの違いを確かめていきます!

「プリンは“プルンプルン”、ようかんは“ぐわんぐわん” 揺れている!」

「プリンは、小さく揺らすと上の方しか揺れなかった!ようかんは、小さい揺れだとあんまり揺れない。」

廣重先生「揺れ方が違うよね。昔の人は、この地盤の違いを言葉で伝えていました。地名に、 “沼” “川”という水に関係するような名前が入っている場合は地盤が柔らかいということ、逆に“山”“丘”という名前は地盤が硬いことを伝えている。地名に残すことで、後世に伝えていたんだね。」

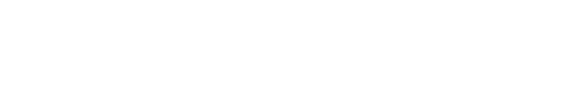

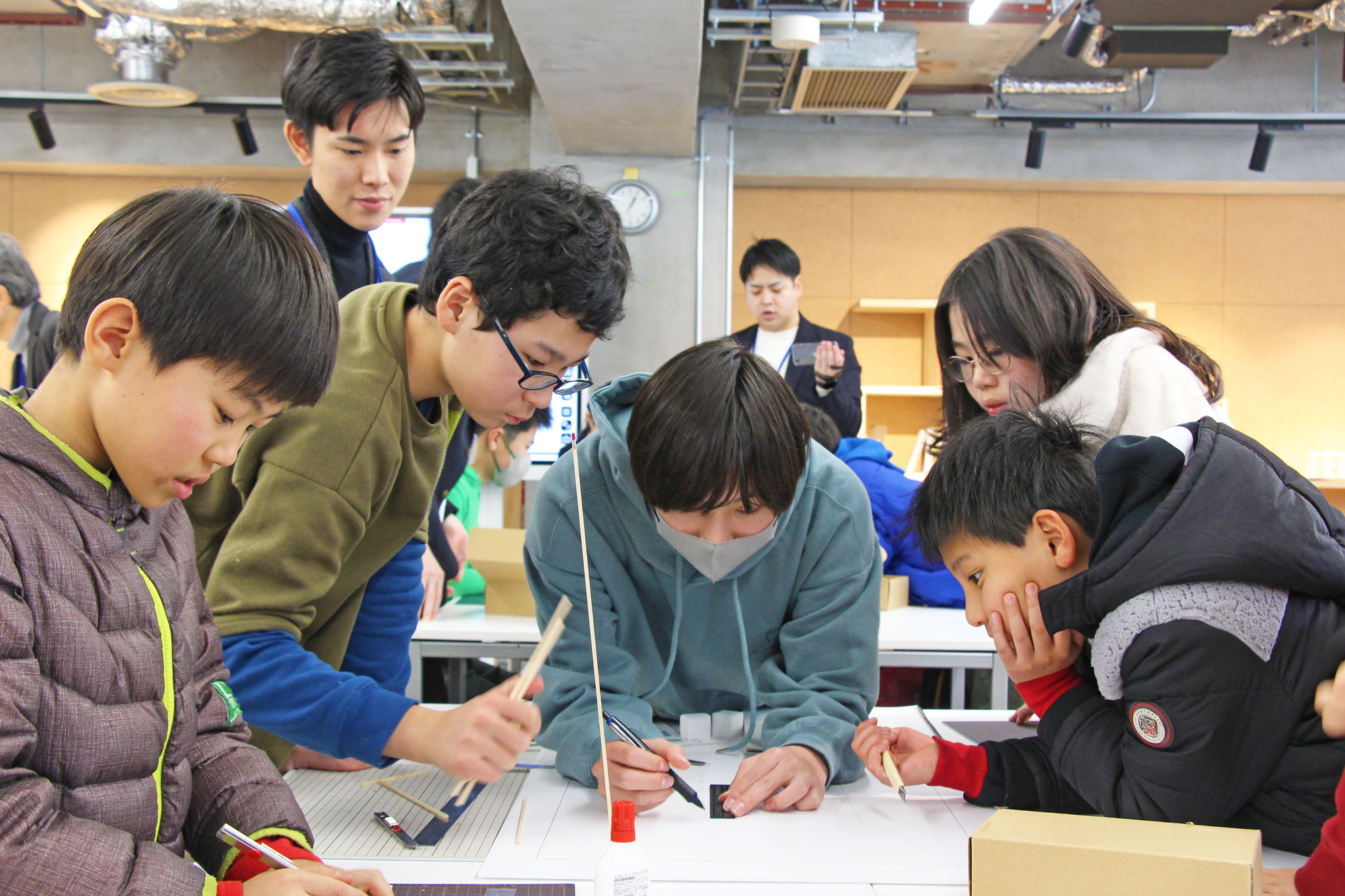

また、模型の実験なども行い、構造のつくりの違いによって、建物の揺れ方がどのように変わるのかも観察することができました!

地盤の揺れ方を見る

<安全性と快適性を両立した建物を設計しよう>

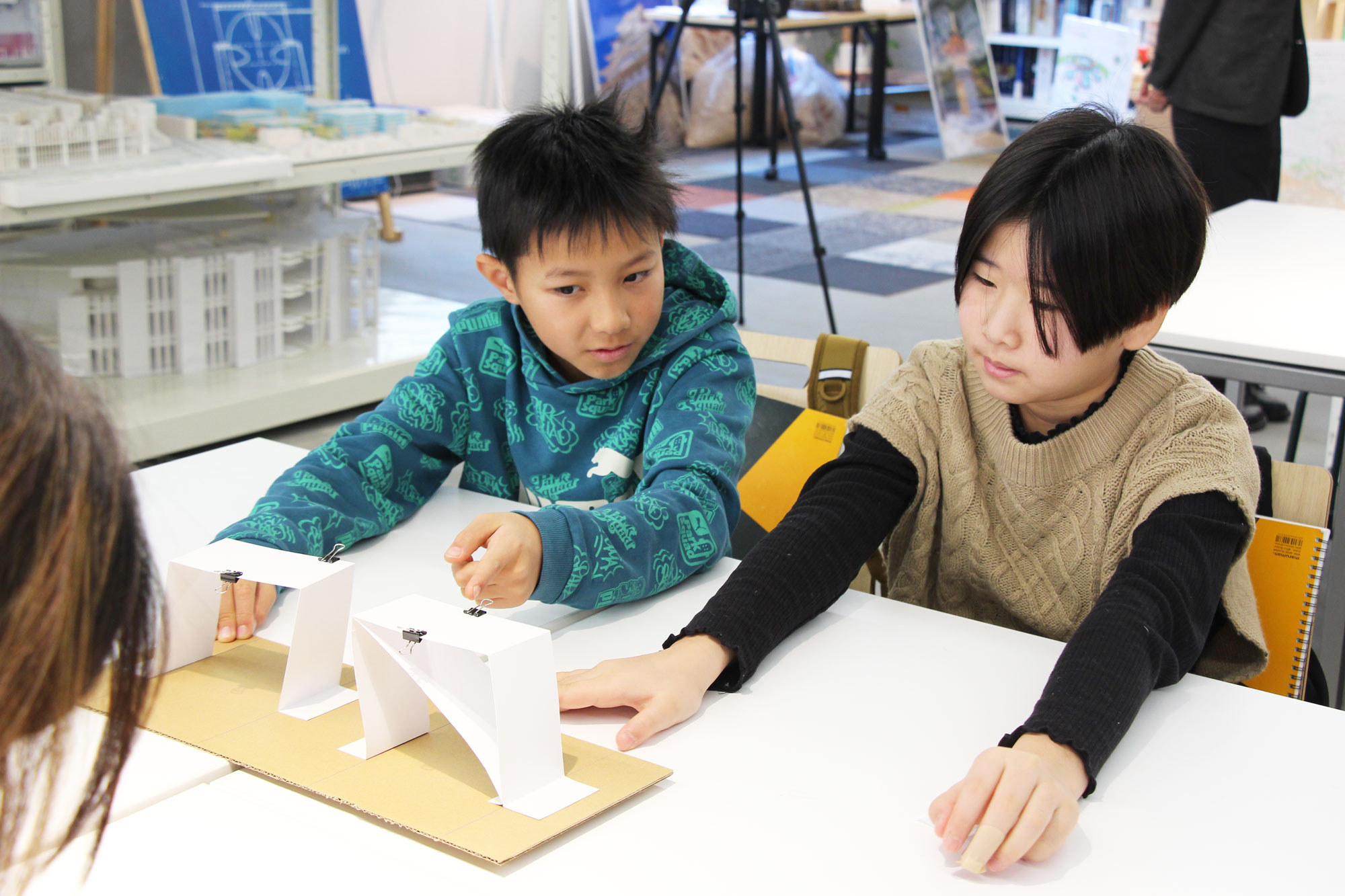

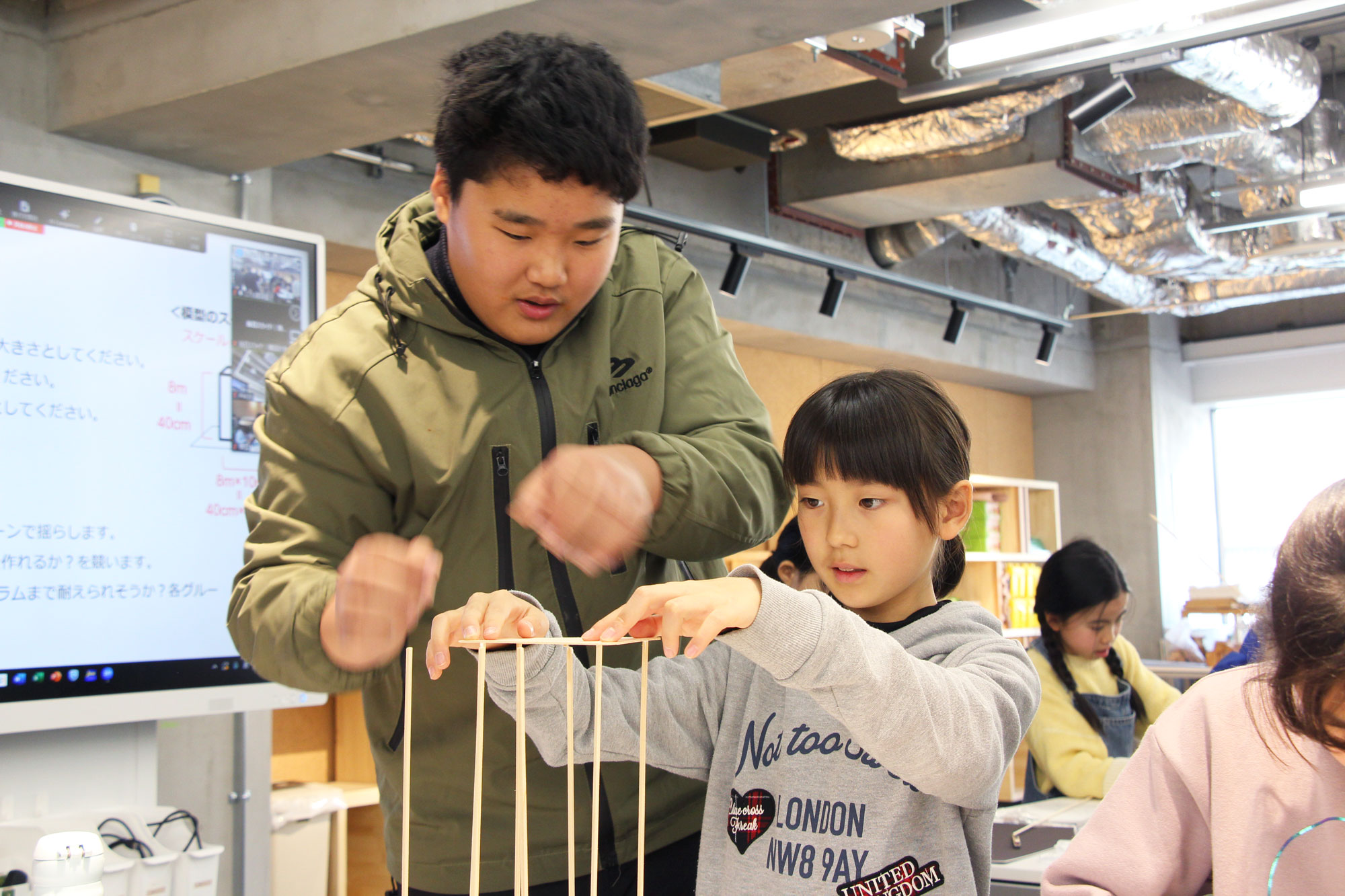

午後は、実際に安心安全な建物をつくるため、チームで模型作りにチャレンジしていきます!講師の廣重先生たちから「自然の形からヒントを得てみよう」というアドバイスを意識して、模型の形を考えていきます。

「亀の甲羅にある六角形を使ってみたら強いかも!」「昔から残ってる日本の建物を真似してみよう!」

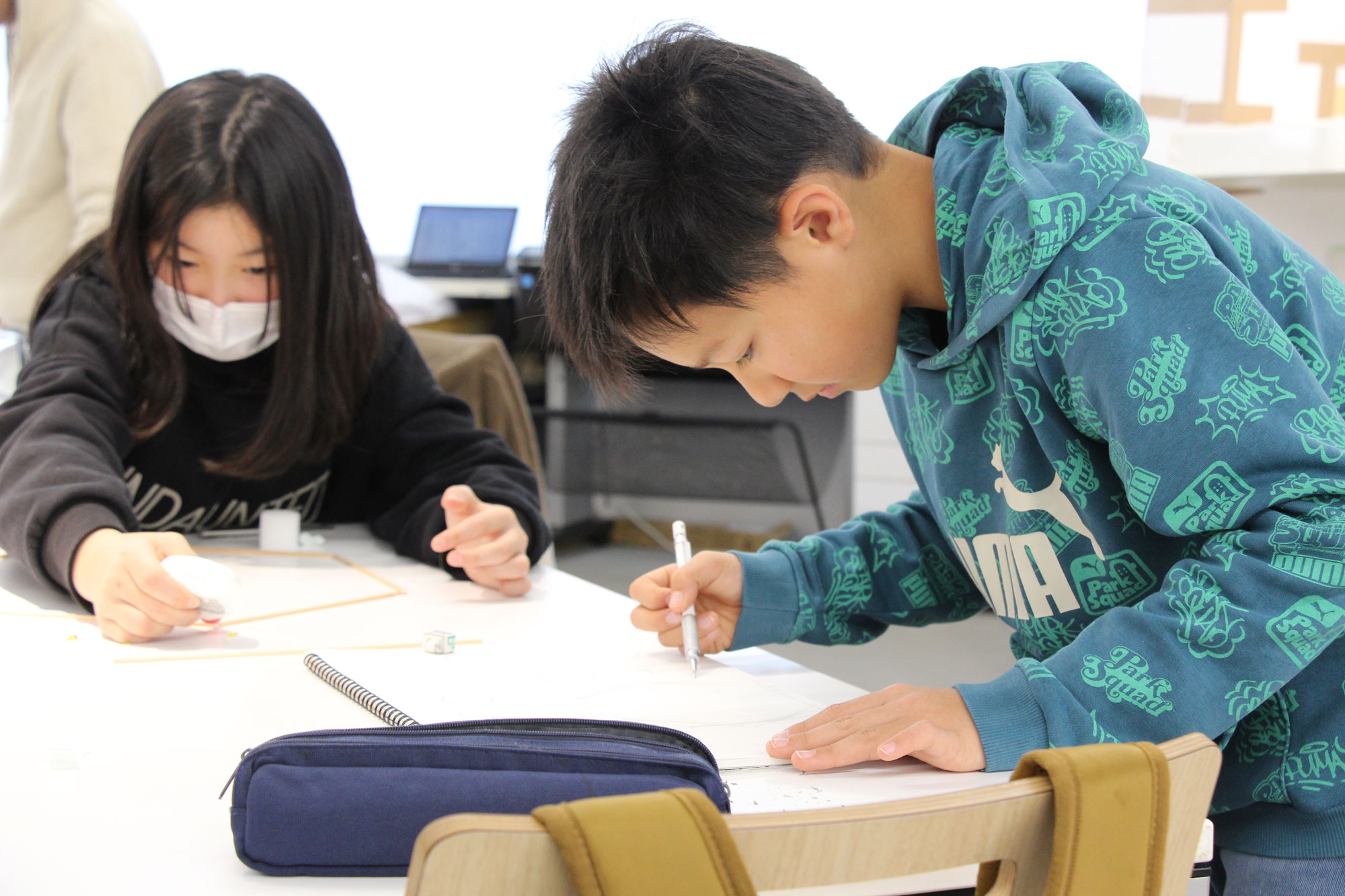

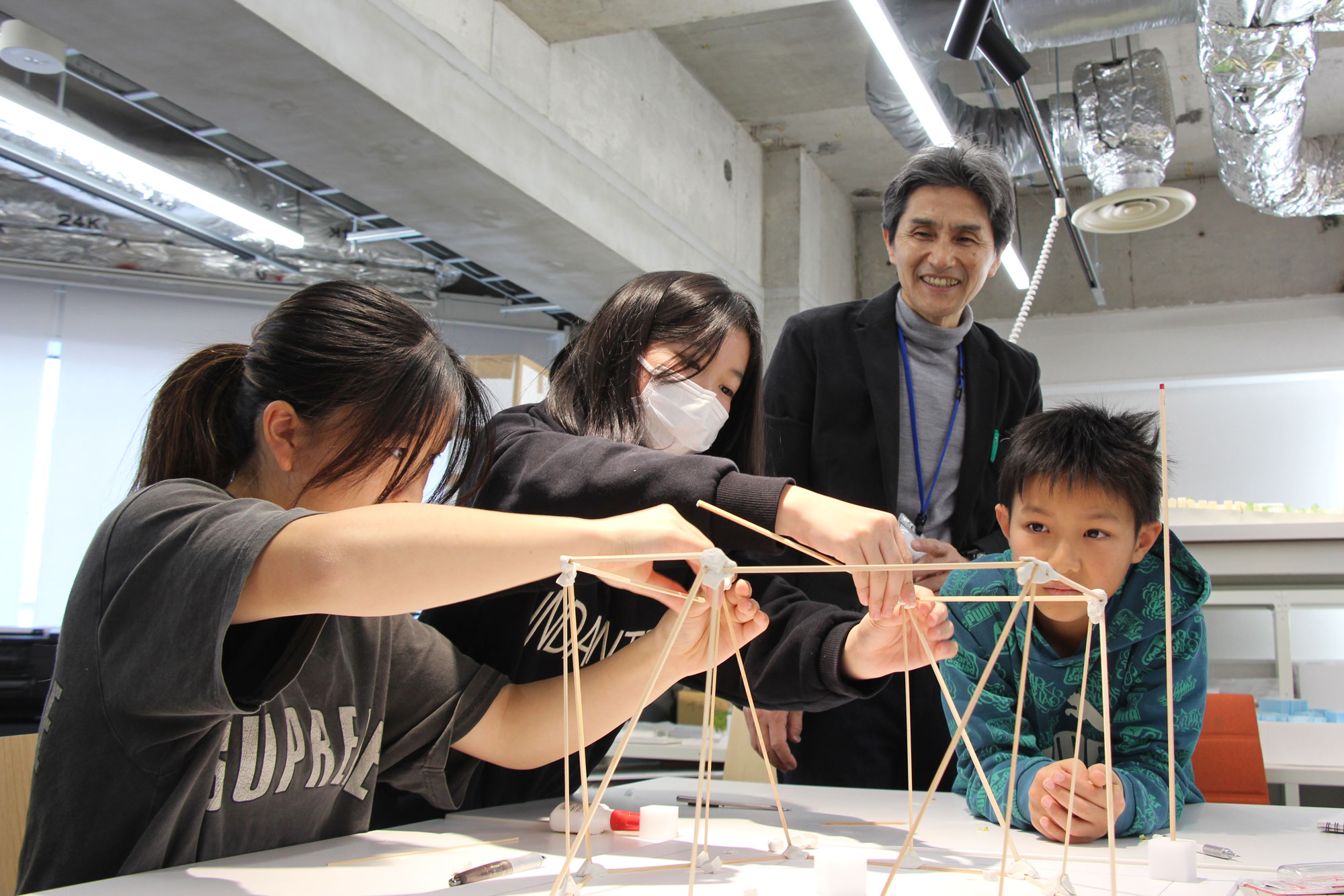

役割分担をしながら、材料を切り、組み立て、時々自分たちで模型の揺れ具合を確認しながら、強い建物をつくっていきました。

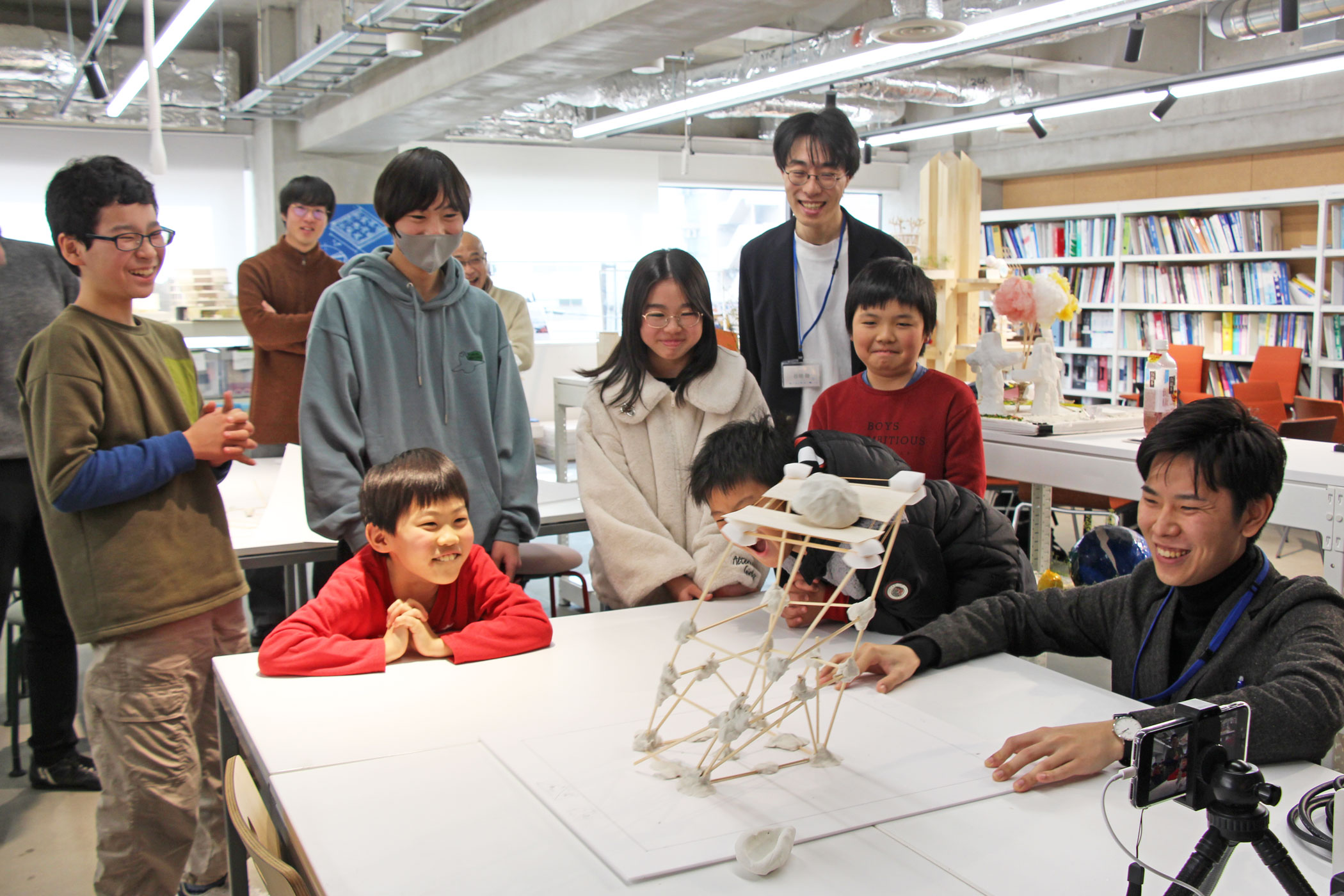

最後は、各チームが作った模型に重りをつけて実際に揺らし、強度を確認していきます!

揺れているけど壊れなかった建物や、すぐに倒れてしまった建物など、自分たちで考えた模型が、どこまで揺れに対応できるのかを確認することができました!

廣重先生「今日は、中々倒れなかったチームも倒れてしまったチームもあったけど、どうして倒れてしまったのか考えてみてほしいです。失敗して次の成功がある。失敗をどう繋げるのかを大事にしていこう。」

ものを使った実験や、自分たちの模型が倒れてしまったときの「悲しい」「悔しい」という想いを通して、みんなを守れる強い建物を作ることの大切さを学ぶことができました。

みんなの感想

📍 建物は六角形が強いことを知った。どうしたら強い建物をつくれるかを考えながら作るのがよかった。(小4 女子)

📍 建物をつくっているときのチームワークがすごいよかった。建物をつなげる部分をもっとやりたかった。(中1 女子)

📍 自分たちで作った建物は倒れてしまったけど、そのとき建物がすごいねじれていたので、側面にもっと柱をつけると強くなるかもと思った。(中1 男子)

次は、最終成果発表会に向けて設計がスタート!まずは、建物を建てる地域のことを調査し、どんな施設があるといいかを考えていきます。次もお楽しみに♪