第9回は、学校施設づくりを支援する「CO-SHA Platform」という取り組みを行っている、文部科学省様と株式会社ロフトワーク様に特別講師としてお越しいただき、これからの学びについて議論する回となりました!

今回の授業内容

第9回 1/11(土)

午前:文部科学省×ロフトワーク 次世代教育ディスカッション

午後: 新しい学び場について考えよう

<前回までの案を共有しよう>

まずは、第8回で皆と話し合って考えた「新しい学び場」のアイデアを、文部科学省様・ロフトワーク様に共有しました。

「本気で学びたいと思える空間がいいなと考えた。静かな場所もあれば、音楽が流れている空間があったりと、いろんな空間で勉強できたらいいなと思った。」

「自分のことを知ること・他の人のことを知ることが学びなんじゃないかと思った。勉強だけでなく、新しい経験をどんどんすることも大事だという話になった。」

文部科学省様・ロフトワーク様からも、

「人と話し合いながら学びを進めていく場というのはすごく良いと思った。だけど、現在はそのように作られた校舎の事例が非常に少ない。そこをぜひみんなで考えてみてほしい。」

など、一つ一つコメントをいただくことができました。

<新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について考えよう>

次は、文部科学省様より、日本の最先端の学び場について事例紹介をしていただきました。

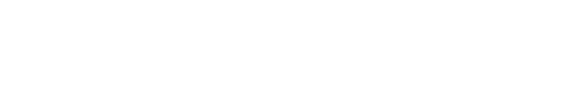

資料を見ながら、勉強のしやすさや安全性、木材を活かした建物や、災害時にも役立つような校舎の工夫など様々な事例をご紹介いただきました。また、現代の学校が抱えている課題や今後どんな教育をしていきたいかについてもたくさんお話ししていただき、こども建築塾の生徒たちは、メモを取りながら集中して聞いていました。

<自分たちの案をブラッシュアップしよう>

午前に聞いたお話をもとに、自分たちの提案をさらにブラッシュアップしていきます!

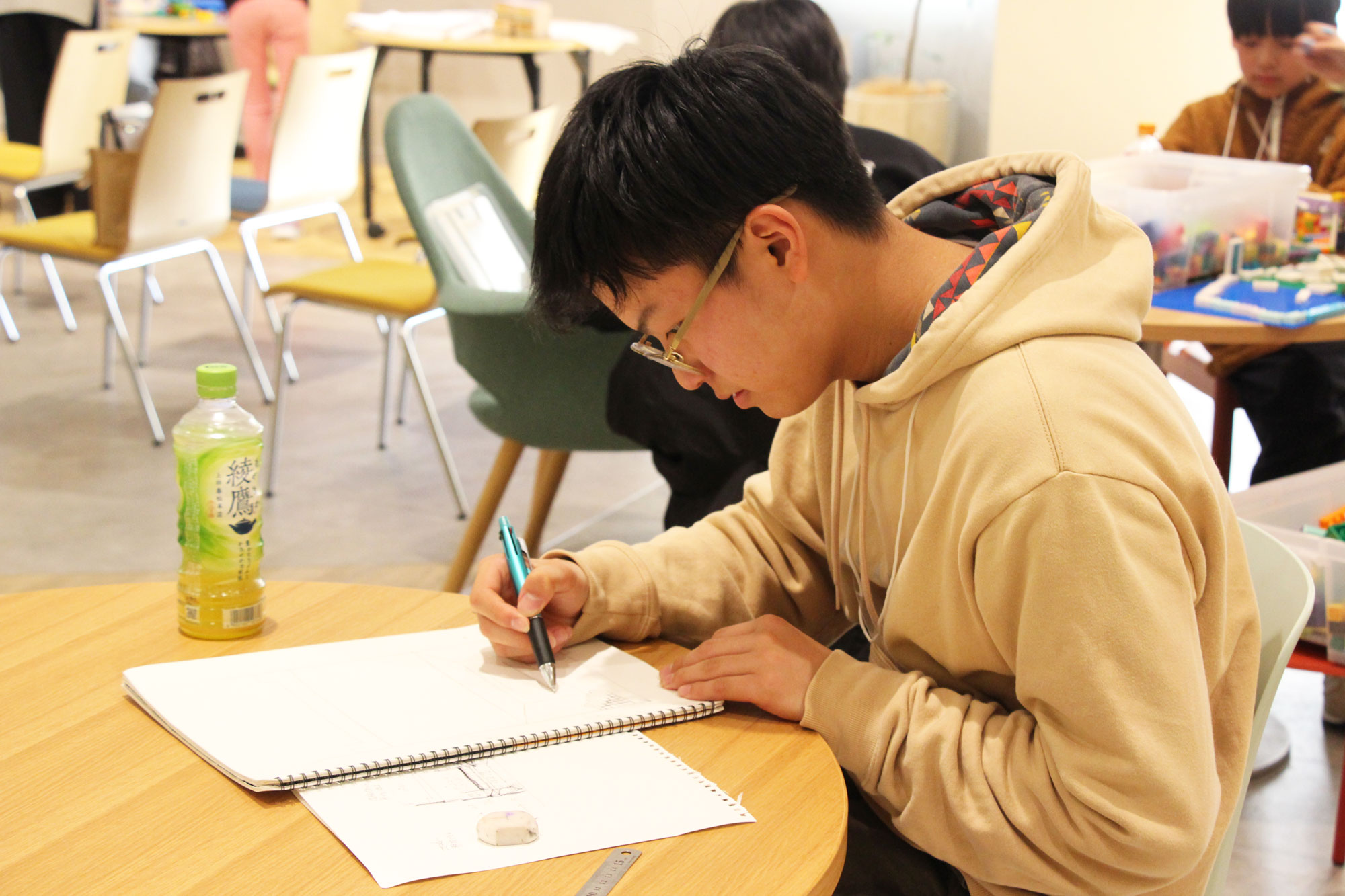

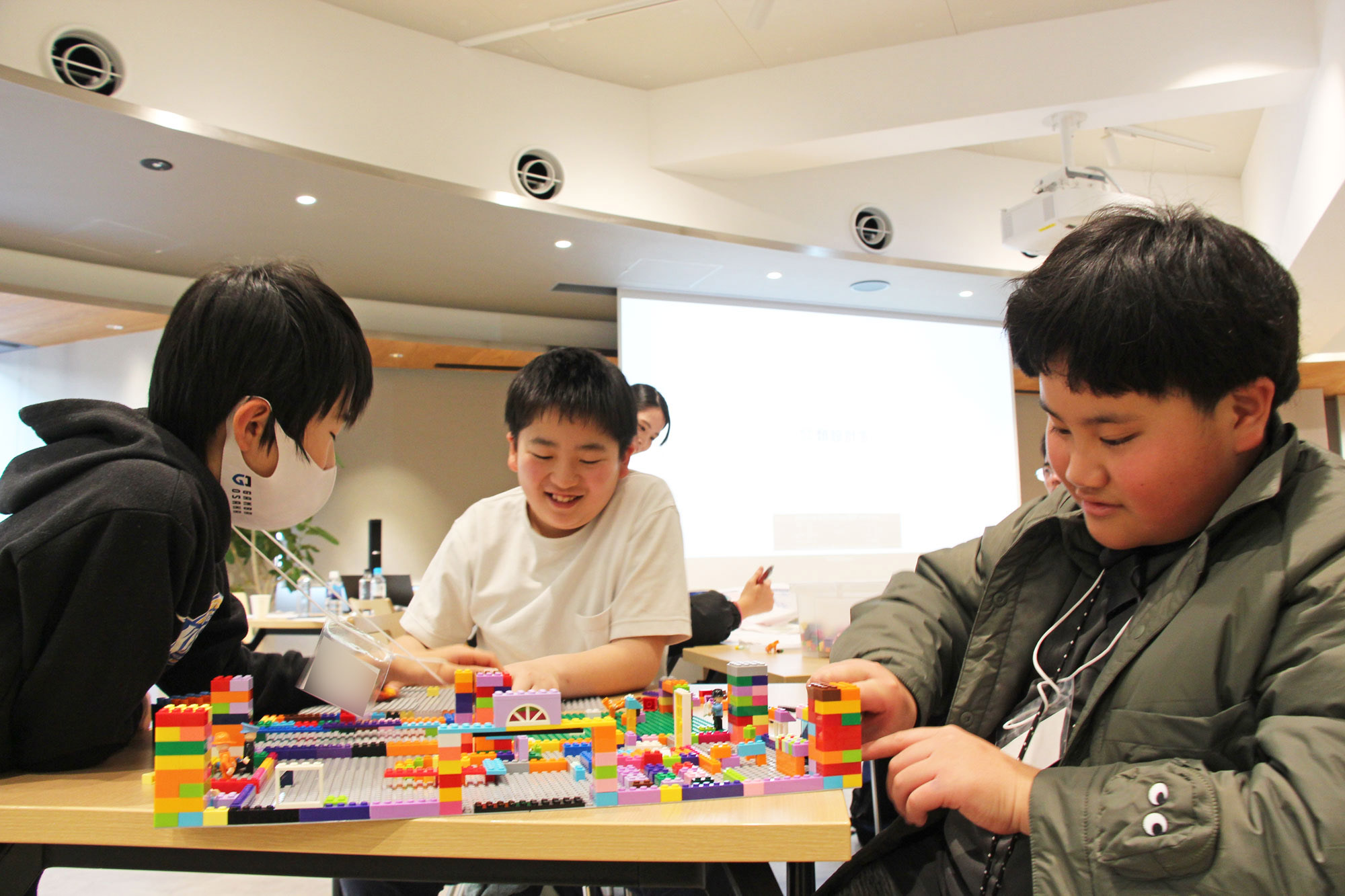

今回は、より多彩なアイデアが生まれるように「スケッチ」「コンセプトシート作成」「レゴで模型づくり」といった複数のパターンで、生徒それぞれが考えやすい方法を選びながら、「新しい学び場」をもう一度考えていきました。

「さっき紹介してもらった○○学校、きれいだったなー、あんな場所がいいね。」「安全性って視点は、もっと設計に盛り込みたい!」「このアイデアは真似したいな!」

文部科学省やロフトワーク、類設計室の講師の皆様に相談したり、周りの仲間と話しながら、新しい形を生み出すことに挑戦し、とにかく描いて、作っていきます。

<周りの仲間たちに発表しよう>

最後は、自分たちで更に考えた案を共有。お互いの良いポイントを伝え合いながら、自分のアイデアを言葉にし、更に想いを整理していきました。

最後に、文部科学省 扇谷様より、応援の言葉をいただきました。

「今日は、学校のパースを描いたり、模型をつくったり、みんな色んな形で取り組んでいましたが、“形にする難しさ”や、“生みの苦しみ”を体感していただけたのではないかと思います。それが建築の楽しい所でもあるので、みなさん最後まで頑張ってください。楽しみにしています。」

教育について考える方々とお話し、たくさんの刺激・やる気を得られた回となりました。

文部科学省様・ロフトワーク様、本当にありがとうございました!

みんなの感想

📍 学び場を考えるのは初めてで、心配だったけど、先生が一緒に考えてくれたので楽しかった。(小6 男子)

📍日本全国にある学校の例を見る事ができた。午後も、自分が理想とする学校をまとめることができたと思う。発表会に活かしていきたい。(中2 男子)

📍 学校の在り方をしっかり学べた。そして、個人ワークで仲間の得意とする物が見れて、最終成果発表会に向けての役割が見えた気がする。(高1 女子)

📍 文部科学省さんの視点から見た「学校の在り方」は、「子どもの教育の場」であることだけでなく、「地域の交流の場」「災害時の避難所」など様々な意味があることを知り、改めて学校ってすごいなあ!と思った。 (高2 女子)