これまでは体感を通して構造を学んできましたが、今回はより理論的に「構造の基本」を学んでいきます✨

今回の授業内容

第2回 3/29 (土)

午前:【構造】建物の構造を知ろう(木造・鉄骨造・RC造)

午後:【構造】(数学)木造住宅の構造計算をしてみよう

「構造の基本」を学ぼう

最初に教えてもらったのは、建物に使われる「意匠材」と「構造材」の違いです。

意匠材:デザインや見た目を美しくするための素材

構造材:建物が壊れないように支えるための、非常に重要な素材

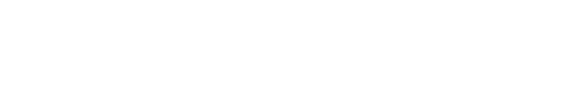

特に「構造材」がどれほど重要なのかを学び、子どもたちは先生の話に真剣に耳を傾けていました。

「実験」を通して構造の強さを知ろう

「構造設計」は、大人でも難しいテーマ。廣重先生が身近な物を使いながら、実験と解説を交え教えてくれました。

たとえば、実際に2つの椅子の上に木の板を1枚のせ、「これに人が乗ったらどうなるか?」を実験します。

・1枚の板では「ミシッ…」と音が鳴り、今にも折れそうな様子に、みんなもドキドキ。

・2枚の板をのせると、「安定して乗れる!」という結果に。厚みが増えるほど、より頑丈な強さが感じられました。

廣重先生が「つまり、建物の“梁”において大事なのは、高さなんだ」と解説すると、子どもたちも納得の表情。

自分の感覚や、身近な物の構造と結びつけながら「どうして強いのか」を理解することで、構造の仕組みがグッと身近なものに感じられた様子でした。

住宅の構造設計に挑戦しよう!

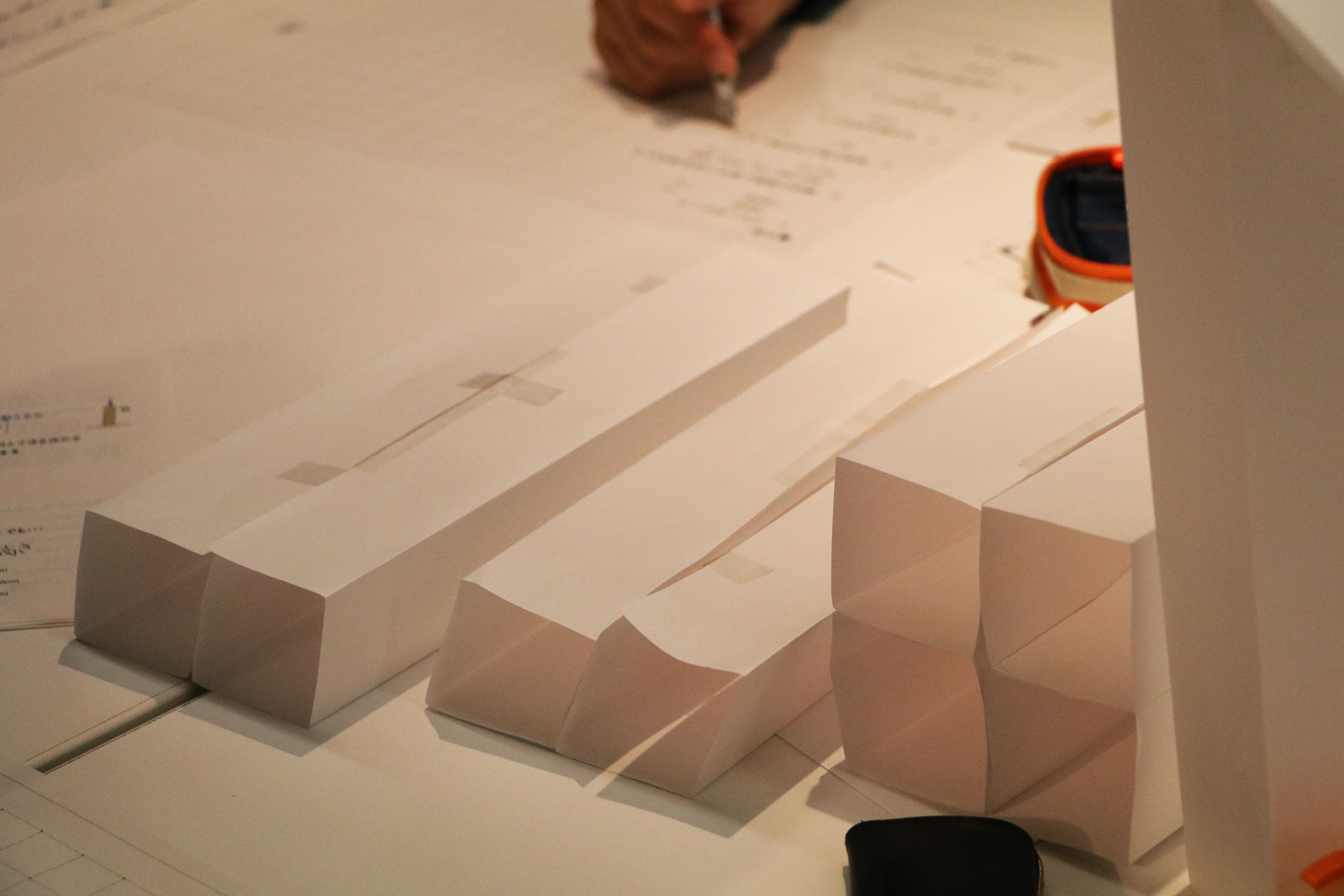

午後は、午前中の学びを活かして、実際に構造設計に挑戦しました!

講師から、「親と子ども一人の3人家族」「一人一部屋がある」という設定で、家族の暮らしを想像しながら設計してみようと発信があった上で、設計スタート。

「木材を使う場合は、柱1本で支えられる重量が○kgだから…」

「建物の重量はどのくらい? ○○ちゃん、計算お願い!」

「キッチンとかお風呂の位置もちゃんと考えたいよね」

「窓がない!どこにつける?」

と、これまでの学びを活かしながら、具体的な住宅の構造設計に取り組みます。

これまでよりも一歩踏み込んだ設計に取り組み、「こうすれば建物が建てられるんだ」と気づく声も上がり、学びの手ごたえを感じる時間となりました。

構造設計の考え方と流れを学ぼう

構造の基本を知った上で、午後は「構造設計の考え方」を教えていただきました。

①つくりたい空間を考える

②何でつくるか(材料)を決める

③架構を決める

④必要な柱と梁の寸法を決める

⑤プランをもとに柱や梁を配置する

①~⑤の順番で空間の構造を考え、また①に立ち戻り、空間を洗練させていくこと。これを繰り返していくことが建築士(構造設計)の仕事なのだと教えていただきました。

みんなの感想

📍 素材が違っても、寸法が同じだと支えられる重さは同じになるものもあることが分かって、驚いた。(小5 女子)

📍 今まで設計はやりたいようにやっていたけど、今回素材によって計算などが変わり、全然できる家が変わってくるという事が分かって面白かった。(小6 男子)

📍 構造は今まで重要視していなかったので初めて学んだことが多く難しかった。でも学べたことが多く、楽しかったしためになった。(中2 男子)

📍 自分たちで決めた柱の位置をそのまま模型にしてみたかった!計算では設計できたけど、実際に建てると修正しないといけない点が見えそう!(高1 女子)

次回、第3回の授業では、第2回で設計した住宅設計図を元に、模型づくりに挑戦します!お楽しみに!