前回の第3回では、彩都の山へ行き、自然の地形や環境を肌で感じ、「土地の声」を聴く体験をしました 。

今回の授業テーマは、『【構造】建物の始まりをつくろう』です。 前回の彩都の山視察で学んだ「土地の声」を聞き、そこに住む「人々の暮らし」が、どのように建物の「カタチ」になっていくのか。日本を代表する民家「白川郷」を通して、建築の原点を学びました!

今回の授業内容

第4回 11月8日(土)

【構造】建築のはじまりをつくろう

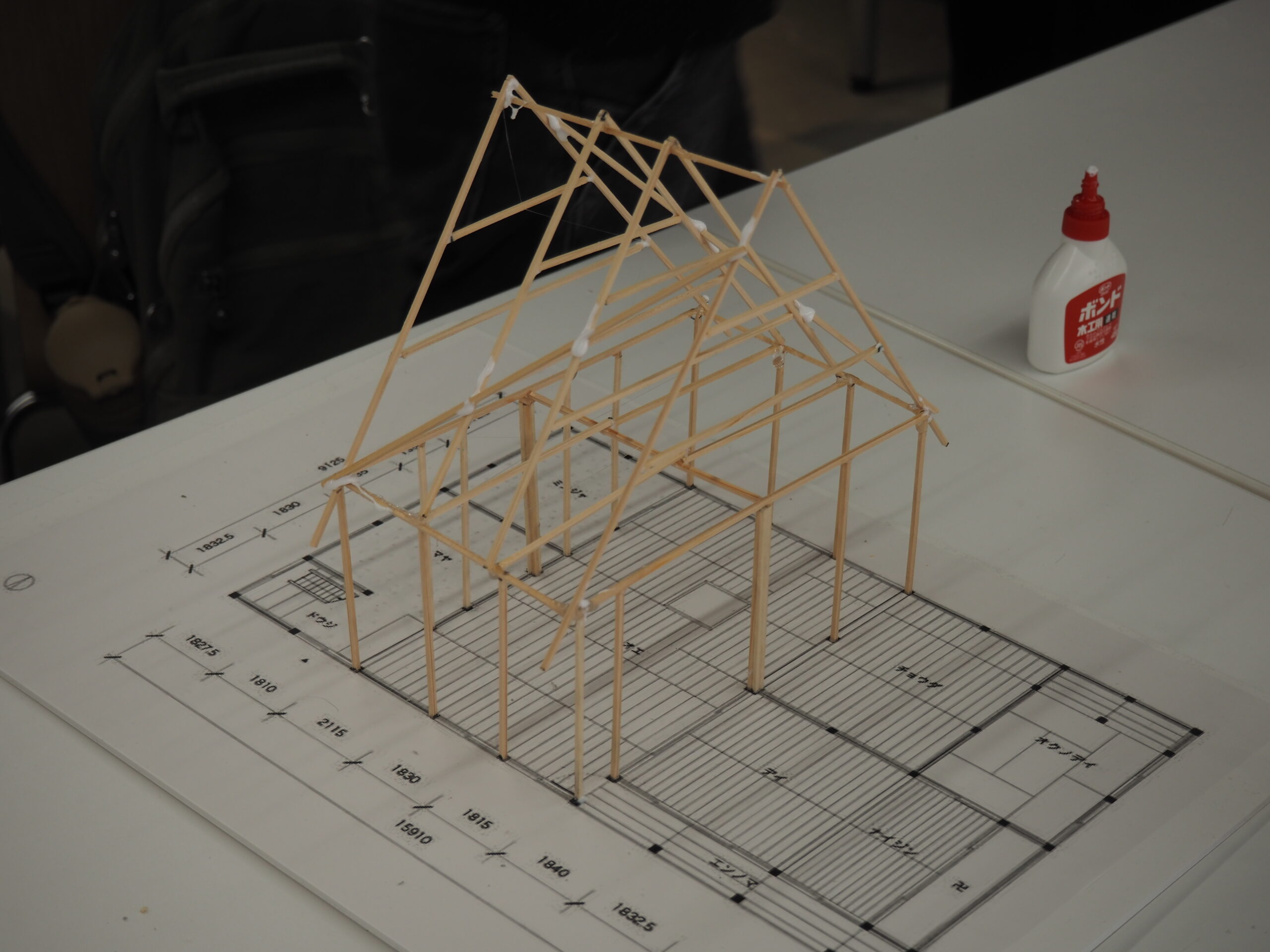

白川郷は、山深く平地が少ない、且つ豪雪地域という厳しい自然環境の中で建てられる建物です。そして厳しい環境下で生計を立てるため、屋根裏で蚕を育てられる空間も確保しているのが特徴。そんな人々の「生きる知恵」が詰まった建物の形であることを学びました。

建物の形には、必ずその土地の「くらし」が隠れている 。生徒たちも、昔の人の知恵に驚いている様子でした。

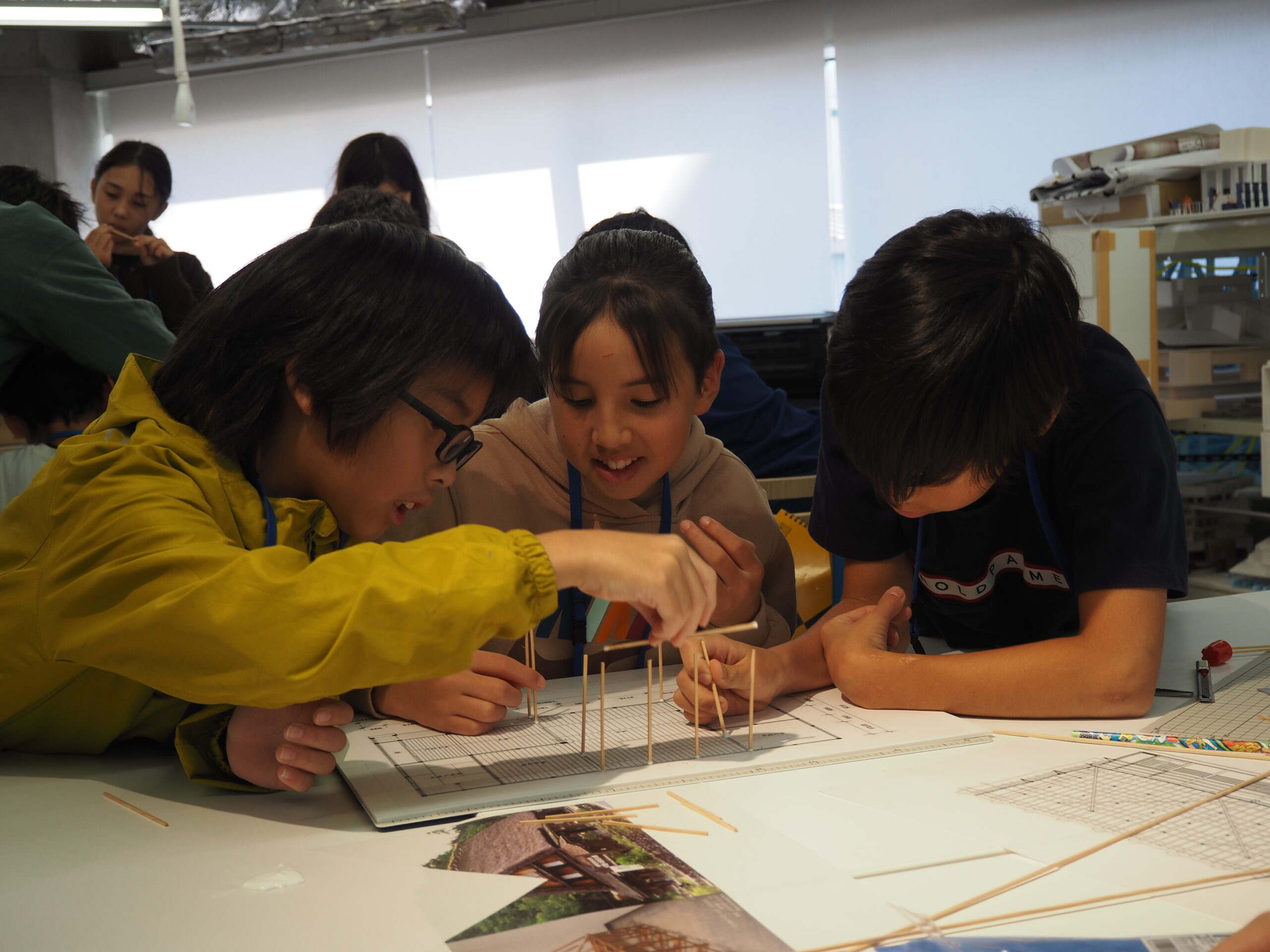

図面を読み解き、1/50模型づくりに挑戦!

午後は、いよいよ白川郷の1/50スケールの模型づくりに挑戦です!

材料はヒノキ棒とボンド。カッターの使い方も安全に注意しながら学びます 。

模型づくりで使うのは、建築家には欠かせない3種類の図面です。

*平面図(上から見た図)

*立面図(横から見た図)

*断面図(スパッと切って中を見た図)

講師からは、「図面を読むことは、そこに住む人がどんなふうに暮らしていたかを知ること」、そして「図面は、想いをカタチにしていくための対話のツール」という、建築家にとって大切な心構えも伝えられました。

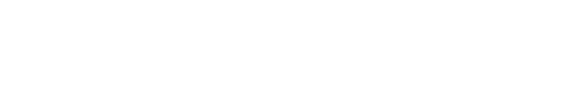

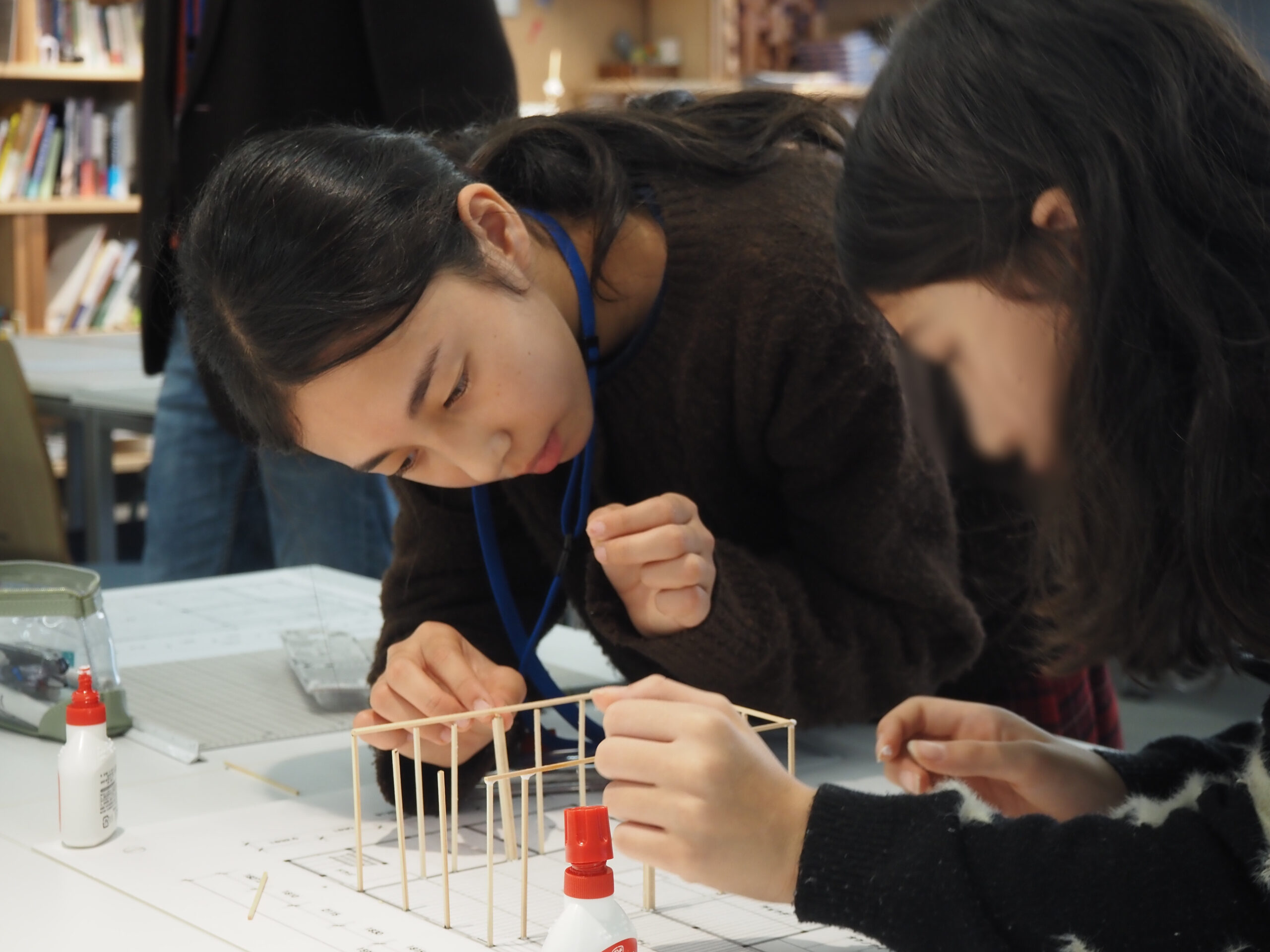

チームで協力して「建てる」を体感

今回の模型づくりは、チームで協力して一つのものを作り上げます 。「柱を切る人」「図面を見て指示する人」「ボンドで組み立てる人」など、自然と役割分担が生まれていました。

「どうしたら強くなるかな?」「地震や雪、風にどう戦うかイメージしよう!」と、チームで話し合いながら試行錯誤する姿は、まさに建築家の仕事そのもの!

また、模型作りにおいて四角い立方体のままではグラグラ揺れてしまいますが、斜めに1本「筋交い(すじかい)」を入れるだけで、格段に強くなることを体感 。なぜ建物が倒れないのか、構造の基本も実感として学んでいる様子でした。

生徒の感想

📍白川郷は谷の山のところにあって、建物は雪などを落とすために屋根が急だったりしていた。谷などに作る建物は平な地面が少ないから上に高く作る。彩都の山では柱の場所と確度なども重視して建物をつくる。(小5男子)

📍オオハガイ・コハガイを入れて安定するようにしてた/彩都山は平らな土地が狭いから、縦に積むこと。柱と梁を太くしたり✖をつくって安定させること。(小5女子)

今回の授業では、白川郷という日本の伝統的な民家を通して、その土地の厳しい自然環境や人々の暮らしが、いかにして「建築の構造・構法」を生み出してきたのかを学びました 。

図面を読み解き、仲間と協力して模型を「建てる」という経験は、生徒たちにとって大きな達成感と、建築の原点に触れる貴重な時間となったことでしょう 。

この学びは、第5回の「大和民族公園での古民家見学」や、これから再び挑戦する「彩都の山」でのデザイン活動にも必ず活きてくるはずです。

次回のレポートもお楽しみに!