今回のテーマは「そもそも“学び”とは何だろう?」と「“学び”のアイデアをカタチにしよう」です。

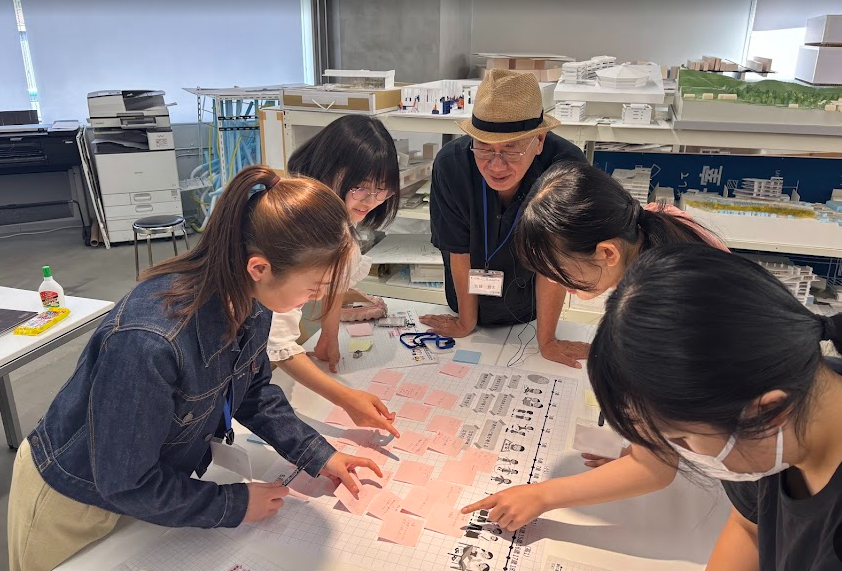

建物をただ設計するだけでなく、「学び」そのものの本質から考えていきます。生徒たちは、プロの建築家がどのように問いを立て、アイデアを実際の場所に落とし込んでいくのかを体験しました!✨

今回の授業内容

第1回 9月27日(土)

【問い】そもそも“学び”ってなんだろう?

【発想】日常の風景を学びの空間に変えてみよう

第2回 10月11日(土)

【敷地理解】奈良県宇陀市を読み解こう

【設計】“学びの場”をゾーニングしよう

こども建築塾の2年目A日程が、「最先端の学び場を設計しよう」という新しいテーマと共にスタートしました!

単に建物をデザインするだけでなく、「学び」そのものの本質にまで深く踏み込んでいきます。子どもたちが建築士と共に、自分自身の経験と向き合いながら、未来の学びの空間を創造していきます。

【第1回】 すべては「そもそも、学びとは何だ?」

◆自分の「学びの歴史」を紐解く

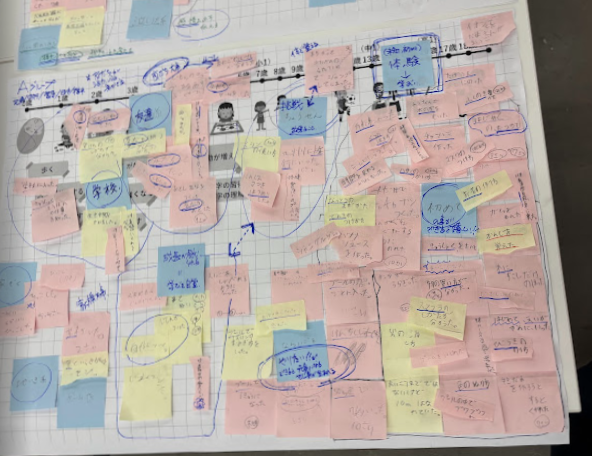

最初に取り組んだのは、自分自身の0歳から今までの成長の歴史を「できごと」と「得た学び」に分けて書き出し、振り返るワークです。

「友達ができた」「旅行に行った」 …記憶に残る出来事を辿りながら、「その時どう感じ、何を学んだか」を一人ひとりが言葉にしていきます。

このワークを通して子どもたちは、「学び」とは誰かから一方的に与えられるものではなく、自分自身の体験の中にこそ、その種が隠れているということを、実感として掴んでくれたのではないでしょうか。

◆日常の風景が、ワクワクする学びの空間に!

午後はさらに視野を広げ、「学びの場は学校だけではない。家や公園、スーパーなど、あらゆる場所にある」という視点から、「もし、〇〇をもっと学びの場にするとしたら?」というテーマで、レゴやスケッチを使いアイデアを形にしていきました。

「公園の砂場が、世界の地層を学べる場所になったら面白い!」

「スーパーの野菜売り場で、生産者の人の話が聞けたらいいな」

子どもたちの自由な発想から、日常の風景が、あっという間にワクワクするような学びの空間へと変わっていく様子は、私たち大人にとっても大きな刺激となりました。

全ての体験・経験・場には学びがあり、それらを全て“学びの場”にすることができるのです!

【第2回】 アイデアをカタチに。舞台は自然と歴史が息づく「奈良県宇陀市」

第2回は、敷地の特徴から学びのアイデアを見つけていきます。

◆プロの思考法「ゾーニング」に挑戦!

今回子どもたちが挑戦したのは、建築家が設計の初期段階で行う「ゾーニング」という手法です。 これは、敷地全体のどこに、どのような機能を持った空間(エリア)を配置するかを大まかに決めていく、とても重要な作業です。

講師からは、実際の設計事例をもとに、ゾーニングの基本的な考え方が紹介されました。① 敷地を読み解く: その土地が持つ歴史や自然などの特徴を理解する。

② エリアをつくる: どんな活動をする場所が必要か、グループ分けする。

③ 関係性を考える: エリア同士の繋がりや人の流れ(動線)を考える。

◆舞台は奈良県宇陀市!

今回のプロジェクトの舞台となる敷地は、豊かな自然と歴史が調和する「奈良県宇陀市」に決定!宇陀市は、国宝の五重塔を有する室生寺や 、江戸時代から続く美しい町並みが残る宇陀松山地区など 、歴史的な魅力にあふれています。

また、宇陀市にある弊社農園事業部の類農園の土地に建設途中の「農と学びの共創拠点 “VUTAI(ぶたい)”」の設計計画なども聞きながら、イメージを膨らませていきます。

生徒たちは地図を広げ、宇陀市の地形や特徴を読み解きながら、「ここには静かに集中できる学びのエリアを」「こっちの広い場所ではみんなで体を動かす活動ができそう!」と、チームで活発に議論を交わしていました。

第1回、第2回の授業では、「学びとは何か」という本質的な問いを自分自身の体験から見つめ直し、それを仲間と共有しながら、具体的な空間設計の土台となる大切な視点を育むことができたと感じています。自分たちの想いや体験が、建築の設計において最も大切な出発点になる。この感覚を忘れずに、これからの活動に取り組んでいってほしいです。

これから、子どもたちの手によってどんな未来の学び場が創造されていくのか、私たち講師も今からとても楽しみです。

次回の活動も、どうぞお楽しみに!