近年、社会の変化にともない、未来を担うこどもたちが身に付けるべき力としてものづくり教育が注目されています。大人が想像する以上に、子どもたちは自分の手で作り、試行錯誤を重ねる過程から多くを学び取るポテンシャルを秘めているのです。また、テクノロジーの進化により、AIやロボット、IoTといった領域が身近になり、将来の仕事の選択肢も変わりつつあります。そんな時代だからこそ、子どもにとって役立つ力を身につけるために、ものづくりを通じた実践的な学びが、重要になってきます。

本記事では、ものづくり体験が子どもの将来の仕事・キャリアにどのような効果をもたらすのか、その背景から具体的に期待できるメリットまで詳しく解説します。身近な工作などの制作を体験することで得られる成長要素は多種多様です。そこに焦点を当てることで、子どもたちが未来を切り開く大きな力を培うためのヒントを見つけていただければ幸いです。

ものづくりが教育で注目される背景

「ものづくり」が意図する範囲は広大で、手先を使ったクラフトワークから3DプリンタやAIを活用した高度なテクノロジー分野まで多岐にわたります。ではなぜ昨今ものづくり体験が教育において注目されているのでしょうか?現代社会の特性とともにものづくり体験の必要性を確認していきましょう。

現代社会での課題解決スキルが身につく

現代社会では、高齢化や環境問題、資源不足など多様で複雑な課題が山積みです。こうした課題に取り組むには、従来の教育システムで主眼とされてきた知識暗記や定型的な作業だけでは十分に対応できず、データ分析や芸術的感性、コミュニケーション力など複数の要素を組み合わせる必要があります。そんな中で、ものづくり体験は遊びを通して、こどもが、社会や企業が求める新しい発想や創造性を形にする力を身につける支援となり、変化の激しい時代に適応できる人材育成に効果的です。

STEAM教育としてのものづくり

ものづくりはSTEAM教育の一種としても注目を集めています。STEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)の複合的な学びを推進するフレームワークです。創造的な課題発見と課題解決を重視するこの教育の中核には、実際に手を動かして作るプロセスが含まれます。子どもたちが試行錯誤しながら作業を進める過程で学ぶことは多く、早い段階から挑戦するほど将来的な学習意欲の向上にもつながります。

ものづくりが育む子どもの能力

通常の学校教育では、教室での座学が中心となり、教科書の内容を理解することが第一義とされていました。しかし、ものづくりを通じて進める学習は、自分の頭と手をフルに使いながら試行錯誤を繰り返すスタイルとなります。では実際に手を動かして考えるSTEAM教育としてのものづくり体験は子どもたちにどのような恩恵をもたらすのでしょうか?

創造性と問題解決力

チームワークとコミュニケーション能力

ひとつの作品を仲間と協力して作り上げる場面では、それぞれの得意分野を共有し、問題点を補い合うチームワークが欠かせません。意見を交わしながら作業を進めることで、自分の考えを相手に分かりやすく伝える力や、他者の声に丁寧に耳を傾ける姿勢が自然と身につきます。また相手からの意見や感想を受け止めるなかで、相手の立場や考え方を知る機会も増えるので結果として、将来の職場で人との協働に必要な視点やリスペクトの念を身につけると共に、リーダーシップ形成にも好影響を与えると期待されています。

論理的思考力と数学的センスの養成

子どもたちが設計や制作を行う際には、いくつもの数値や寸法、配置などを検討しなければなりません。こうした計画的な手順を踏む過程は、自然と論理的思考力を鍛え、数学的なセンスを身につける絶好の機会でもあります。実際の作品と結びついた数字の扱いは、子どもたちが学びの意義を実感しやすく、学習意欲の向上につながるのです。

デザイン思考や表現力の強化

トライアンドエラーから養う自己効力感

制作物の完成までには構想、設計、実装、検証といった段階を踏む必要があり、さらにトライアンドエラーを繰り返します。自分の手でエラーを修正し、完成度を高めていくプロセスを日常的に繰り返すことで、子どもたちは「自分にもできる」という自己効力感を得ることができます。この自信が、あらゆる困難に立ち向かう粘り強さと前向きな姿勢を生み出す原動力になるのです。これらのステップを自主的に行う体験こそが、創造性や論理的思考力を高めるうえでとても重要なのです。

ものづくり体験が仕事に役立つ

ではそれらのメリットを踏まえたうえで子ども時代のものづくり体験は、将来どのようなキャリア形成に結びつくのか、3つのポイントを紹介します。

キャリア形成の土台となる「好き」が見つかる

ものづくりの場では、自由に発想し、形にするプロセスを通じて、自発的な好奇心が刺激されます。こうした環境の中で、とりわけワクワクする分野や好きになれることを発見しやすくなるのが大きなメリットです。そうして自分で見つけた好きなことはまた、将来の専門分野やライフワークになる可能性を持っています。デザインやアートに関心のある子は、建築や工芸の分野にキャリアを広げるなど、ものづくりの経験を重ねることで、自分の得意分野や興味の方向性が明確になるといえるでしょう。

将来に生きる専門性

成功体験が勇気になる

幼いころからものづくり体験で試行錯誤に慣れ親しむことは、未知の領域にも積極的に踏み込もうとする勇気を育みます。この姿勢が起業の原動力となったり、社会課題の解決に向けて新しいビジネスアイデアを創出する土台ともなります。こうした成功体験が、個人のキャリアだけでなく社会全体の技術革新にも繋がる点は非常に意義深いといえます。

まとめ:ものづくりは未来の仕事に役立つ力を育む

ものづくり体験は、社会の変化が激しい時代において、課題解決力、創造性、そしてチームワークなど、未来社会が求めるあらゆる技能を包括的に高める原動力です。これらの力は、将来的にどのような職種を選択しても活かしやすい普遍性を持ち、さらに専門分野を深めるきっかけにもなるでしょう。またものづくりによって培った失敗を恐れずに挑戦する姿勢は、将来の人生を大きく切り拓く武器となります。

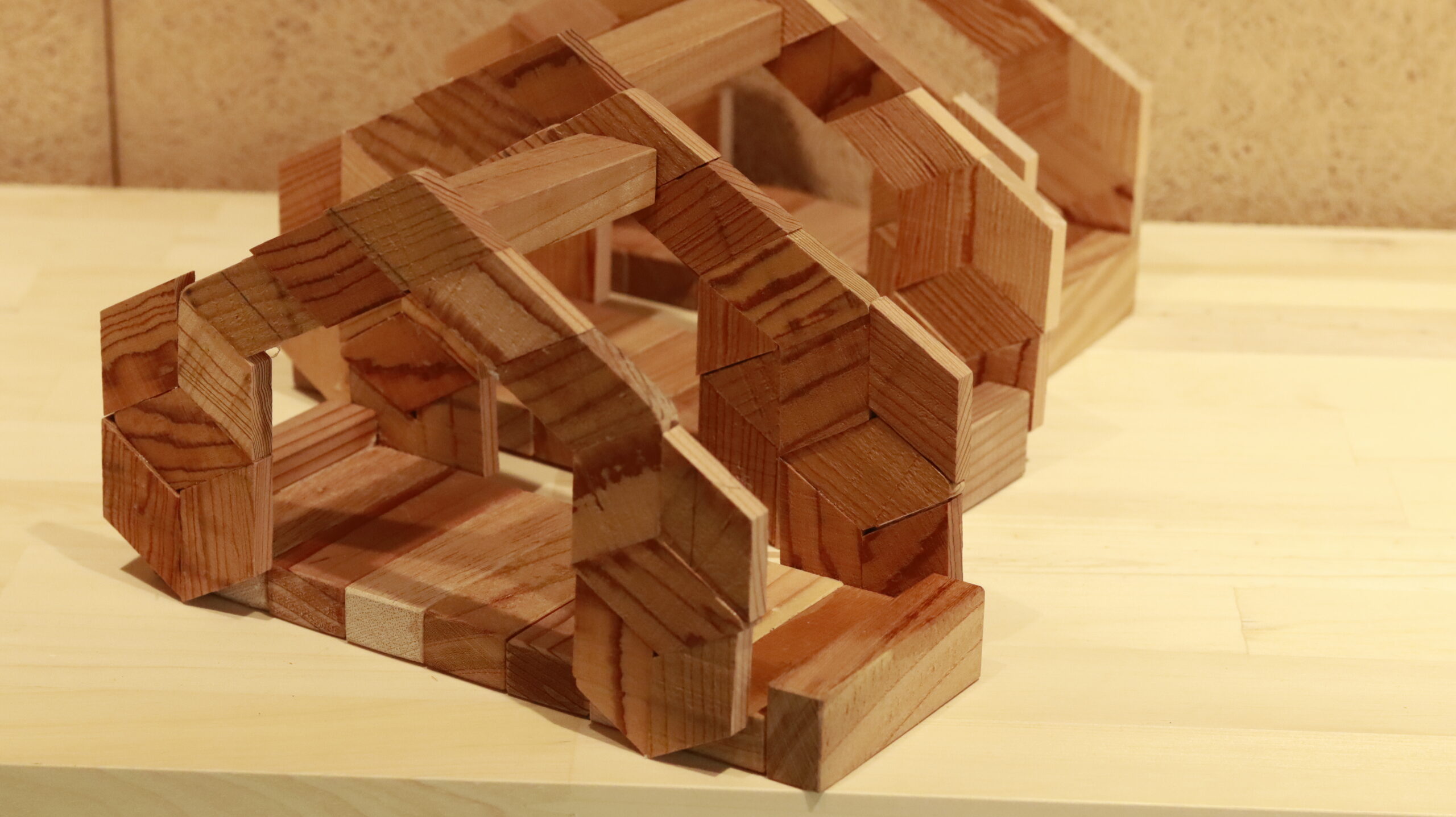

子どもたちの未来を支える力を育むためにも、ものづくり体験をぜひ第一歩として取り入れてみてはいかがでしょうか。類設計室の教育事業部では、しごと学舎にてこども建築塾を開催中!多様なものづくりを通して、ワクワクしながら学べる環境でお子様の意欲と創造性を最大限に引き出してみませんか?

見学・体験も実施中!お申込みお待ちしております。