こども建築塾(1年目A日程)の最終成果発表会が2024年2月24日に開催されました。 こども建築塾は現役の一級建築士から、本格的なデザインを学ぶ場所となる、3ヵ年のカリキュラムです。1年目A日程は9月から全12回、半年をかけて学んできました。 その最終設計課題として「彩都の山に設計しよう」をテーマに、計6チーム40人が建築のデザイン・プレゼンテーションに取り組みました。

当日は130名以上の見学者が集まり、それぞれチームの想いがこもった発表が行われ、その姿・成果品を前に、会場は充足感と感動が深まる場所となりました。

〇各チームのプレゼンボード

Aチーム「なんでもひろば」 Aチーム「なんでもひろば」 |

Bチーム「森の安らぎ場」 Bチーム「森の安らぎ場」 |

Cチーム「包んでくれる空間 山神」 Cチーム「包んでくれる空間 山神」 |

Dチーム「偉大なる精霊と共存するために」 Dチーム「偉大なる精霊と共存するために」 |

Eチーム「みんなで休憩できる ウッドデッキ」 Eチーム「みんなで休憩できる ウッドデッキ」 |

Fチーム「交~まじわり~」 Fチーム「交~まじわり~」 |

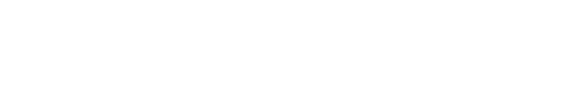

〇各チームが制作した模型

Aチーム「なんでもひろば」 Aチーム「なんでもひろば」 |

Bチーム「森の安らぎ場」 Bチーム「森の安らぎ場」 |

Cチーム「包んでくれる空間 山神」 Cチーム「包んでくれる空間 山神」 |

Dチーム「偉大なる精霊と共存するために」 Dチーム「偉大なる精霊と共存するために」 |

Eチーム「みんなで休憩できる ウッドデッキ」 Eチーム「みんなで休憩できる ウッドデッキ」 |

Fチーム「交~まじわり~」 Fチーム「交~まじわり~」 |

プレゼン準備の中でより活きていく子どもたちの強みと新たな成長

ここにたどり着くまでには、各チームの模索、葛藤、何度も重ねたやり取り、それらが積み重なった成長の過程がありました。彩都の山の設計に取り組み始めたときは仲間のアイデアをまとめて建築をデザインしたり、模型づくりやスケッチ作成の分担・連携に苦戦する様子も。そんな中、リーダーがチーム全体をまとめ、メンバーそれぞれが得意分野を活かし、「僕手伝えるよ!」「これ進めておくよ!」と連携スピードを高めながら取り組んでいきました。

模型やスケッチ・プレゼンボードの準備を終え、最終成果発表の2時間前に行われた「ポスターセッション」では、建物に込めた想いや魅力を、それぞれの生徒たちが熱を込めて伝える様子が見られました。

|

|

|

こども建築塾A日程 全12回の学びが詰め込まれたプレゼンテーション

そして、A日程最終回での成果発表会では、これまでの授業でも伝えてきた、安心安全な構造、地域の声、お施主さんの声、どんな人たちがどんな風にこの場を使うのかよく想像し、関わる人たち皆が喜ぶ建物を考えた提案が続きます。

他チームの発表にも生徒たちはしっかり耳を傾け、 「日の光がよく入る場所というコンセプトですが、雨のときはどうするんですか?」 「山の中に建てる建物として、その形を住宅のように設計したのはなぜですか?」など、講師に負けず劣らず質問や感想が発信され、それに対して発表者もしっかりチームの考えを伝えるやりとりが行われていました。

また、「○○先生が言っていたあの言葉が印象的で、構造を考える大切さを知った。だから今回の建物でもその視点を意識した」と発表する生徒たちに、こども建築塾の講師を務めている審査員も「すごいなあ」と思わず声がこぼれるほど。どのチームも素晴らしいプレゼンテーションとなりました。

|

|

|

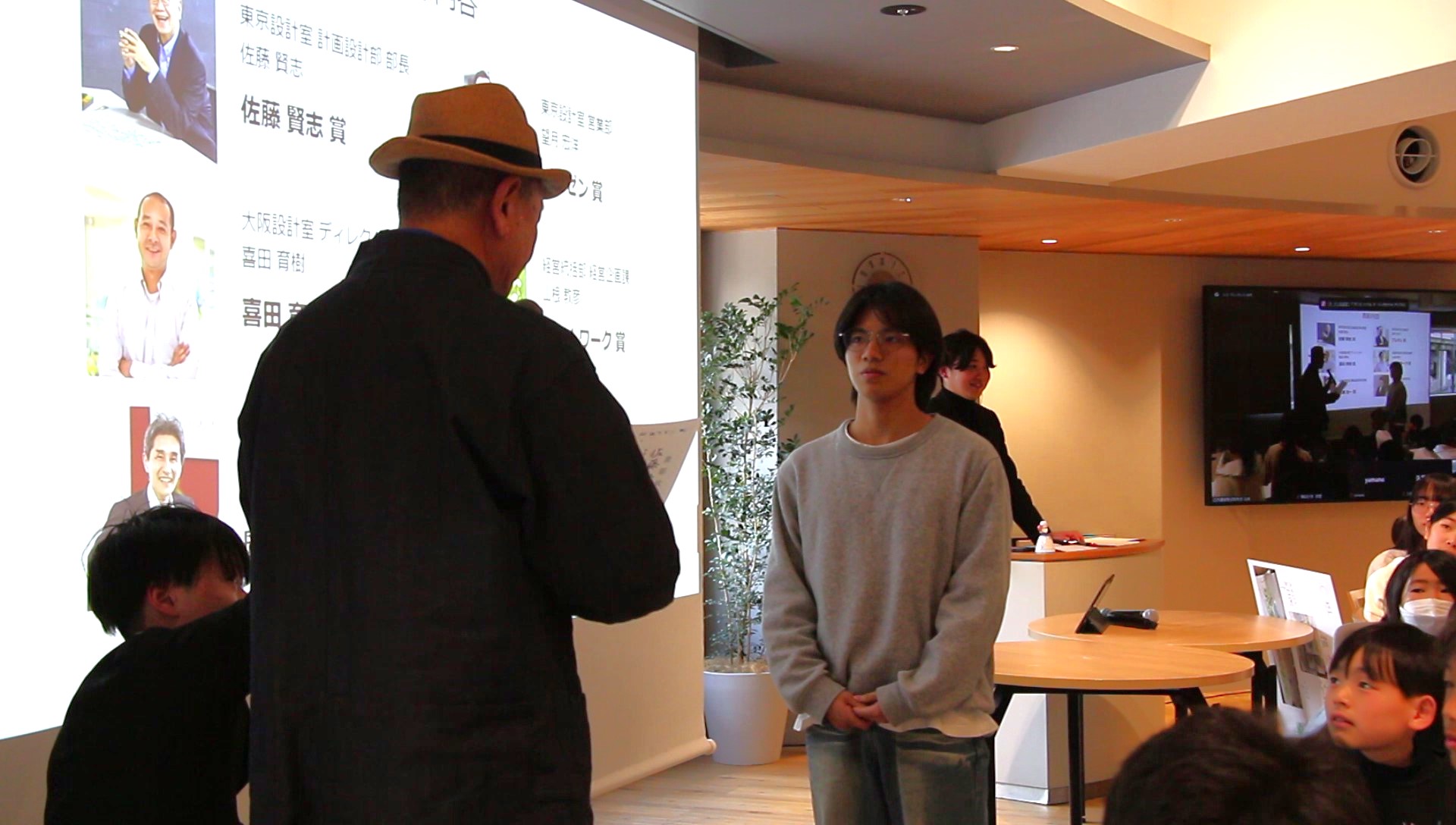

最後は、審査員の話し合いを経て、各チームに「アイデア賞」「チームワーク賞」「プレゼン賞」、そしてこども建築塾メイン講師からの「特別賞」、更に会場にいる保護者の方・見学生からも票を募り、同率票で2チームに「オーディエンス賞」が贈られました。それらの賞が贈られる理由を1チームずつ説明してくれる講師の言葉に、中高生は目をキラキラさせ真剣に、小学生ははにかみながら聞く様子が印象的でした。

|

|

|

こども建築塾 講師から応援と感謝のメッセージ

最後に、メイン講師を務める類設計室の佐藤(計画設計部 部長)から、会場のみなさんに向けて次のように語られました。

「子どもたちに潜在する可能性・力は無限大です。設計の知識ゼロの状態から、たったの“半年・12回”という短期間で、チームで課題と役割を共有してここまでの成果を出せることに驚いています。

このこども建築塾のカリキュラムは、類設計室50年の設計蓄積、社会への提供、社内人材育成等の全てを注ぎ込んで練り上げ、小中高生を対象に応用して組んだ自信作です。 設計のプロは、専門的な技術をたくさん学んでいますが、今日の生徒たちの素晴らしい成果を見ると、たくさんの予備知識がなくても、建築の大事な所は形作られるものなのだと、その原点の重要性を再確認できました。 改めて、こども建築塾運営の関係者、そして送り出し見守っていただいた保護者の方々に感謝をお伝えしたいです」

佐藤は「最後に、子どもたちへ」と話を続けました。

「これからの社会を創るのは君たちです。設計は社会に大きな影響を与える仕事。君たち自身の手で、自分たちが生きる社会、未来を創っていってほしいと思っています。いつまでも応援しています」

しごと学舎はこれからも、未来の子どもたちの可能性を広げ、次の時代を先導する人材育成に力を入れていきます。